Bulletin n°27, décembre 2008

Découverte de plans anciens : nouvelle fenêtre sur le passé d’un château

Découverte de plans anciens : nouvelle fenêtre sur le passé

d’un château

par André Delisle

Directeur général et conservateur

Musée du Château Ramezay

Vieux-Montréal

Le Château Ramezay, situé au cœur du Vieux-Montréal, est un des rares et des plus beaux exemples de l’architecture de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle.

|

Premier édifice classé par la Commission des monuments historiques de la province de Québec en 1929, le Château Ramezay est reconnu comme un témoin important de notre passé. Le musée qu’il abrite poursuit une mission de conservation et de diffusion de notre histoire depuis plus de 110 ans. Bien des gens seraient ainsi portés à croire qu’il s’agit là d’un lieu figé dans le temps, immuable. Et pourtant, nous aurions tort de croire que l’histoire est déjà toute écrite. Au contraire, le passé nous dévoile parfois de nouvelles facettes, ce qui nous rappelle que nous devons nous méfier des propos teintés d’absolu. C’est justement ce que nous avons vécu récemment au Musée de façon toute particulière.

Histoire de plans

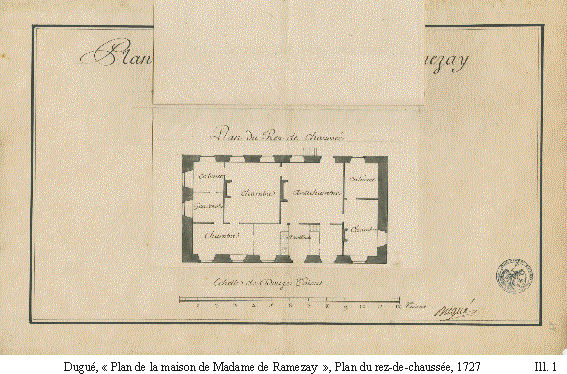

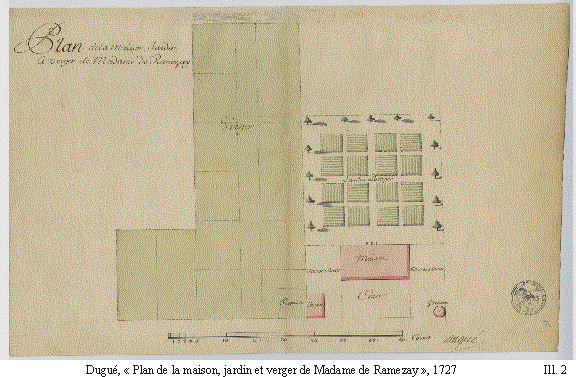

L’aventure débute dans les archives françaises. Marie-José Fortier, qui avait effectué au Musée son travail dirigé de maîtrise en muséologie sur la question de la mise en valeur de notre Jardin du Gouverneur, y poursuivait ses recherches doctorales sur l’histoire des jardins en Nouvelle-France. Par hasard, elle a vu apparaître le nom « Ramezay » dans l’index d’un fonds d’archives de la Guyane. Curieuse, elle a demandé de voir le document qui se rattachait à cette fiche. Surprise! Il s’agissait d’une série de plans du Château Ramezay de Montréal réalisés en 1727. Il faut savoir que les plus anciens plans connus du Château dataient des années 1830. Nous avions finalement entre les mains des plans de la résidence de la famille Ramezay, du Château Ramezay d’origine. Retournons à cette époque pour mieux comprendre le contexte de réalisation de ces plans.

Suite au décès en 1724 du gouverneur de Montréal, Claude de Ramezay, sa veuve, Marie-Charlotte Denys de la Ronde, décide de vendre ou de louer sa noble résidence au roi de France. Rappelons-nous que M. de Ramezay avait qualifié la demeure qu’il s’était fait construire au sommet du coteau de la ville fortifiée de Montréal de « (…) plus belle qui soit en Canada ». Mme de Ramezay, qui considère sa pension bien maigre, se dit chargée de dettes compte tenu du zèle dont a fait preuve son mari à l’égard de ses responsabilités, lui qui apparemment n’aurait jamais lésiné pour dépenser plus que ses gages. Elle suggère donc aux autorités que le Château serve de résidence à l’intendant de la colonie lors de ses présences à Montréal. C’est ainsi que l’intendant Dupuy procède à l’évaluation de la maison et de son terrain en mandatant à cette fin les mêmes experts qui se sont chargés de l’estimation de la valeur du Château de Vaudreuil, résidence du gouverneur général située tout près. Nous avions déjà copie de la correspondance avec le ministre de la Marine qui avait été échangée à ce sujet, mais les plans qui s’y rattachaient avaient été séparés, comme c’était souvent le cas. Nous pouvons maintenant relier les plans et les textes d’archives.

|

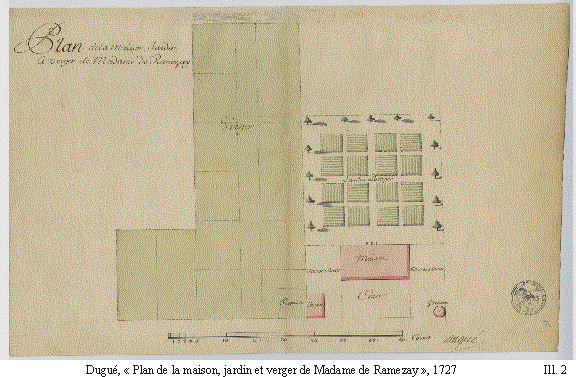

Les plans découverts ont été dessinés par Dugué, qui avait tracé un plan de la ville l’année précédente, en 1726. Ceux-ci nous offrent quatre relevés, un pour chaque étage de la maison (« Caves et cuisines », « Rez de chaussée » et « Premier étage ») et un plan d’ensemble. La distribution des pièces et la fonction de chacune, avec l’emplacement des ouvertures, des escaliers et des cheminées, sont précisées. Pour ce qui est de l’aménagement extérieur, nous avions déjà une bonne idée de sa structure grâce à sa représentation sur plusieurs plans de la ville, mais ce nouveau plan du terrain nous fournit quelques détails supplémentaires. On retrouve à l’avant une cour d’honneur clôturée, avec une entrée centrale, flanquée de chaque côté par des basses cours, où sont situées une écurie, une remise à carrosses et une glacière. Un petit balcon surplombe le jardin arrière, dit « jardin potager », aux formes bien géométriques. Le reste du jardin, appelé « verger », est pratiquement deux fois plus vaste que le terrain de la maison et du jardin potager regroupés. Malheureusement, plutôt que d’illustrer l’aménagement en détails de cette section, le plan de Dugué présente son potentiel de lotissement. Cette zone fera d’ailleurs l’objet d’une subdivision et on y percera la rue Saint-Claude. Toutes ces informations nous offrent donc un regard neuf sur le Château Ramezay de 1705 mais nous permettent aussi de mieux comprendre l’évolution de l’édifice.

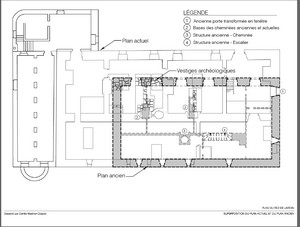

Reconstruire le passé

Nous savions que la Compagnie des Indes qui, en 1745, acheta la résidence des héritiers de Ramezay, avait procédé à un agrandissement du bâtiment en 1755-1756. Les dimensions du Château d’aujourd’hui (si l’on fait abstraction de l’annexe avec ses tourelles du côté est) correspondent à celles de l’édifice de 1756. Lors des fouilles archéologiques effectuées dans le cadre d’importants travaux de restauration dans les années 1970, la maçonnerie du coin sud-est des fondations du Château de 1705 a été mise au jour à l’intérieur même d’une salle des voûtes du Musée. En prenant comme point de repère ce coin sud-est, nous avons procédé à la superposition du plan de 1727 à celui d’aujourd’hui. Cet exercice nous a permis de constater que les murs nord et ouest auraient toujours été aux mêmes endroits. Une porte sur le plan de 1727, dans le mur ouest et donnant accès à la basse cour, se retrouve également au même emplacement qu’une ouverture actuelle, de toutes apparences une ancienne porte transformée en fenêtre. Que se serait-il donc passé lors des travaux de 1755-1756? Nous savons que le quartier environnant le Château fut victime d’un violent incendie en 1754. C’est lors de cet événement que les flammes ont consumé la seconde chapelle Bonsecours. Les fouilles effectuées sous les fondations de la présente chapelle ont fait voir les traces de cet incendie majeur. Le Château en aurait-il lui aussi été victime? À notre connaissance et pour l’instant, nous ne retrouvons dans les archives aucune mention à cet effet. Les quelques notes qui ont été prises lors des fouilles de 1973 ne soulignent pas non plus la présence de traces d’incendie. Le Château n’aurait-il été altéré que partiellement? Les autorités de la Compagnie des Indes auraient-elles alors décidé d’en profiter pour agrandir le bâtiment?

|

Ce qui est sûr, c’est que le 24 août 1755 un contrat fut signé avec un maçon et entrepreneur pour l’«agrandissement et le rétablissement » de l’hôtel de la Compagnie. Il est difficile d’imaginer, compte tenu des moyens techniques de l’époque, que l’on ait procédé à une destruction complète de l’édifice pour ensuite le reconstruire en entier. La superposition des plans nous porterait plutôt à croire que l’on aurait effectivement réalisé un «agrandissement » et qu’il se serait fait sur deux faces, sud et est, comme c’était alors la pratique dans le cas d’un bâtiment à corps de logis double (bâtiment avec une répartition des pièces à l’avant et à l’arrière). En comparaison, l’édifice à corps de logis simple, courant au début de la colonie, était habituellement agrandi par une prolongation du bâti.

Malgré toutes ces nouvelles informations, bien des questions demeurent. Il faut reconnaître que nous ne retrouvons aucune différenciation dans la maçonnerie qui pourrait témoigner de la présence de constructions d’époques différentes. Les experts, qui avaient effectué l’analyse détaillée de l’édifice dans le cadre des travaux des années 1970, ont d’ailleurs fait face à des interrogations demeurées sans réponse. Les plans de 1727 pourraient peut-être fournir des explications à certaines d’entre elles et nous permettre de comprendre comment l’édifice de 1705 a été récupéré lors de l’agrandissement. En plus des deux murs, plusieurs éléments de la résidence de Ramezay sembleraient être encore présents, comme par exemple des ouvertures d’escaliers et des cheminées. L’analyse des résultats de la superposition des plans nous porte d’ailleurs à croire que le mur de refend dans les voûtes aurait été aligné à partir des cheminées de 1705. Un travail d’investigation plus poussé devra évidemment être mené, ce qui pour l’instant nous porte à être prudent dans nos propos. De telles études offriront sans doute la possibilité de mieux documenter l’histoire de cet édifice et de l’architecture en Nouvelle-France et aura, bien sûr, un impact sur la mise en valeur de notre institution.

D’hier, à aujourd’hui, à demain

|

La découverte de ces plans marque un autre jalon dans l’histoire de ce lieu. Toute cette histoire débute avec Claude de Ramezay, qui a choisi ce site, y a fait construire une maison hors de l’ordinaire et aménager des jardins, correspondant à son statut social et à ses ambitions. Il s’est inspiré de ce qui se faisait en France et à Québec, des résidences des autres administrateurs, du Château Saint-Louis, résidence du gouverneur général, du Palais de l’intendant. De là se sont succédé les événements qui ont marqué l’histoire du lieu et qui contribuent entre autres à lui conférer toute sa valeur. Le Château n’est évidemment pas celui qu’a connu Claude de Ramezay, mais il évoque encore bien plus que cela. Il constitue une superposition de strates du passé, de ses origines à aujourd’hui. En plus de témoigner de plusieurs moments forts de notre histoire, ce vestige, conservé et doublé d’un lieu de mise en valeur, est malgré tout tourné vers l’avenir. Voilà ce qui permet à ce site de demeurer vivant. Depuis 1895, alors que les membres de la Société d’archéologie et de numismatique de Montréal sauvaient l’édifice de la démolition et y fondaient un musée, le Château ouvre ses portes sur le passé. De nombreux travaux au cours des dernières années ont permis de restaurer l’édifice et même d’aménager un jardin, tout cela dans une optique de conservation, mais aussi d’interprétation et d’éducation. La découverte de ces plans nous permettra de poursuivre notre mission et d’aller plus loin dans nos interventions. L’aventure n’est pas terminée. Le passé nous réserve sans doute encore de belles surprises pour l’avenir. Et ainsi l’histoire continue.

Les Amitiés généalogiques canadiennes-françaises participent à la commémoration de la mémoire de deux pionniers

Les Amitiés généalogiques canadiennes-françaises participent à la commémoration de la mémoire de

deux pionniers du Québec, originaires de la commune de Lavoux, Jacques et Louis Clocher.

par Gilles Durand

Les Amitiés généalogiques canadiennes-françaises (AGCF) sont heureuses d’annoncer l’inauguration, par la commune de Lavoux, d’une plaque* en souvenir de deux pionniers de la Nouvelle-France, originaires de cette commune, Jacques et Louis Clocher. La cérémonie de commémoration s’est déroulée en présence du maire et de plusieurs membres de l’association, le 14 juin 2008. La région Poitou-Charentes, dont fait partie cette commune, entretient des liens étroits avec le Québec et l’Acadie, ayant été à la fois terre de départ et, au lendemain du Grand Dérangement, terre de retour de pionniers qui en sont originaires.

L’association AGCF est une collaboratrice du Fichier Origine, tout comme certains de ses membres, tel Jean-Marie Germe qui, assisté de collaborateurs, a effectué des recherches sur les pionniers des départements Indre-et-Loire, Sarthe, Vienne, Loir-et-Cher, qui ont quitté pour la Nouvelle-France. L’association invite le lecteur sur son site Web pour en savoir plus. Elle y présente ses coordonnées, un bref historique, ses buts, ses principaux promoteurs, ses publications et des liens avec des sites incontournables, notamment l’Inventaire des lieux de mémoire de la Nouvelle-France et le Fichier Origine .

*« En Mémoire de Jacques et Louis CLOCHER nés à Lavoux : Jacques le 22 – 06 – 1667, Louis vers 1668- Pionniers de leur famille en Nouvelle-France°»

Influences métropolitaines sur les jardins en Nouvelle-France

Influences métropolitaines sur les jardins en Nouvelle-France

par Marie-José FORTIER, Ph. D.

Historienne des jardins

Les caractères particuliers des jardins en Nouvelle-France

Souvent associés aux jardins médiévaux, les jardins de la Nouvelle-France ont plutôt témoigné du transfert en territoire colonial de pratiques horticoles développées en France, au cours de la Renaissance. Ces espaces allaient graduellement se complexifier et ressembler, au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, à certaines manifestations retracées dans les provinces françaises, elles aussi éloignées, tant dans les formes que les moyens, du jardin classique, apanage des domaines du roi et de la noblesse. Même si le jardin formel s’épanouit en France au cours du XVIIe siècle, et durant une bonne partie du XVIIIe, il est inapproprié de parler de ce style de jardins en Nouvelle-France avant 1725. Après cette date, deux réalisations, le jardin du palais de l’intendant à Québec et celui du marquis de Vaudreuil à Montréal empruntent aux éléments et aux principes du jardin classique français, quoique le second exemple se rapproche davantage du jardin urbain entourant un hôtel particulier. En conséquence, plutôt que de chercher l’influence de Le Nôtre dans les jardins répertoriés en Nouvelle-France, l’inventaire révèle plutôt les dimensions restreintes de la plupart de ces espaces. Rarement les jardins aménagés sont-ils de dimensions importantes et, lorsque c’est le cas, ils s’associent avant tout aux domaines de petite noblesse de campagne, comme c’est le cas chez le gouverneur de Montréal, Claude de Ramezay.

|

Les parties constituantes des jardins

Lorsque les jardins ont une certaine envergure, trois parties constituantes apparaissent de manière récurrente : la cour ou avant-cour, qui donne accès à la demeure et aux espaces fonctionnels souvent situés sur les marges latérales, telle la basse-cour, le jardin proprement dit, habituellement situé à l’arrière de la maison et comprenant le potager, le parterre et le verger, et un dernier espace à la forme et à l’usage variables et qui répond à des besoins d’agrément. Même si les changements ne sont pas toujours spectaculaires, on perçoit que le jardin évolue. Les formes répertoriées dans les plans des ingénieurs demeurent d’une géométrie simple, mais délaissent néanmoins la disposition répétitive et statique des jardins par l’introduction de parties différenciées. Ils comportent régulièrement des éléments décoratifs occupant un espace central.

Les compétences exigées pour la création et l’entretien des jardins

Pour prendre forme, le jardin doit pouvoir compter sur un concepteur et une main-d’œuvre capable de l’aménager et de l’entretenir. La présence de jardiniers dans la colonie est peu documentée. À partir de 1668, des actes notariés mentionnent des jardiniers, partie prenante à des contrats1; au XVIIIe siècle, ils sont plus nombreux et mieux organisés. Ainsi, Claude de Ramezay emploie Gervais Chesnon à titre de jardinier alors qu’il occupe le poste de gouverneur de Trois-Rivières2. Ce terme de jardinier « peut tout aussi bien désigner des personnes aux compétences incontestables, que de pauvres diables » comme le souligne Jean-Pierre Bériac dans son étude des jardins bordelais au XVIIIe siècle3. À ces considérations, il ajoute que « le métier ne possède pas réellement d’identité, la plupart de ceux qui l’exercent se confondent dans la multitude des serviteurs auxquels on demande tout à la fois4», ce qui pourrait expliquer leur présence occasionnelle dans les recensements canadiens, alors qu’ils peuvent effectuer au cours de leur vie d’autres métiers. Ce flou entourant la conception et la réalisation des jardins n’est pas une situation propre au Canada. Ainsi, les historiens des jardins en France soulignent la pauvreté des archives à ce sujet : même « Le Nôtre n’a pas laissé de traité autographe ni de mémoires et la plus grande partie de ses dessins ont disparu » et encore « les archives notariales font rarement état d’un plan de le Nôtre5. » Pour ce qui est de la Nouvelle-France, nous pouvons fort heureusement compter sur les nombreux plans réalisés par les ingénieurs du roi et les plans particuliers qui constituent un matériel riche à cet égard.

1 Par exemple, dans le contrat entre Anne Gasnier (Bourdon) et Jean Bregevin le 27 septembre 1668

2 BAnQ, greffe R. Becquet, Québec).BAnQ, Greffe Louis Chambalon, Québec, 30 octobre 1693.

3 J.-P. BÉRIAC, « Les jardins des Bordelais au XVIIIe siècle » dans Jardins et vergers en Europe occidentale : VIIIe au XVIIIe siècles, Flaran, 1987, p. 183.

4 Ibid.

5 Aurélia ROSTAING, « Les jardins à la française : une auberge espagnole? » dans Monumental, 2001, p. 14.

Un explorateur cartographe en Amérique : Samuel Champlain (1598 -1632)

Un explorateur cartographe en Amérique :

Samuel Champlain (1598 -1632)

par Raymonde Litalien

Conservateur honoraire des Archives du Canada

Mandaté d’abord comme observateur, Champlain s’affirme aussitôt comme explorateur puis comme commandant et administrateur du poste de Québec. Son « journalier », en plusieurs volumes, fourmille de renseignements géographiques, ethnologiques, zoologiques et botaniques, souvent reportés sur des dessins et des cartes, les plus détaillées encore jamais réalisées de l’Amérique du Nord.

Avec le récit remis à l’amiral François Aymar de Chaste, d’une première mission secrète dans les Antilles et au Mexique, de 1599 à 1601, Champlain révèle son talent d’investigateur et de dessinateur. C’est ainsi qu’il s’embarque vers Tadoussac en 1603 sur le navire commandé par François Gravé du Pont, un Malouin bien au fait des voyages de pêche et de traite au Canada. Grâce aux deux Indiens présents sur le navire, lors de la traversée de l’Atlantique, Champlain est probablement en mesure de communiquer avec ceux de la famille algonquienne, ses hôtes du 26 mai au 11 juillet. Avec eux il remonte le Saguenay sur une cinquantaine de kilomètres, apprend l’existence d’une mer salée au nord et en déduit qu’il s’agit non pas de la « mer d’Asie », mais de l’un de ses débouchés. En 1603, sept ans avant la découverte anglaise, Champlain localise la mer intérieure qui sera nommée baie d’Hudson. Il explore ensuite le fleuve Saint-Laurent appelé encore « rivière de Canada » et y nomme quelques lieux, dont le lac Saint-Pierre et la rivière Richelieu, ou « rivière des Iroquois ». Comme Jacques Cartier, il se rend à Hochelaga où le « sault Saint-Louis » (rapides de Lachine) interrompt sa progression. Avec les Indiens, il arrive à reconstituer le réseau des Grands Lacs tout en se laissant irrésistiblement persuader que la « mer d’Asie » n’est pas loin. Sur le chemin du retour vers Le Havre, Champlain rencontre, en Gaspésie, un autre Malouin, Jean Sarcel de Prévert, qui lui parle de l’Acadie en des termes qui pourraient faire croire en la présence de mines et d’une ouverture vers l’Asie. Le rapport remis au duc de Montmorency, intitulé « Des Sauvages », est immédiatement publié (1603). Il consacre l’identité d’explorateur du Saintongeois, la justesse de ses observations et dresse le scénario des expéditions à venir.

De nouveau, en mars 1604, Champlain est autorisé par Henri IV à accompagner les fondateurs d’une nouvelle colonie. Il y reste trois années entières. Avec le lieutenant général de l’Acadie, Pierre Dugua de Monts, il explore le sud de l’île Sainte-Croix, la côte et les fleuves, parfois jusqu’à quatre-vingts kilomètres en amont, contournant les baies jusqu’à Mallebarre (Nauset Harbour) au sud du cap Cod, désigné ainsi par le capitaine anglais Bartholomew Gosnold en 1602. Tout le périple, soit plus de mille cinq cents kilomètres, est ainsi fidèlement rapporté, sous forme d’estimation des distances et des latitudes ainsi que de descriptions diverses, consignées d’abord sur une carte « selon son vray méridien » datée de 1607, puis dans son rapport présenté au roi de France et publié en 1613. Jamais les récits de voyages sur le littoral atlantique nord-américain n’avaient atteint un tel luxe de renseignements écrits ou représentés en dessins et en seize cartes et plans.

À partir de 1608, Champlain assure la fonction de lieutenant de Pierre du Gua de Monts et installe la petite colonie à Québec. De là, il reprend l’exploration du Saguenay et de ses environs. Les autochtones rencontrés lui confirment l’existence d’une « grande mer salée » à quarante ou cinquante jours de voyage au nord de Tadoussac. L’explorateur suppose avec raison qu’il s’agit de la baie partiellement explorée par les Anglais mais ses guides refusent de poursuivre au-delà de Chicoutimi.

L’année suivante, en 1609, en échange d’informations sur d’hypothétiques mines de cuivre et pour satisfaire à un engagement pris envers ses alliés Montagnais, Champlain doit retourner au cœur de l’Iroquoisie jusqu’à Crown Point, au sud du lac auquel son nom sera attribué. Un coup de force est réussi grâce à la supériorité des arquebuses sur les flèches iroquoises, à la grande satisfaction des Indiens amis. Par ce voyage sur la rivière Richelieu, Champlain élargit la carte de la Nouvelle-France et inaugure une route qui va devenir, pendant deux siècles, une voie stratégique pour les Européens. Le lac Champlain serait le « grand Lac » que les colons de la Nouvelle-Angleterre situent dans une province imaginaire « la Laconie » et qu’ils cherchent en vain jusqu’aux années 1630. Champlain se trouve donc dans une région convoitée et il n’est pas seul à suivre le cours de ces voies d’eau. Il quitte la rivière Richelieu le 30 juillet alors que le 4 septembre de la même année 1609, un peu plus au sud, à Newe Amsterdam (New York), l’Anglais Henry Hudson, avec une commission de la Hollande, remonte vers le nord jusqu’à Albany par le fleuve qui portera son nom et introduit ainsi la domination hollandaise dans une région qui échappera toujours à l’influence française. Sur l’archipel de Montréal où il se trouve en 1611, Champlain ne cache pas son émerveillement et imagine l’existence d’une ville sur la plus grande des îles. Celle qui est la plus proche du meilleur havre est nommée Sainte-Hélène, en l’honneur de sa jeune épouse Hélène Boullé récemment convertie au catholicisme. A l’ouest de Montréal, premier Européen à réaliser un tel exploit, il franchit les rapides du saut Saint-Louis en canot, ce qui rehausse considérablement son prestige vis-à-vis les Indigènes.

Le bilan du parcours exploratoire est présenté dans une seconde publication, en 1613, « Les Voyages du sieur de Champlain Xaintongeois capitaine ordinaire pour le Roy en la marine ». Par cet ouvrage, Champlain se révèle vraiment géographe et marin, s’attachant à la description des « costes, rivières, ports, havres, leur hauteur et déclinaisons de la ligne-aymant ». Les observations sont confirmées par de nombreuses cartes de détail, ainsi que par deux cartes générales. Conséquemment, Champlain reçoit un pouvoir plus étendu, celui de lieutenant du prince de Condé, vice-roi de la Nouvelle-France. En plus du commandement de la colonie, sa mission est de « découvrir et chercher chemin facile pour aller au païs de la Chine …par dedans les rivières et terres fermes dudit pays, avec assistance des habitants d’icelles ».

Fort de son nouveau mandat, Champlain entreprend des explorations en direction du « pays des Hurons ». Entre 1613 et 1616, il ajoute à la connaissance plus de mille kilomètres d’une région encore très peu fréquentée par les Européens. Du saut Saint-Louis, il remonte la rivière des Outaouais, partie de la grande route commerciale vers les « pays d’en-haut », traverse une série de lacs jusqu’à l’île aux Allumettes, à la hauteur de l’actuel Petawawa, en Ontario, atteint ensuite la rivière Mataouan, puis, par le lac Nipissing et, par la rivière des Français, parvient à la « mer Douce » ou lac Huron.

Champlain est enfin chez les Hurons où il arrive en plein été, le ler août 1615. Il ne tarit pas d’éloges sur ce pays dont la beauté et la fertilité dépassent ses attentes : « Le long du rivage, il semble que les arbres aient été plantés par plaisir en la plupart des endroits ». Pendant son séjour, qui s’étend sur tout l’automne et l’hiver, il accompagne les Indiens à la chasse et a tout le loisir « pour considérer leur pays, moeurs, coûtumes et façons de vivre ». Il se rend aussi au lac Simcoe, traverse l’extrémité orientale du lac Ontario, visite les Pétuns au sud de la baie de Nottawasaga et les Cheveux-Relevés au sud de la baie Georgienne. Cependant, il n’obtient guère plus de renseignements sur la « mer d’Asie » où on refuse de l’y conduire malgré ses demandes expresses.

A son retour à Québec, Champlain trouve un précieux émissaire en la personne d’Etienne Brûlé déjà familier de la Huronie. En effet, en 1610, à l’âge de 18 ans, il est échangé contre un jeune Huron, envoyé en France et nommé Savignon. Brûlé va jusqu’au lac Supérieur, voit probablement le lac Erié et voyage au sud de l’Iroquoisie, dans la région de la rivière Susquehanna (Etat de la Pennsylvanie). Toutes les observations que Champlain peut recueillir sont reprises dans les « Voyages et descouvertures faites en Nouvelle France depuis l’année 1615 jusques à la fin de l’année 1618 » publiés en 1619.

Après le séjour de 1615 -1616 aux « pays d’en-haut », Champlain renonce, semble-t-il, à s’adonner lui-même aux explorations mais continue de recueillir des informations géographiques auprès des missionnaires et de certains « donnés » comme Jean Nicollet. Dorénavant, le lieutenant du vice-roi va s’attacher exclusivement au gouvernement de la Nouvelle-France, dans l’espoir de la doter de structures administratives et commerciales susceptibles d’assurer son autosubsistance. Jusquelà, Champlain a mené trois objectifs de front : fonder une colonie, structurer le commerce des fourrures et explorer le territoire en vue de trouver un passage vers la « mer de l’Ouest ». Le triple défi qu’il s’est fixé a été partiellement relevé mais la Nouvelle-France souffre déjà de gigantisme. Sa croissance en étendue a été trop rapide. La colonie manque d’ossature et trop dépendante d’un commerce des fourrures insuffisamment contrôlé. Les vingt années suivantes sont une véritable lutte pour la survie, non seulement pour atteindre une autosuffisance économique mais aussi pour faire obstacle à l’ambition conquérante des Anglais. En 1629, après la prise de Québec par les frères Kirke, Champlain rejoint l’ambassadeur de France en Angleterre pour démontrer, carte à l’appui, l’importance géopolitique du Canada et plaider le retour de la colonie à la France. Ses arguments sont convaincants et, par le Traité de Saint-Germain-en-Laye (1632) Québec redevient français. Avant son dernier retour à Québec, Champlain résume son action dans une nouvelle édition des « Voyages », en 1632. L’ouvrage est complété par une magnifique carte, somme des connaissances acquises sur la Nouvelle-France et par le « Traitté de la marine et du devoir d’un bon marinier », discours méthodologique et véritable bilan de vie « après avoir passé trente huict ans de mon aage à faire plusieurs voyages sur mer et couru maints perils et hasards … à la fin de mes descouvertures de la nouvelle France Occidentale, faire un petit traité intelligible et proffitable à ceux qui s’en voudront servir ». L’une des capacités exigées d’un bon marinier est de « Scavoir faire des cartes marines, pour exactement recognoistre les gisements des costes, entrées des ports, havres, rades rochers, bans, escueils, isles, ancrages, …despeindre les oyseaux, animaux et poissons, plantes… et tout ce que l’on voit de rare, en cecy un peu de portraiture est très nécessaire, à laquelle l’on doit s’exercer ». Les réalisations de Champlain ont déjà largement prouvé le bien-fondé de ces principes qu’il a appliqués tout au long de sa vie.

Au total, Champlain rend compte, par ses vingt-trois cartes et multiples dessins, d’environ 4 300 milles kilomètres de territoire côtier. Il laisse six récits de voyages, véritable inventaire de la nature et de la population indigène. Là encore, Champlain est novateur : en effet, la diffusion des explorations est loin d’être courante chez les marins et les explorateurs, qui ont plutôt tendance à garder le secret sur les résultats de leurs voyages afin de ne pas alimenter la convoitise des concurrents et ennemis. Non seulement Champlain réussit à parcourir et à explorer un immense territoire mais il sait aussi en parler. Ses livres sont de véritables ouvrages techniques issus d’un esprit scientifique.

Pour en savoir plus

R. Litalien et D. Vaugeois, Champlain : La Naissance de l’Amérique française http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/Livre.asp?id=2260, Québec et Paris, Septentrion et Nouveau Monde éditions, 2004.

R. Litalien, Jean-François Palomino, D. Vaugeois : La Mesure d’un continent http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/Livre.asp?id=2129. Atlas historique de l’Amérique du Nord, Paris/ Québec, Presses de l’Université Paris-Sorbonne/Septentrion, 2007.

Le Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) prend une part active

Le Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ)

prend une part active

à la relation Québec-France en cette année du 400e

par Gilles Durand

Dans le cadre des midis du CIEQ , à l’Université Laval, trois historiens spécialistes français ont respectivement présenté une conférence sur les relations France-Québec.

Mythes et rêves fondateurs de l’Amérique française par Bernard Émont, président du Groupe de recherche sur les écrits canadiens anciens (GRECA)/Université de Paris IV – Sorbonne

Le fait français est toujours bien vivant aujourd’hui, au Québec principal pôle de développement, mais aussi dans toute l’Amérique du Nord. Le conférencier, Bernard Émont, a analyse, classé et interprété, pour le plus grand bénéfice de son auditoire, les mythes et les rêves qui, à la suite de la fondation de Québec, durant deux siècles, ont poussé les pionniers français à faire la grande traversée pour la vallée du Saint-Laurent, la Louisiane et le Mexique. La conférence a constitué une invitation à aller au-delà des considérations matérielles. Le conférencier a déjà publié sur ce thème Marc Lescarbot : Mythes et rêves fondateurs de la Nouvelle-France (Paris, L’Harmattan, 2002, 362 p.)

Les relations commerciales La Rochelle-Québec par Didier Poton, professeur d’histoire moderne à l’Université de La Rochelle

Le conférencier, Didier Poton, a présenté les fondements des échanges commerciaux qui se poursuivent toujours aujourd’hui entre le Québec et la France. Il a ramené son auditoire 400 ans en arrière sur les bords de l’Atlantique français, immédiatement après 1628 : La Rochelle, bastion du protestantisme, venait d’être soumise par le pouvoir central, à la suite d’un long siège qui a vu mourir entre 16 000 et 18 000 habitants. Les marchands-armateurs rochelais protestants n’en donnèrent pas moins l’élan aux relations commerciales avec la Nouvelle-France : ils se relevèrent et se regroupèrent pour mobiliser les capitaux nécessaires et pour reconstituer leur marine marchande. Le lecteur intéressé trouvera l’exposé de cette problématique dans l’ouvrage auquel le conférencier a collaboré, intitulé La Rochelle capitale atlantique, capitale huguenote (Paris, Monum, Éditions du patrimoine, 2005, 80 p.).

Les retours en France et l’enracinement des familles nobles canadiennes par François-Joseph Ruggiu, professeur à l’Université de Paris IV – Sorbonne

Le professeur François-Joseph Ruggiu a présenté les options choisies par les familles nobles canadiennes à la suite de la conquête du Canada par la Grande-Bretagne : retourner dans la mère-patrie ou demeurer dans la vallée du Saint-Laurent. Tout en démystifiant certaines idées préconçues, le conférencier a abordé l’ampleur des départs, les facteurs à la base de la décision de demeurer dans la colonie et de s’enraciner. Auteur de nombreuses publications, le conférencier a déjà développé ce thème sous le titre « La noblesse de la Nouvelle-France, de l’Atlantique français à l’Atlantique anglais », lors du 133e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, tenu à Québec du 2 au 6 juin 2008.

Projets en cours au CIEQ

Les chercheurs et les lecteurs intéressés à mieux connaître le Québec, son histoire, sa culture et tout ce qui forge son identité, sont invités à naviguer sur le site Web du CIEQ. Ils y trouveront de l’information sur des activités et des recherches en cours, sur des publications en préparation , par exemple sur la formation des campagnes au 18e siècle, sur la francophonie nord-américaine, sur les missions au Québec et du Québec dans le monde, sur la transmission des valeurs par l’école, sur le rôle de l’État, etc. Pour ceux qui préféreraient découvrir par eux-mêmes, peut-être même redécouvrir l’empreinte commune à la France et au Québec de part et d’autre de l’Atlantique, pourquoi ne pas exploiter les ressources en ligne sur le nouveau site Internet enrichi du Centre.

Inventaire et atlas des lieux et repères de mémoire communs de la Nouvelle-France

Cette base de données renferme les traces matérielles (bâtiments, sites archéologiques, plaques, monuments) de la Nouvelle-France en France, de même que celles de la France au Québec. Le projet, préparé du côté québécois sous la coordination de Marc St-Hilaire, professeur de géographie à l’Université Laval, répertorie, situe et met en contexte. Du côté français, le projet se limite au Poitou-Charentes à l’heure actuelle, mais des extensions sont prévues dans d’autres régions de l’Hexagone, telle l’Aquitaine.

Redécouvrir… Beauce, Etchemin, Amiante

Cette base renferme des données géo-historiques (incluant des textes, des images, et des cartes anciennes et actuelles pour la région de Beauce-Etchemin-Amiante) sur le territoire et la vie économique et sociale de cette région depuis son ouverture au peuplement au 17e siècle. Elle a été préparée sous la coordination de Matthew Hatvany, professeur de géographie à l’Université Laval, dans le cadre des travaux qui ont mené à la synthèse d’histoire régionale Beauce-Etchemin-Amiante produite sous la coordination de Normand Perron, de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), Urbanisation, culture et société ( ). L’objectif est d’accroître les retombées de la publication parmi le grand public, les étudiants, les professeurs et les chercheurs.

Brève présentation du CIEQ

Le Centre est un organisme qui regroupe des chercheurs d’horizons disciplinaires variés, telles l’histoire, la géographie, la sociologie, la démographie, etc. La gestion est assurée par deux codirecteurs, l’un de l’Université Laval, à l’heure actuelle Donald Fyson, l’autre de l’Université du Québec à Trois-Rivières, à l’heure actuelle Yvan Rousseau.

Éditeurs et auteurs québécois se démarquent au Salon du livre des 11e Rendez-vous de l’histoire de Blois, 9-12 octobre 2008

Éditeurs et auteurs québécois se démarquent au Salon du livre

des 11e Rendez-vous de l’histoire de Blois, 9-12 octobre 2008

par Gilles Durand

Place privilégiée pour le Québec

À l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de Québec, le Québec était l’invité d’honneur du Salon du livre des 11e Rendez-vous de l’histoire de Blois, privilège d’autant plus grand que le thème de cette grande manifestation culturelle portait sur les Européens. Il a répondu à l’invitation et participé au Salon et à ses activités avec d’autant plus d’enthousiasme qu’il avait l’occasion de démontrer les résultats positifs de l’attachement des Québécois à leur langue et à leur culture d’origine.

Un stand, plusieurs tables rondes, débats et conférences

De gauche à droite : Jacques Mathieu, Robert Trudel,

|

Pour mettre en valeur la production éditoriale québécoise et canadienne de langue française, le Salon a retenu deux moyens :

- un stand, celui de Québec Édition, dans la Halle aux Grains, où éditeurs, auteurs et autres médiateurs de l’histoire ont pu exposer et présenter leur création, procéder à des séances de signature avec les visiteurs;

- des tables rondes, débats et conférences.

Pour la douzaine d’intervenants québécois, le moment ne pouvait être mieux choisi pour présenter leurs points de vue, expliciter les thèmes développés dans leurs ouvragesvi (les faits et gestes des pionniers français et de leurs descendants qui ont traversé l’Atlantique, se sont enracinés et répandus sur le territoire nord-américain), de même que faire le bilan de ce qui en reste dans la mémoire collective. Pour les visiteurs français, c’était une excellente occasion d’en apprendre un peu plus sur ce que les Québécois sont devenus et ce qu’ils ont conservé du souvenir de leurs origines. Mentionnons également la présence active de la Régionale de France-Québec, Loir-et-Cher-Québec, assistée de trois autres régionales, Berry-Québec, Eure-et-Loir-Québec et Touraine-Québec, pour rappeler la mémoire des pionniers de leur région partis fonder le Québec. La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) accueillait également les visiteurs pour faire mieux connaître son bulletin électronique Mémoires vives de même que son nouveau site Web, plus dynamique et plus convivial.

Vitalité, diversité et originalité du livre québécois, des visiteurs nombreux

Éditeurs, auteurs et conférenciers se sont dits en règle générale enchantés par les résultats du Salon qui multiplia les occasions de rencontres et de développement d’un réseau de contacts. Ils ont pu faire connaître davantage les nombreux ouvrages dont ils pouvaient s’enorgueillir avec beaucoup de raison et que le public lecteur pouvait se procurer sur place et, entre autres, à la Librairie du Québec à Paris (http://www.librairieduquebec.fr/ ). De leur côté, les visiteurs ont répondu avec beaucoup d’intérêt à ces quatre journées marquées par des accents d’Amérique et ont effectué des visites en très grand nombre au stand de Québec Édition, donnant par là plus de la vigueur à la relation France-Québec tant sur le plan individuel qu’institutionnel. La CFQLMC a pu, quant à elle, remplir sa mission de rappeler au grand public l’héritage que Français et Québécois partagent depuis plus de 400 ans et tout l’enrichissement que les uns et les autres peuvent en retirer, de même que recueillir les adresses de messagerie de personnes intéressées à recevoir son bulletin trimestriel, et ainsi bonifier sa liste d’envoi.

Les responsables de la programmation

La programmation du Salon a été élaborée par Québec Édition, un comité de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) chargé de faire connaître la production éditoriale québécoise et canadienne de langue française et de soutenir l’exportation du livre sur les marchés internationaux, la CFQLMC (http://www.cfqlmc.org ), l’Association internationale des études québécoises ( http://www.aieq.qc.ca/ ) ainsi que la Régionale Loir-et-Cher-Québec de France-Québec (http://www.francequebec.fr/ ) . Québec Édition réalise son mandat en participant à des foires et à des salons internationaux et en établissant des contacts pour les éditeurs québécois et canadiens de langue française. Pour le Salon des 11e Rendez-vous, il a reçu le soutien, entre autres, du gouvernement du Québec.

Pour en apprendre davantage

Les lecteurs intéressés pourront en apprendre davantage sur le Salon, les éditeurs, les auteurs et leur production en consultant le site de Québec Édition, Salons et foires (http://www.anel.qc.ca/PDF/SalonsQE/Brochure_FR/Brochure_finale_13.pdf ) et le Carnet de Dean Louder, un des auteurs intervenants au Salon, intitulé « Parler de la Franco-Amérique au Rendez-vous de l’histoire de Blois (http://www.septentrion.qc.ca/deanlouder/france_2008/ ).

4e Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine à l’Institut du patrimoine de l’UQAM, 25-26 septembre 2008

4e Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine

à l’Institut du patrimoine de l’UQAM, 25-26 septembre 2008

par Gilles Durand

L’organisation et la tenue de la rencontre

Depuis 2005, une rencontre internationale annuelle des jeunes chercheurs en patrimoine (doctorants, docteurs, postdoctorants) est tenue en alternance au Québec et en France. Cette année, la rencontre a eu lieu les 25 et 26 septembre, à l’Institut du patrimoine de l’Université du Québec à Montréal sous le thème « Patrimoine et sacralisation, Patrimonialisation du sacré (http://www.patrimoine.uqam.ca/spip.php?article192) » . Comme son titre l’indique, l’événement a porté sur les processus de patrimonialisation du sacré, celui-ci devant être entendu au sens de patrimoine religieux, mais aussi à celui de patrimoine laïc ayant acquis une dimension spirituelle.

Depuis 2005, une rencontre internationale annuelle des jeunes chercheurs en patrimoine (doctorants, docteurs, postdoctorants) est tenue en alternance au Québec et en France. Cette année, la rencontre a eu lieu les 25 et 26 septembre, à l’Institut du patrimoine de l’Université du Québec à Montréal sous le thème « Patrimoine et sacralisation, Patrimonialisation du sacré (http://www.patrimoine.uqam.ca/spip.php?article192) » . Comme son titre l’indique, l’événement a porté sur les processus de patrimonialisation du sacré, celui-ci devant être entendu au sens de patrimoine religieux, mais aussi à celui de patrimoine laïc ayant acquis une dimension spirituelle.

La rencontre a été organisée par l’Institut du patrimoine de l’UQAM et trois chercheurs, Étienne Berthold, Mathieu Dormaels et Josée Laplace, qui sont rattachés à cette université et qui ont su faire preuve de dévouement et d’efficacité. Elle a été rendue possible grâce à la participation : du côté québécois, de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’UQAM, la Chaire Fernand-Dumont sur la culture de l’Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation, culture et société, et du Centre interuniversitaire d’études sur les arts, les lettres et les traditions; du côté français, de l’Équipe d’accueil « Histoire et critique des arts en France» de l’Université de Rennes 2 – Haute-Bretagne.

La rencontre a été présidée par Luc Noppen, directeur de l’Institut du patrimoine et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, et Pierre Lucier, titulaire de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture. Vingt-six intervenants des arts et des lettres, des sciences humaines et sociales, rattachés à des universités québécoises, canadiennes, françaises et européennes, ont présenté des études de cas faisant l’objet de leurs recherches en cours. Tirés de contextes nord-américains et européens, les cas portaient tout particulièrement sur des églises, des artefacts religieux, des sites sacrés, des traditions spirituelles de même que les représentations générées par ceux-ci. Ils avaient été retenus pour leur valeur seconde, culturelle et identitaire, sans toutefois perdre de vue leur fonction cultuelle d’origine.

Des découvertes enrichissantes

|

La rencontre s’est révélée un franc succès. Les intervenants, tous passionnés pour leur domaine d’études, ont partagé avec l’auditoire les fruits de leurs découvertes; leurs présentations ont été vivement appréciées. Parmi les sujets abordés, retenons :

- L’apport des premiers détenteurs des biens sacrés – curés, confréries – en même temps dépositaires des usages auxquels ils ont servi ou servent encore, des rituels et des traditions qui les ont imprégnés. Ils constituent des partenaires féconds pour mieux faire connaître et saisir la valeur de tels biens, pour recréer les activités qui y ont été poursuivies – dans le cas de bâtiments –, pour les remettre au besoin dans leur état initial et pour les présenter au grand public;

- La contribution incontournable des spécialistes-chercheurs et des érudits locaux, etc. Tout en ravivant un passé oublié, sinon occulté, et en le ramenant à la mémoire collective, ils mettent à jour des connaissances nouvelles sur les biens patrimoniaux, leur « esprit », leur contexte de création;

- La place des artistes et de l’art contemporain dans des édifices religieux qui conservent leur finalité d’origine. Par exemple, au début du 17e siècle, des présentations de tableaux profanes ont eu lieu dans des églises paroissiales. Des artistes sont intervenus dans des églises et des cathédrales pour recréer, comme témoignages du passé, des décorations dont les traces avaient été effacées, pour réaliser des adaptations conformes aux goûts du jour et aux pratiques liturgiques changeantes des croyants, mais aussi pour y introduire des œuvres d’art. Dans le premier cas, la marge de créativité est restreinte, par contre dans le deuxième, la situation est bien différente – vitraux de Chagall dans la cathédrale de Reims;

- La valeur ajoutée que le patrimoine immatériel – rituels, traditions spirituelles, etc. – transmet au patrimoine matériel;

- Le rôle indispensable des communautés locales dans le processus de patrimonialisation des biens religieux. Celles qui savent se mobiliser à l’intérieur d’associations militantes, peuvent faire beaucoup pour empêcher la destruction d’un bâtiment ou tout au moins pour en faire conserver les éléments les plus significatifs qui témoignent de leur finalité originelle – le clocher d’une église par exemple –;

- Le soutien – financier ou autre – que peuvent apporter des intervenants majeurs comme les pouvoirs politiques locaux et nationaux pour donner le coup d’envoi à un projet de mise en patrimoine, ou bien encore pour assurer un juste équilibre entre préoccupations touristiques et culturelles. En même temps, le danger existe aussi que la valeur symbolique première d’un bien soit détournée au profit d’une justification qui lui est étrangère.

La publication des actes de la 3e rencontre de 2007

La 4e rencontre internationale ne pouvait mieux convenir pour lancer la publication des actes de la précédente rencontre de l’année 2007, sous le titre Patrimoines : fabrique, usages et réemplois1. L’ouvrage met l’accent sur l’interprétation, la valorisation et la réutilisation d’un patrimoine de nature diversifiée, à des fins résidentielles, culturelles et touristiques. Parmi les 17 études de cas présentées, deux ont trait à des quartiers de Montréal, une à une ville mono-industrielle des Cantons-de-l’Est, enfin une dernière au message transmis par la sonorité des bâtiments religieux.

Parmi les idées avancées dans cette publication, mentionnons :

- L’appropriation du message que porte un bien et sa prise en charge par le milieu sont très influencées par la vision qu’il en conserve. La valorisation d’un bien est d’autant moins mobilisatrice que la communauté qui le porte en conserve une appréciation mitigée – c’est le cas des citoyens de Thetford Mines qui n’oublient pas facilement les conditions auxquelles les travailleurs de l’amiante ont été soumis dans le passé;

- La mise en patrimoine doit viser à animer de façon continue la vie quotidienne plutôt que de créer une architecture de théâtre destinée à des spectateurs occasionnels;

- La mémoire franco-québécoise a joué un rôle de premier plan dans le processus de patrimonialisation de certains espaces urbains, tel le quartier historique du Vieux-Montréal, circonscrit par les limites des anciennes fortifications. La préservation de son caractère historique français constitue un témoignage de ce « vouloir d’une architecture française (http://www.patrimoine.uqam.ca/spip.php?article180) » , et un atout touristique.

Un bilan des plus positifs et prometteur

La 4e Rencontre internationale de jeunes chercheurs en patrimoine a présenté des expériences qui peuvent servir à la fois de modèles à suivre ou d’enseignements sur les écueils à éviter. Les praticiens de la mise en patrimoine trouveront des motifs supplémentaires de faire preuve de ténacité et de redoubler d’ardeur dans les projets qu’ils mettent de l’avant. Les échanges ont aussi démontré tout le bénéfice que chercheurs québécois et français peuvent retirer d’une collaboration étroite. Souhaitons que les actes de cette rencontre paraissent rapidement.

1. Capucine Lemaître et Benjamin Sabatier, dir. Coll. Cahiers de l’Institut du patrimoine, no 6, Québec, Éditions Multimondes, 2008, 296 p.

« Québec et les autres » : les minorités francophones à l’extérieur du Québec au Congrès de l’ACQS et de l’ACSUS, Québec, novembre 2008

« Québec et les autres » : les minorités francophones

à l’extérieur du Québec

au Congrès de l’ACQS et de l’ACSUS, Québec, novembre 2008

par Leslie Choquette

Insitut français, Assumption College

Worcester, Massachusetts

Les deux sociétés américaines ACQS (American Council for Québec Studies) et ACSUS (Association for Canadian Studies in the United States) se sont associées cette année pour marquer le 400e anniversaire de la ville de Québec. Leur congrès conjoint, au sujet de « Québec et les autres : 400 Years of Interactions », s’est déroulé du 13 au 16 novembre 2008 à l’Hôtel Loews Le Concorde à Québec.

Plusieurs séances plénières et tables rondes portant sur l’expérience passée ou présente de la minorité francophone à l’extérieur du Québec ont suscité beaucoup d’intérêt. Le premier jour, une table ronde intitulée « Teaching Franco-America » a réuni quatre professeurs de trois domaines connexes (français langue étrangère, histoire et linguistique) pour parler de leurs cours sur les Franco-Américains du nord-est des États-Unis. L’échange d’idées et de bibliographies est jugé si intéressant que nous parlons de le prolonger en créant un réseau multidisciplinaire de chercheurs travaillant sur les Franco-Américains. Pour plus d’informations, s’adresser à Susan Pinette, directrice du programme d’études franco-américaines à University of Maine at Orono [l’Université du Maine, à Orono](spinette@maine.edu) .

Parmi les autres communications qui ont traité de l’expérience franco-américaine se trouvent, en ce qui concerne le côté historique : « La ville que nous avons adoptée : Le Courrier de Salem and Franco-American Identity in Salem, Massachusetts in 1908 » par Elizabeth Blood de Salem State College ; « From Milan, Québec to Lewiston, Maine : A Ride on the Grand Trunk Railroad into a New Culture » par Irène Mailhot Bernard de St. Francis Xavier University ; « Pensionnaires dans deux patries : Franco-American Girls in New England and Québec Boarding Schools » par Susan Fliss, Harvard University Libraries ; et « Work, Family, Ethnicity and Nation : An Exploration into Working-Class Male Identity in New England’s Petits Canadas at the Turn of the Twentieth Century » par Florence May Waldron, Franklin & Marshall College.

La littérature franco-américaine

La littérature franco-américaie est surtout représentée par Jack Kerouac (« L’influence littéraire et culturelle de Jack Kerouac sur les écrivains contemporains québécois et canadiens » par Peggy Pacini de l’Université de Paris XII ; « The Search for French-Canadian Identity in Kerouac’s Letters, 1940-1969 » par Vincent Rémillard de St. Francis University ; et « Restless Souls : Thomas Wolfe’s Influence on Jack Kerouac » par Mary Rowan de Brooklyn College), mais il y a aussi une intervention sur les mémoires de l’écrivain francophone Normand Beaupré du Maine, publiées en 1999 : « Le petit mangeur de fleurs : Reconstructing Memories of a Franco-American Childhood » par Cynthia Lees, University of Delaware.

La francophonie bigarrée de la Louisiane

La francophonie bigarrée de la Louisiane est le sujet d’une séance plénière, une conversation avec le cinéaste québécois André Gladu suivie de la projection de son dernier film, l’émouvant « Marron : la piste créole en Amérique » ainsi que de plusieurs interventions : « Exploring l’autre Amérique : 19th-Century Creole Literature » par Marvin Richards de John Carroll University ; « The Role of Music Festivals in the Cultural Renaissance of Southwest Louisiana since the 1960s » par Dianne Guenin-Lelle d’Albion College ; et « Québec’s Lingering Presence in Louisiana » par Ray Taras de Tulane University.

Les minorités francophones dans le reste du Canada

Évidemment, les minorités francophones dans le reste du Canada n’ont pas été oubliées non plus. Une excellente séance plénière sur les 300 000 Acadiens des Maritimes a réuni la présidente de l’Atlantic Canada Opportunities Agency, Monique Collette, le recteur de l’Université de Moncton, Yvon Fontaine, et le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, le poète Herménégilde Chiasson, sous la présidence de Peter Edwards de Mount Allison University. Dans une séance portant sur le Québec et les autres provinces », Denis Bourque de l’Université de Moncton a analysé les « Interactions Acadie/Québec dans le discours et l’essai acadiens » et Raoul Boudreau et Pénélope Cormier, également de l’Université de Moncton, ont présenté une « Analyse comparative de la réception critique de la littérature acadienne contemporaine au Québec et en Acadie ».

Écarts selon la langue maternelle et le bilinguisme….

Dans une optique comparative, Nicolas Béland, un économiste employé par l’Office québécois de la langue française, a examiné les « Écarts selon la langue maternelle et le bilinguisme entre les salaires des francophones et des anglophones pleinement et normalement insérés au marché de travail au Québec et au Nouveau-Brunswick de 1970 à 2000 », pour conclure à un point de départ similaire et une suite différente. En 1970, dans les deux provinces, le revenu moyen des francophones bilingues se situait en dessous de celui des anglophones unilingues et bilingues, et les francophones ne parlant que le français avaient le revenu moyen le plus faible. Au Nouveau-Brunswick, de 1970 à 2000, la rentabilité de la connaissance du français reste nulle pour les anglophones et celle du bilinguisme pour les francophones continue à être forte. Par ailleurs, le lien historique entre l’ethnicité et le salaire se maintient. Au Québec pourtant, ce lien disparaît graduellement entre 1970 et 1995. Pour les Anglo-Québécois, la connaissance du français devient rentable à partir de 1995 au même titre que le bilinguisme pour les Franco-Québécois.

Les Franco-Ontariens

Les Franco-Ontariens sont le sujet de l’intervention de l’historienne Danielle Coulombe intitulée « Hearst : un exemple d’entreprenariat forestier en Ontario français » . Au début du XXe siècle, l’ouverture de la Grande Zone argileuse nord-ontarienne incite plusieurs Canadiens français et Canadiennes françaises à migrer vers ce coin de l’Ontario. Alors que leurs leaders spirituels et politiques vantent le potentiel agricole de la région, un très grand nombre de migrants choisissent ce nouveau pays en raison des « terres à bois » qu’il a à leur offrir. Ces « hommes de bois » qui migrent avec leurs petits moulins à scie portatifs forment un premier noyau d’entrepreneurs canadiens-français. L’industrie du bois d’œuvre qui se développe à partir des années 1950 permet à certains de ces entrepreneurs de bâtir des entreprises familiales qui finissent par transformer le visage socio-économique de la région, qui compte 95 % de francophones aujourd’hui comparé à 50 % en 1950.

Les francophones de l’Ouest canadien

Les francophones de l’Ouest canadien sont représentés par Lise Gaboury-Diallo et Maria Fernanda Arentsen du Collège universitaire de Saint-Boniface et Eileen Lokha de University of Calgary [l’Université de Calgary], qui participent à une table ronde sur le « Québec et le Canada francophone : 40 ans de défis », et par Carol Jean Léonard de University of Alberta [l’Université de l’Alberta] dont l’intervention s’intitule « La part du Québec dans la toponymie saskatchewannaise et albertaine » .

La trajectoire du gouvernement local au Québec : un rapprochement avec l’expérience française?

La trajectoire du gouvernement local au Québec : un rapprochement

avec l’expérience française?1

par Guy Chiasson

Université du Québec en Outaouais

Ce texte veut présenter la trajectoire des municipalités au Québec en la mettant en rapport avec celle de la France. Ce projet, celui d’un « rapprochement » entre les trajectoires françaises et québécoises d’administration locale peut sembler assez curieux. Il est vrai que l’administration locale québécoise trouve sa source lointaine dans l’intendance de la Nouvelle-France et on peut donc la considérer comme un calque plus ou moins exact de l’intendance dans la métropole à la même époque. Par rapport à cette « source » commune, le 19e siècle marque le début d’une bifurcation importante pour les administrations locales françaises et canadiennes. Du côté français, l’administration locale va être travaillée par le modèle napoléonien, modèle qui se caractérise notamment par un fort encadrement des institutions locales par la structure déconcentrée de l’État français. Ce modèle sera plus tard caractérisé de régulation croisée par les travaux bien connus du sociologue Pierre Grémion (voir BNF, Catalogue Bn-Opale plus, Grémion, Pierre). Du côté canadien, les systèmes municipaux qui sont mis en place par les provinces (incluant celui du Québec) au milieu du 19e siècle seront fortement marqués par l’héritage de l’Empire britannique, mais également par une filiation avec la tradition nord-américaine. Comparée à l’expérience française, l’administration locale dans la tradition canadienne peut compter sur une certaine autonomie vis-à-vis des États provinciaux sur qui repose l’autorité constitutionnelle pour l’administration locale. Ici, il faut voir cette différence comme étant toute relative. Les acteurs locaux canadiens vous diront que cet espace d’autonomie est parfois bien mince!

La bifurcation France-Canada va également se faire au regard de la conception du rôle des administrations locales. Dans son récent livre (http://www.pulaval.com/catalogue/recherche.html?auteur=1937), Anne Mévellec va, par exemple, partir du principe que les institutions locales s’inscrivent dans une logique politique de représentation des citoyens alors que celles du Québec sont dans une logique gestionnaire et peuvent donc être vues comme principalement des « pourvoyeuses de services publics locaux ». Je reprendrai à mon compte cette distinction entre des institutions « politiques » françaises et des institutions « gestionnaires » québécoises. Le rôle gestionnaire des municipalités québécoises et le refus du politique s’observent à divers niveaux : tout d’abord en fonction du mode de fonctionnement (la quasi-absence des partis politiques, notamment) et, ensuite, en fonction d’une conception particulière du rayon d’action municipal qui se limite à certains services de proximité (infrastructures d’eau potable, égout, gestion des déchets) toujours avec en priorité l’efficacité de la desserte de ces services. Il va sans dire que cette compréhension du rôle municipal laisse aux paliers supérieurs de gouvernement les grands enjeux de société : le développement économique, la prise en charge des groupes démunis, la gestion de la diversité, etc.

Comme le laisse entendre mon titre, ce que je veux faire ici, c’est me pencher plus spécifiquement sur la trajectoire récente des municipalités québécoises. Je mets de l’avant une hypothèse un peu osée, celle que cette trajectoire, au moins depuis les années 2000, va dans le sens d’une politisation des institutions municipales au Québec. Cette trajectoire permet-elle de voir une convergence nouvelle?

Le moment charnière me semble être les fusions municipales décrétées par le gouvernement québécois au tournant des années 2000. Cette politique, qui a soulevé un débat passionné dans plusieurs villes, n’avait cependant pas l’objectif explicite de politiser la gestion municipale. Cette réforme changeait très peu la carte des compétences municipales et encore moins le financement. Elle s’est contentée, à peu de choses près, de redécouper les frontières municipales. Cependant, cela a eu bien des effets induits inattendus. Parmi ceux-ci, la création de nouvelles villes décrétée par la réforme a ouvert la porte dans bien des cas à une réflexion locale sur les priorités et sur le rôle des institutions municipales à créer. Dans le cas de Montréal, comme dans celui de Québec ou de Gatineau où j’habite, ce processus de réflexion s’est fait publiquement en faisant appel à l’apport des groupes de la société civile.

Ces exercices ont plus souvent qu’autrement débouché sur une version élargie du rôle des pouvoirs urbains. Dans les années qui vont suivre, les exemples ne manquent pas pour démontrer une volonté des grandes villes fusionnées de se positionner par rapport aux grands enjeux urbains contemporains : mise en place d’outils de gestion de la diversité ethnolinguistique, même dans les villes où il y a relativement peu de diversité; développement d’outils de lutte à l’étalement urbain, stratégies de développement économique régional, politiques familiales, etc. Ces tendances vers un élargissement du champ d’action municipal, si elles ne sont pas tout à fait nouvelles, seront sûrement renforcées par la dynamique mise en branle par les fusions de 2000. Tous ces signes sont autant de manifestations concrètes d’une politisation de l’appareil municipal au-delà du rôle gestionnaire.

En conclusion, je reviendrais à la question de départ, celle du rapprochement entre le modèle d’institutions locales québécois et français. Les fusions municipales québécoises contribuent-elles à la bifurcation ou à la convergence des modèles entre la France et le Québec? La réponse à apporter à cette question est nécessairement nuancée. Un héritage des fusions municipales, c’est d’avoir enclenché des processus qui ont remis en question le modèle de « pourvoyeur de services » pour favoriser une politisation qui ne va pas sans rappeler les gouvernements locaux français. Cette remise en question ne se fait évidemment pas sans résistances et sans reculs, comme en témoigne un certain essoufflement des réformes à la suite des élections municipales de 2005. La trajectoire québécoise, si elle donne des signes d’une certaine politisation, est à ce moment fort complexe et n’est sûrement pas linéaire. Pour l’instant, elle est marquée par la cohabitation de tendances contradictoires qui oscillent entre une plus grande politisation et la crispation du modèle gestionnaire. Donc, bien malin celui qui pourrait prédire jusqu’à quel point elle va s’inscrire dans un rapprochement avec celle des administrations locales françaises.

1. Une version de ce texte a été présentée au colloque « L’intendance aux sources de l’administration locale » à Châlons-en-Champagne en octobre 2008 et sera également publiée dans les actes de ce colloque.

La communauté de Chatham et les Franco-Américains commémorent la venue de Champlain en 1606 à Port Fortuné, aujourd’hui Chatham, Massachusetts

La communauté de Chatham et les Franco-Américains commémorent la venue de Champlain

en 1606 à Port Fortuné, aujourd’hui Chatham, Massachusetts

par Gilles Durand

Le Monument Champlain a Stage Harbor, Chatham MA, Cape CodCrédit : La Délégation du Québec à Boston |

Dans le cadre des fêtes du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, la représentante émérite des communautés francophones de la Nouvelle-Angleterre, Claire Quintal, a participé, le 21 juillet 2008, à une cérémonie commémorative de la venue de Champlain à Port Fortuné, aujourd’hui Chatham, en 1606. Grâce à l’implication de la Ligue franco-américaine du sud-est du Massachusetts et au nom des Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, elle a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument portant le nom de celui qui, tout en étant un grand navigateur, un cartographe expert et un explorateur hors pair, a jeté les bases permanentes de la présence française en Amérique du Nord, Champlain.

Dans son discours qui a précédé le dépôt de la gerbe au pied de la pierre commémorative, la conférencière a tenu à rappeler deux volets de l’héritage que les Franco-Américains partagent avec Champlain, soit une mère patrie commune et une même terre d’accueil, celle que le père de la Nouvelle-France a foulée en 1608 :

Pour nous, Franco-Américains, la gerbe que nous allons placer devant ce monument… signifie notre désir d’honorer un homme venu d’une région d’où tant de nos aïeux sont partis pour ce Nouveau-Monde. Nous sommes venus de pas très loin d’ici, d’où quelque deux cent cinquante ans après le passage de Champlain dans ces lieux, nos ancêtres immédiats établirent des avant-postes de la Francophonie.

D’autres gerbes de fleurs furent également déposées par des représentants de la France, du Canada et du Québec au pied du monument. C’est avec émotion qu’une soixantaine de personnes l’ont entouré.

|

Description: La Déléguée du Québec à Boston, France Dionne, un conseiller municipal de Chatham, le Consul général de France à Boston Francois Gauthier, la Consule du Canada Anne-Marie Hannan, le Président de la Ligue Franco-Américaine Normand Ouellette, un membre de la Ligue, et le Dr. Quintal

Crédit: La Délégation du Québec à Boston

L’histoire de la Nouvelle-France, oubli ou occultation

L’histoire de la Nouvelle-France, oubli ou occultation

par Jacques Mathieu

Professeur d’histoire

Université Laval

L’intitulé de cette table ronde (11e Rendez-vous de l’histoire, Blois – 9 au 12 octobre 2008), qui risque de raviver la perception d’une Nouvelle-France abandonnée au moment de la guerre de Sept Ans et de sa cession à la Grande Bretagne, place un Québécois dans une position délicate. Il serait aventureux de tenter de cerner adéquatement la place de la Nouvelle-France dans la perception française actuelle. Je retiens cependant le fait qu’il importe de distinguer les différentes formes d’expressions de cette présence, qu’elle soit étatique, nationale, régionale ou locale, le fait d’universitaires ou d’érudits locaux, tels les généalogistes. Il en découle une grande variété de connaissances et d’attachements qui président à la définition de mécanismes de médiation entre la raison nationale et les perceptions populaires.

I Un aperçu des relations actuelles

Un bref aperçu des relations actuelles conduit à une comparaison des situations de la France envers la Nouvelle-France et du Québec en regard de la francophonie nord-américaine et à la proposition de pistes d’avenir. Je retiens quatre éléments principaux dans ce survol.

En 1981, à l’invitation de François Lebrun et de la maison Belin, j’ai publié une synthèse d’histoire de la Nouvelle-France. Je me rappelle m’être interrogé assez longuement sur le sous-titre à retenir. J’ai consciemment choisi « Les Français en Amérique du Nord XVIIe-XVIIIe », à la fois pour ne pas me confiner à la vallée du Saint-Laurent et pour insister davantage sur la façon dont ce territoire avait été investi par des Français plutôt que de choisir un titre à la gloire de la France et de son expansion coloniale. En somme, dans ma perception de l’époque, ce sont les Français qui ont fait la Nouvelle-France.

D’ailleurs, l’éventail des relations récentes entre les deux contrées illustre bien ces sensibilités françaises, qu’elles soient universitaires ou locales. Que l’on pense aux travaux initiés par Joseph Goy et Jean-Pierre Wallot dans les années 1980 et donnant lieu à des colloques thématiques franco-québécois annuels, aux initiatives de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs dont Philippe Joutard a été un artisan et un partisan engagé, aux nombreuses activités locales ou régionales de commémoration en lien avec l’histoire et la généalogie. Les exemples sont multiples : l’exposition de la Tour-de-la-Chaîne à La Rochelle, l’inventaire des traces du passé entre le Québec et la région de Poitou-Charente, le Musée de l’émigration française à Tourouvre, le grand congrès des historiens français tenu à Québec, les commémorations à Toulon, à Châlons-en-Champagne, dans la Haute-Marne, l’entreprise de Villes et villages de France, la collaboration de la France à la création d’un Centre de la francophonie des Amériques à Québec, sans oublier cette présence du Québec comme invité d’honneur au rendez-vous de l’histoire, ici même à Blois, etc. Il y a à l’évidence chez un grand nombre de Français un intérêt, une sensibilité, une volonté de partage d’une histoire, d’une culture et de valeurs communes ; une forme de réappropriation de ce passé.

Certes, il ne faut tout de même pas négliger les efforts et les investissements de la France envers la francophonie qui s’incarnent dans le soutien financier à des organismes internationaux. Il semble cependant que les retombées concrètes et les effets mobilisateurs souffrent d’un sérieux manque de visibilité.

Le contexte de la commémoration du 400e anniversaire de la fondation de Québec a largement contribué à mieux faire connaître la vitalité québécoise actuelle de l’ancienne Nouvelle-France. Une prolifération d’activités se sont inscrites dans un contexte de commémoration et dans une perspective de valorisation, à la fois politique, scientifique, sociale et culturelle, de traces du passé en fonction des enjeux du présent pour concevoir un devenir.

Pourquoi donc la Nouvelle-France n’a-t-elle jamais réussi à faire partie du roman national français ? C’est surprenant, tellement il y a de points de convergence ; que l’on pense par exemple aux situations comme :

- l’intérêt généalogique et familial relatif à la provenance des ancêtres ;

- l’héritage et la vitalité de la langue et de la culture françaises sous toutes ses formes ;

- le nombre de francophones et de francophiles en Amérique du Nord ;

et plus récemment,

- les prises de position sur la guerre en Irak ;

- les notions d’exception culturelle aménagées en concept de diversité culturelle soutenues par le Québec ;

- l’idée d’une francophonie plurielle, etc.

Il y a là un paradoxe. Dans des perspectives scientifiques et mémorielles, et donc sensibles et actuelles, l’évocation de la Nouvelle-France et des descendants de Français en Amérique est passablement présente en France. Or, c’est comme s’il y avait une mémoire, des sensibilités associées à des sentiments d’appartenance et de partage d’identité, des connaissances historiques structurées, organisées et diffusées, mais une absence quasi totale dans le système d’enseignement.

La transposition de cette question dans l’espace nord-américain procure un effet miroir aux interrogations de cette table en comparant la situation de la France à celle du Québec. La question pourrait se définir en deux temps :

- La France est notre mère-patrie, une référence incontournable pour nous. L’inverse est-il aussi vrai?

- Québec est le berceau de la francophonie nord-américaine. À toutes fins utiles, le berceau comporte les mêmes connotations référentielles que la mère-patrie. Pour la diaspora francophone nord-américaine, Québec, c’est un peu la mère-patrie.

II La francophonie nord-américaine

Les attitudes et comportements du Québec en regard de la francophonie nord-américaine sont-ils différents? Quelle place ces communautés francophones issues de la Nouvelle-France occupent-elles dans l’histoire du Québec? Certes, l’on a une bonne idée des migrations. Quelques chercheurs ont produit des ouvrages remarquables sur l’immigration et sur les différentes communautés francophones d’Amérique du Nord. Mais les gouvernements, à travers leurs ministères, se préoccupent-ils vraiment de la francophonie, de la vie des francophones en dehors du Québec? Et l’examen des programmes d’enseignement et de formation des jeunes, notamment en histoire et à tous les niveaux, montre également un énorme déficit de connaissances.

En ce sens la situation en France et au Québec est à maints égards comparable. Y a-t-il quelque chose à faire? Quoi? Comment? Quels liens est-il possible de concevoir entre les intentions et les projets gouvernementaux et la vie concrète dans les communautés francophones?

III Une piste d’avenir

Il est fort intéressant de noter,

- d’une part, que la thématique de ce salon soit axée sur « Les Européens », dont un des aboutissements pourrait être d’écrire l’histoire de la France comme celle d’une région de l’Europe ;

- d’autre part, qu’en même temps, le Québec soit l’invité d’honneur de ce salon.

Cette cohabitation indique bien, je crois, jusqu’à quel point nous sommes dans un monde complexe et en mutations majeures. Elle suscite plus de questions que de réponses.

La commémoration du 400e de Québec a suscité de très nombreuses manifestations ponctuelles de solidarité, mais aura-t-elle des suites concrètes?

La culture est devenue un enjeu majeur dans un contexte de mondialisation, de transmission d’héritage et de valeurs, ainsi que de surabondance d’informations par Internet.

La France et le Québec ont un passé commun, des valeurs partagées et des aspirations convergentes. À bien des égards, leur situation se compare :

- La francophonie nord-américaine n’existerait pas s’il n’y avait pas le Québec ;

- La francophonie internationale fonde la puissance de la voix de la France sur l’échiquier mondial.

Il n’est pas possible d’y rester indifférent. Il importe donc d’innover pour assurer l’avenir de la francophonie. Et je ne vois pas cette idée ou cette orientation comme un devoir de mémoire, mais plutôt comme un potentiel porteur d’avenir, soit un moyen :

- d’affirmation contre l’uniformisation culturelle et

- de mettre en évidence des éléments fondamentaux de notre identité.

Il faudrait donc concevoir une idée nouvelle, mobilisatrice, contributive à cette identité francophone, à la fois une et plurielle, qui assure une cohérence de pensée et une cohésion dans l’action. Quelques éléments président à l’affirmation d’une telle francophonie à la fois transnationale et culturelle :

- L’histoire est le réservoir de la mémoire. Elle fonde les ancrages mémoriels. Elle permet l’approfondissement des points de convergence. Elle favorise le dialogue, le partage et l’enrichissement mutuel.

Dans l’immédiat un plan d’action tout simple devrait permettre de progresser dans la bonne direction :

- Renforcement des réseaux francophones ;

- Renforcement du système de connaissances ;

- Développement d’actions éducatives intégrées.

Fille de son temps, l’histoire sera présente dans les lendemains de la mondialisation ; ainsi doit-il en être de la francophonie. Serait-il temps de mettre de l’avant un grand projet de faire l’histoire des Français?

Notre français aussi à une histoire

Notre français aussi à une histoire

par Claude Poirier

Directeur du Trésor de la langue française à

l’Université Laval

Jusqu’à récemment, les manuels d’histoire du français ne s’intéressaient qu’à la variété parisienne. Les travaux d’une nouvelle génération de chercheurs, depuis les années 1980, ont attiré l’attention sur la diversité du français dans le monde et ont forcé l’ajout de chapitres sur les autres variétés de la francophonie. Au vu des nouvelles données que ces travaux apportent, il faudrait écrire l’histoire du français dans son usage réel, en prenant en compte toutes ses manifestations historiques et géographiques. Cette approche permettrait de mieux comprendre le processus d’échanges et de tensions entre les usages populaires et les usages savants qui ont façonné cette langue.

Dans cette perspective, les français d’Amérique du Nord prennent une importance considérable. Leur étude fournit des données précieuses sur la façon dont la langue était parlée concrètement dans les provinces de France aux 17e et 18e siècles et sur l’interaction entre Paris et les régions. Encore de nos jours, ces français sont des laboratoires vivants : nos façons de parler témoignent du passé de la langue en France et d’une expérience humaine originale sur un continent nouveau.

Le numéro de décembre de la Revue Cap-aux-Diamants met l’accent sur le français québécois, qui est la variété américaine la mieux documentée et la plus étudiée. Les articles ont été écrits par des membres et des collaborateurs de l’équipe du Trésor de la langue française au Québec. On n’a jusqu’ici évoqué l’histoire du français québécois que de façon indirecte, à travers des évènements qui ont marqué le destin du Québec. Pour les auteurs de ce numéro, ce sont les faits linguistiques qui occupent la première place. Leur étude peut conduire à une interprétation nouvelle des évènements eux-mêmes.

Ces textes, qui s’éclairent les uns les autres, ne sont encore que des fragments d’une histoire qu’il est urgent d’écrire en entier. En offrant ces quelques articles au public, l’équipe du TLFQ l’invite à l’appuyer pour que paraisse enfin l’édition complète du Dictionnaire du français québécois (voir l’annonce dans la revue). Reconnaître que le français des Québécois a une histoire, c’est du même coup prendre acte qu’une culture francophone distincte s’est construite ici depuis l’exploration des rives du Saint-Laurent par les navigateurs du 16e siècle et la fondation de Québec en 1608.

Le numéro de décembre est actuellement en kiosque.

Pour plus d’information : http://www.capauxdiamants.org