Bulletin n°22, octobre 2007

Avis d’intention de classement du site de l’Habitation-de-Champlain

Avis d’intention de classement du site de l’Habitation-de-Champlain

|

Arrondissement historique de QuébecCrédit photo : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Pierre Lahoud, 2004

|

Dans un communiqué du 6 juillet 2007, la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Christine St-Pierre, a fait connaître son intention de classer le site historique et archéologique de l’Habitation-de-Champlain. Le site, dont le périmètre englobe la place Royale, l’église Notre-Dame-des-Victoires et une partie des terrains bordant les rues Saint-Pierre, Sous-le-Fort et Notre-Dame, était déjà fréquenté par les Amérindiens depuis 2000 ans. Il porte les traces tangibles de la fondation de Québec par l’explorateur Samuel de Champlain le 3 juillet 1608, mais aussi de la naissance de la Nouvelle-France et de l’Amérique française.

Dans les semaines qui suivent son arrivée, à partir de plans qu’il a lui-même tracés, Champlain fait construire une habitation en bois, entourée de fossés et d’une palissade, qui sert de logis, de magasin et de fortin. À partir de 1624, une seconde habitation, en pierre cette fois, remplace la première. Champlain y réside jusqu’en 1633 alors qu’il s’installe au château Saint-Louis. Dès lors, l’habitation sert de magasin à la Compagnie des Cent-Associés (1633-1645) et à la Communauté des Habitants (1645-1663) pour ensuite devenir magasin du Roi (1663-1682), avant d’être détruite par un incendie en 1682. À compter de 1687, l’église Notre-Dame-des-Victoires est construite en partie sur ses vestiges.

Au cours des années, ce site a fait l’objet de nombreuses recherches historiques et archéologiques qui ont contribué à constituer une des plus prestigieuses collections d’artéfacts en Amérique du Nord.

Maintenant que les personnes et les groupes intéressés ont eu la possibilité de faire entendre leurs commentaires sur cet avis d’intention de classement à la Commission des biens culturels, la ministre bénéficie d’un délai d’un an pour inscrire le site historique et archéologique de l’Habitation-de-Champlain au Registre des biens culturels du Québec.

Les lecteurs intéressés peuvent obtenir de l’information additionnelle en effectuant une recherche, dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ), sous « Site historique et archéologique de l’Habitation-de-Champlain, Informations complémentaires ».

Source : Site Internet du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, plus particulièrement le communiqué du 6 juillet 2007 ayant pour titre : « À l’aube du 400e anniversaire de la fondation de Québec, la ministre St-Pierre annonce son intention de classer le site historique et archéologique de l’Habitation-de-Champlain ».

Pleins feux sur le patrimoine culturel!

Pleins feux sur le patrimoine culturel!

En quelle année a été construite la grange Adolphe-Gagnon? Combien de moulins à vent sont protégés en vertu de la Loi sur les biens culturels? Les œuvres d’art de l’église de Saint-Romuald sont-elles classées? Vous trouverez réponse à toutes ces questions – et bien plus encore – en consultant le Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Conçu à partir d’une base de données du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, le Répertoire diffuse un contenu riche et varié sur le patrimoine de toutes les régions du Québec. Il présente, sous forme de fiches qui comprennent plusieurs onglets :

- les biens classés et reconnus depuis 1922 figurant au Registre des biens culturels (œuvres d’art, biens historiques, biens archéologiques, monuments historiques, sites historiques et sites archéologiques),

- les arrondissements historiques et les arrondissements naturels décrétés par le gouvernement du Québec,

- les monuments historiques et les sites du patrimoine protégés par les municipalités depuis 1986 et

- les plaques commémoratives apposées par le gouvernement québécois ou d’autres intervenants.

Il contient également :

- des milliers de photographies récentes, incluant des photographies aériennes,

- de l’iconographie ancienne,

- des plans,

- des centaines de textes explicatifs (énoncés d’importance et synthèses historiques) présentant les immeubles protégés,

- la fiche de milliers d’immeubles situés dans des secteurs protégés et

- des biens mobiliers et immobiliers inventoriés.

Un système hiérarchique

|

Crédit photo : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine |

Le Répertoire présente les biens de façon relationnelle hiérarchique. Cette conception permet de visualiser toutes les associations inhérentes à la Loi sur les biens culturels. Par exemple, un arrondissement historique peut inclure un site historique qui comprend des monuments historiques qui pourraient abriter des biens mobiliers et une plaque commémorative. Chacun de ces biens peut ainsi faire l’objet d’une fiche descriptive complète. Les biens associés sont présentés dans l’onglet Informations complémentaires.

Dans le Répertoire, il est possible de rechercher tous les immeubles associés à un usage particulier (par exemple moulin à farine, gare, banque, etc.) en précisant la recherche par Informations historiques à partir de la page d’accueil.

Les prochaines phases du développement technologique prévoient la diffusion de données relatives aux personnages, aux événements et aux organismes associés à un bien. De plus, une réflexion a été amorcée quant à la façon d’intégrer de l’information qualitative sur le patrimoine immatériel québécois.

Place aux biens mobiliers

Dans un premier temps, le Ministère a documenté les immeubles inscrits au Répertoire. Les 50 000 biens mobiliers protégés en vertu de la Loi ne seront pas laissés pour compte. Un premier chantier a été entrepris à l’été 2007, en collaboration avec la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec. À ce jour, le Répertoire présente près de 20 % des 3 660 ouvrages que contient la collection Pierre-Joseph-Olivier-Chauveau, classée bien historique en 2003. Pour chaque document de la collection, on dispose maintenant d’une fiche, de photographies et d’information de nature didactique disponible en ligne. Un projet semblable sera amorcé en 2008, en collaboration avec l’Université de Montréal, pour les 3 250 imprimés de la collection Louis-François-Georges-Baby, classée bien historique en 2007.

L’invitation est lancée!

De nouvelles données sont déposées dans le Répertoire chaque semaine. Consultez-le régulièrement! Vous y découvrirez également des explications à propos de la Loi sur les biens culturels et du Répertoire canadien des lieux patrimoniaux.

Des suggestions?

Consultez les fiches (recherche dans les champs Nom du bien ou Mot-clé)

- de l’arrondissement historique de Québec,

- du site historique de la Maison-John-Wilson-McConnell,

- de l’ancien palais de justice de Kamouraska,

- du noyau institutionnel de Saint-Pierre-de-Véronne,

- de la maison Fairview et

- de la collection Pierre-Joseph-Olivier-Chauveau.

La création de cet important répertoire est rendue possible grâce à la participation du Québec à l’Initiative des endroits historiques lancée par le gouvernement du Canada en 1999, qui vise notamment à constituer un répertoire canadien de tous les lieux patrimoniaux protégés. La contribution financière du gouvernement fédéral a entre autres permis au Ministère de mettre à niveau l’information sur les biens protégés en vertu de la Loi sur les biens culturels ainsi que ses systèmes informatiques de gestion et de diffusion du patrimoine.

Source : Direction du patrimoine, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.

D’Iberville, mort et vif (1706-2006)

D’Iberville, mort et vif

(1706-2006)

Bernard Andrès, UQAM et Société des Dix

Des activités de commémoration

Partagés entre deux métropoles au terme de la guerre de Sept ans, les Canadiens se sont retrouvés tributaires de deux mémoires et de deux appareils archivistiques. Après la France et l’Angleterre, premiers dépositaires des archives canadiennes, la colonie laurentienne s’est dotée de ses propres institutions (Archives nationales du Canada puis du Québec). Mais, dans certains cas, l’Espagne recèle aussi des fonds concernant le Canada. C’est le cas de Pierre Le Moyne d’Iberville dont la mort à La Havane, en 1706, a laissé des traces de Cuba jusqu’à Séville (où son patronyme s’est retrouvé hispanisé sous la forme de « Don Pedro Berbila, capitán frances »). Durant l’année du tricentenaire de sa disparition, j’ai eu l’occasion d’interroger la façon dont s’est construite la mémoire de ce héros de la Nouvelle-France et comment les commémorations récentes ont ravivé et exploité la figure de ce personnage historique. Je livre ici un résumé de ces réflexions, mais aussi un témoignage sur l’une des commémorations à laquelle j’ai été lié de près1. Il s’agissait d’organiser un événement à La Havane sur le tricentenaire de la mort du héros canadien. Avec une équipe de l’UQAM issue du Groupe José Marti d’études et de recherches sur Cuba, nous avons élaboré un programme, en collaboration avec le Bureau de l’Historien de La Havane et nos collègues de l’Institut pédagogique José Varona. Ces derniers ont en effet fondé récemment une Chaire d’études québécoises « Pierre Le Moyne d’Iberville » liée à notre groupe par un protocole inter-universitaire2. Début juillet 2006, un colloque sur d’Iberville et sur la coopération Québec-Cuba eut ainsi lieu à La Havane : « Tras las huellas de Iberville/Sur les traces d’Iberville », parallèlement à divers événements culturels dont un festival de films québécois, un récital du chanteur Richard Desjardins et diverses expositions qui prirent place dans la Vieille Havane.

L’exposition « Pierre Le Moyne d’Iberville (1661-1706). Le Rêve d’une Amérique Française »

L’une d’entre elles dura jusqu’à la fin août. Elle se tint à la Casa Victor Hugo, demeure historique du XVIIIe siècle remise en état par le Bureau de l’Historien, sous la houlette de Eusebio Leal Spengler, maître d’œuvre de la restauration de cette ville du patrimoine mondial de l’Unesco. Cette exposition intitulée « Pierre Le Moyne d’Iberville (1661-1706). Le Rêve d’une Amérique Française »3 présentait des fac-similés de peintures et de cartes obtenus grâce au Musée Stewart de Montréal (dont le directeur, Guy Vadeboncoeur, donna également une conférence lors du colloque). On comptait également dans cette exposition des documents textuels concernant d’Iberville; ils provenaient du Québec, mais aussi des Archives d’Aix-en-Provence (Centre des Archives d’Outre-mer) et de Séville (Archivo General de Indias). C’est assez dire la variété des lieux de mémoire qui furent convoqués pour honorer celle du « Cid canadien ». Ajoutons pour finir que cette exposition fut de nouveau présentée à Montréal en décembre de la même année au Musée Ramezay, autre lieu patrimonial remontant à la Nouvelle-France.

Des appropriations et « détournements mémoriels »

Cette commémoration du tricentenaire de Pierre Le Moyne d’Iberville à Cuba ne pouvait se dérouler sans une visite au pied de la statue du héros canadien, trônant à l’entrée de la Baie de La Havane, près de la Fortaleza de la Punta4. C’est là qu’un hommage floral fut rendu, le 9 juillet, sept ans après l’inauguration de ladite statue qui avait été offerte à La Havane par le gouvernement québécois, représenté par Jean-Paul L’Allier, alors maire de Québec5. Assistaient à l’hommage de 2006, outre les participants du colloque et des activités culturelles connexes, des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) québécoises, de la Société historique de Longueuil, mais aussi de l’Ambassade du Canada. Tous et chacun s’attachaient à revendiquer la mémoire de d’Iberville, qui au nom du Québec, qui au nom du Canada, drapeaux fleurdelysés et unifoliés (se) battant au vent6. C’est que le personnage, « ancêtre des Patriotes canadiens », peut être aussi bien revendiqué par les indépendantistes, au nom de ses exploits contre l’Angleterre que par les fédéralistes qui y voient l’ancêtre des échanges diplomatiques avec Cuba, mais aussi un symbole de la Marine canadienne ( !)7. Ironie du sort, en effet : le nom de celui qui a si longtemps bataillé contre la marine anglaise finit par désigner deux navires canadiens dont le destroyer de la Réserve navale baptisé « NCSM d’Iberville » (« Navire au Service de sa Majesté »). D’Iberville réfère aussi à un canton de la Côte-Nord du Saint-Laurent et à une « Zone d’exploitation contrôlée » de la région, près de Longue-Rive. Outre le plus haut sommet de la province, à la frontière avec le Labrador8, d’Iberville désigne aussi une ville de Montérégie, au sud de Montréal (Iberville, lieu et un nœud de mémoire, avec son Chemin des Patriotes, mais aussi son Manoir Christie). Le toponyme d’Iberville désigne aussi la circonscription électorale sise entre les rivières Yamaska et Richelieu (dont la vallée reste un haut lieu des Rébellions de 1837-1838).

Naissance d’un mythe fondateur

Autre ironie du sort, pour revenir à Cuba : la plaque commémorative et le portrait de d’Iberville sis au Palais des Capitaines (actuellement Musée de La Havane) sont nichés dans une pièce dont le mur extérieur est flanqué de deux vieux canons anglais. Ceux-ci remontent à l’invasion britannique de La Havane, en 1762 (au lendemain de la Conquête du Canada) : où qu’on le retrouve, d’Iberville est cerné par Albion. Reste qu’on ignore encore le sort de sa dépouille, après la destruction de l’église paroissiale de San Cristóbal, son lieu d’inhumation. Le temple ne fut jamais reconstruit et rien n’indique une quelconque translation des os, même si de pieux mensonges circulent à cet effet. Ses cendres auraient-elles été conservées sous l’actuelle cathédrale de la Inmaculada Concepción, ou au Palais des Capitaines? Peu probable, affirme le plus sérieux de ses biographes, Guy Frégault9. La seule chose d’assurée c’est que d’Iberville et les siens ont donné l’essor à une forme de mythe fondateur au tournant du XVIIIe siècle, celui de l’Amérique française. Je m’attache ailleurs à suivre les traces de cette configuration symbolique, des guerres intercoloniales de la Nouvelle-France jusqu’à nos jours10. De Jean Talon au quatre centième anniversaire de la ville de Québec, une certaine idée de la France en Amérique a hanté les esprits et les cœurs. Pierre Le Moyne d’Iberville a non seulement caressé cette utopie dans les mémoires qu’il adressait à Versailles, mais encore s’est-il efforcé de la concrétiser dans ses luttes incessantes sur terre comme sur mer.

Nouvel essor et nouveaux défis pour le mythe « d’Iberville »

Personnage haut en couleur, l’homme a eu ses détracteurs, comme, encore récemment, ses plus ardents défenseurs11. Après lui, l’Amérique française survivra largement à la Conquête anglaise. L’idée prendra même son essor après la Cession et se développera sur un mode compensatoire jusqu’à la période contemporaine. Au XIXe siècle, l’impasse des premiers débats parlementaires et l’issue tragique des rébellions renforceront d’abord le sentiment national canadien-français, en le canalisant vers des stratégies mémorielles compensatoires. Après une période plus statique de repli et de résistance, le mythe se mue en un scénario de reconquête que déclineront successivement Rameau de Saint-Pierre, le curé Labelle, Louis Riel, Arthur Buies ou Edmond de Nevers. Alors que Jules-Paul Tardivel concevra en 1895 une anticipation narrative sur l’indépendance d’un Québec théocratique en 1945, Jean-Charles Harvey relancera dans les années 1920-1930 le mythe de la mission civilisatrice de l’Amérique du Nord face à la décadence de l’Ancien Monde. Ces visions quelque peu datées (sinon passéistes) de l’Amérique française, font place aujourd’hui à de nouveaux chantiers intellectuels qui interrogent précisément la construction du mythe en lui donnant, par là même, un nouvel essor et de nouveaux défis. Mode symbolique d’appréhension du réel, le mythe permet à une collectivité de justifier son parcours en lui imputant une origine et une destination (voire une destinée). Les collectivités francophones des Amériques doivent aujourd’hui composer avec l’élément anglo-saxon, mais aussi (surtout?) avec les collectivités autochtones et latino-américaines des deux hémisphères. C’est ce qu’avait bien compris le visionnaire Pierre Le Moyne d’Iberville, qui, avec ses miliciens canadiens et ses alliés amérindiens, parcourut du nord au sud tous ces lieux dont se souviennent (et que se disputent parfois) Québécois, Canadiens, Cubains et Espagnols. Né à Montréal (Ville-Marie) et mort à Cuba : d’Iberville toujours vif dans nos mémoires.

sur la Plaza de la Fortaleza de la Punta,

La Havane, Cuba

Pierre Le Moyne d’Iberville

Montreal 1661-La Habana 1706

Pierre Le Moyne d’Iberville, celebre héroe militar

de La Nueva Francia, Almirante de la

Armada de Luis XIV, muere el 9 de julio de

1706, sobre su navío Le Juste, anclado en el

puerto de La Habana.

Pierre Le Moyne d’Iberville, célèbre héros

militaire de La Nouvelle-France, amiral de la

flotte de Louis XIV, meurt le 9 juillet 1706, sur

son vaisseau Le Juste, ancré dans le port de La

Havane.

Inaugurado el 14 de noviembre de 1999, este

monumento ha sido ofrecido a La Habana por

el Gobierno de Quebec.

Inauguré le 14 novembre 1999, ce monument a

été offert à La Havane par le Gouvernement

du Québec.

Québec

1 – . La présente contribution à Mémoires vives résume à grands traits deux études ainsi qu’une conférence donnée au Musée Ramezay de Montréal, le 2 décembre 2006, à l’occasion de la reprise de l’exposition sur Pierre Le Moyne d’Iberville, dont il sera bientôt question.[Retour au texte]

2 – . Voir le site <http://martidiberville.uqam.ca>.[Retour au texte]

3 – . « Pierre Le Moyne d’Iberville (1661-1706). Le Rêve d’une Amérique Française ». Commissaires : Bernard Andrès et Patricia Willemin, avec la collaboration de Isbel Alba Duarte et du personnel de la Casa Victor Hugo.[Retour au texte]

4 – . Voir l’illustration à la fin de cet article.[Retour au texte]

5 – . On doit à l’artiste Elzéar Soucy (1923) l’original de ce bronze qui orne actuellement la façade du Parlement québécois et dont une autre réplique se trouve à Mobile, en Alabama. Une plaque commémorative évoquant la fondation de Mobile par d’Iberville se trouve actuellement au Palais des capitaines généraux de La Havane; elle y fut apposée en 1937 par la Commission France-Amérique. Que dire enfin des innombrables toponymes d’Iberville en Louisiane? [Retour au texte]

6 – . La France, par contre, ne se manifesta pas lors de l’événement d’Iberville à La Havane.[Retour au texte]

7 – . J’analyse ces jeux de « détournements mémoriels » dans mon article « Pierre Le Moyne d’Iberville (1706-2006) : trois siècles à hue et à dia », Cahiers des Dix, Québec, no 60, 2006, p. 79-101.[Retour au texte]

8 – . Le mont d’Iberville se situe à la latitude Nord 58° 53′ 00″ et la longitude Ouest 63° 43′ 00″.[Retour au texte]

9 – . Guy Frégault, Iberville le conquérant [1944], Montréal, Guérin, 1996, p. 406-408. Pour une version plus romanesque du destin de ce héros, voir Bernard Andrès, Fidel, d’Iberville et les autres, Québec Amérique, 2007.[Retour au texte]

10 – . Bernard Andrès, « D’Iberville et le mythe d’une Amérique française », in Gérard Bouchard et Bernard Andrès, Mythes et sociétés des Amériques, Montréal, Québec Amérique, 2007 (sous presse).[Retour au texte]

11 – . Claude Marc Bourget, « Lumières et réactions sur Le Moyne d’Iberville », Montréal, Égards, no XI, printemps 2006, p. 65-91, et no XII, été 2006, p. 71-100. [Retour au texte]

Contrecœur rappelle son jumelage avec Saint-Chef dans sa toponymie

Contrecœur rappelle son jumelage

avec Saint-Chef dans sa toponymie

|

Une vue de Saint-Chef en DauphinéCrédit : Développement touristique de Saint-Chef, Maison du patrimoine |

La Ville de Contrecœur, lors de son tricentenaire en 1972, est jumelée à Saint-Chef, commune du Dauphiné. Elle regroupe notamment le quartier de Vignieu, le lieu d’origine d’Antoine Pécaudy de Contrecœur (1596-1688), lieutenant au régiment de Carignan. Le 29 octobre 1672, l’intendant Jean Talon lui concède une seigneurie sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le manoir de la seigneurie de Contrecoeur se trouvait en face de l’île, antérieurement dénommée sous le nom « Île aux Bœufs ». Au milieu du XIXe siècle, le toponyme « Île Saint-Chef » apparaît sur la carte de l’arpenteur Weilbrenner.

Jacques Fortin

Agent de recherche

Commission de toponymie du Québec

Courriel : jacques.fortin@toponymie.gouv.qc.ca

Longueuil fête son 350e anniversaire

Longueuil fête son 350e anniversaire

|

Michel Pratt, président de la Société historique et culturelle du Marigot, responsable de ce projet toponymique, Claude Gladu, maire de Longueuil, Jacques Fortin, responsable du dossier à la Commission de toponymie, Danielle Turcotte, directrice et secrétaire à la Commission de toponymie, René Côté, commissaire à la Commission de toponymie et Charles Le MoyneCrédit : Ville de Longueuil |

L’année 2007 marque le 350e anniversaire de la fondation de Longueuil. La Ville souhaite ainsi rappeler à la mémoire des Longueuillois la présence de la baronnie de Longueuil. Initialement, le territoire où se situe la baronnie avait été concédé comme arrière-fief le 24 septembre 1657 par Jean Lauson à Charles Le Moyne de Longueuil. L’arrière-fief dépendait alors de la seigneurie de La Citière. Puis, le 10 juillet 1676, celui-ci est détaché de la seigneurie et il est intégré à la nouvelle seigneurie de Longueuil qui regroupe aussi l’île Sainte-Hélène, l’île Ronde (intégrée à l’actuelle île Sainte-Hélène) et les îles environnantes, incluant l’île Verte aujourd’hui désignée Îlot de la Baronnie. Le 26 janvier 1700, Charles Le Moyne de Longueuil obtient que sa seigneurie soit reconnue comme baronnie.

La cérémonie de la remise du certificat de désignation toponymique de Longueuil comme baronnie s’est déroulée à l’église de Saint-Hubert, dans l’arrondissement du même nom, à Longueuil. Longueuil constitue l’une des deux baronnies qui ont existé sur le territoire de la Nouvelle-France, la première, nommée Baronnie de Portneuf, ayant été érigée à partir de la seigneurie du même nom, en mars 1681.

Jacques Fortin

Agent de recherche

Commission de toponymie du Québec

Courriel : jacques.fortin@toponymie.gouv.qc.ca

Inauguration d’un monument en l’honneur de Pierre Dugua de Mons à Québec

Inauguration d’un monument en l’honneur de

Pierre Dugua de Mons à Québec

L’événement du 3 juillet 2007

|

Plaque Pierre Dugua de MonsCrédit |

Le 3 juillet 2007, à l’occasion du 399e anniversaire de la ville de Québec, monsieur Jacques Gourde, député fédéral de Lotbinière-Chutes-de-la-Chaudière et madame Andrée P. Boucher, alors mairesse de Québec1, ont procédé, en présence d’une délégation de la ville de Royan dirigée par monsieur François Chabaneau, maire adjoint, et du président de la Société historique de Québec, monsieur Roger Vallières, à l’inauguration du buste de Pierre Dugua de Mons, lieutenant général du roi Henri IV et cofondateur de Québec.

À la veille des célébrations du 400e anniversaire de sa fondation, la Ville de Québec rend ainsi hommage et justice au sieur de Mons en soulignant son importante contribution à l’implantation de la France en Amérique et à la fondation de Québec. Car, en donnant à Champlain le mandat, les pouvoirs et les fonds nécessaires pour venir fonder l’établissement de Québec, Dugua de Mons le met en selle pour réaliser l’œuvre de colonisation qui méritera à Champlain le titre de Père de la Nouvelle-France.

Dans son allocution, la mairesse de Québec a rappelé qu’en 1898, la Ville de Québec a érigé un monument à Samuel de Champlain. « En vue de son 400e anniversaire, la Ville tenait à élever un monument en l’honneur de Pierre Dugua de Mons, cet autre important personnage de l’histoire de Québec, trop longtemps oublié, sur l’emplacement nommé ” Mont du Gas ” par Champlain lui-même, dans un de ses récits de voyage publié en 1613. Les cofondateurs de Québec auront ainsi sur ce promontoire, à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, la place qui leur revient ».

Pour sa part, le député Gourde s’est dit « heureux de rappeler que Pierre Dugua de Mons a joué un rôle considérable dans l’établissement d’une présence française permanente en Amérique du Nord, et plus particulièrement à Québec ».

Quelques notes biographiques sur le sieur de Mons

Pierre Dugua, écuyer, sieur de Mons, est né au château familial à Royan vers 1558. Ce gentilhomme calviniste guerroiera en Normandie avec Henri de Navarre contre les catholiques. Devenu Henri IV, le roi lui décerne une petite pension et le nomme gentilhomme de sa chambre. Après s’être marié avec une Saintongeaise catholique, Pierre Dugua vend ses biens pour se consacrer à son projet d’établir une colonie française en Amérique. Il propose au roi un Plan de colonisation en sept points. Henri IV lui accorde le mandat de fonder une première colonie de peuplement en Amérique du Nord et lui donne le titre de lieutenant-général en Acadie et en Nouvelle-France et de vice-amiral. En contrepartie, le sieur de Mons doit s’engager à créer, à ses frais, une colonie stable. Pour l’aider dans une entreprise aussi risquée et coûteuse, le roi accorde à Dugua le monopole du commerce des fourrures dans le territoire qui lui est concédé.

En 1604, Dugua de Mons vient en Acadie, en compagnie de Samuel de Champlain à titre de cartographe et explorateur, et y fonde la colonie de l’île Sainte-Croix (Maine). Après un hiver désastreux, il transplante son établissement à Port-Royal (Annapolis Royal, N.-É.), en 1605. Mais, en 1607, la révocation du monopole oblige Dugua de Mons à fermer Port-Royal.

Avec l’encouragement de son jeune collaborateur, Champlain, Dugua de Mons demande et obtient, le 7 janvier 1608, un nouveau monopole d’une année pour financer son œuvre de colonisateur dans la vallée du Saint-Laurent. Le sieur de Mons demeure en France pour relancer et défendre son projet de colonie. Dès le printemps de 1608, de Mons forme une nouvelle compagnie commerciale, affrète deux navires, dont le Don-de-Dieu qu’il remplit de provisions pour une année, d’armes et des matériaux nécessaires à la construction d’une habitation fortifiée. Il recrute lui-même les 27 premiers colons-artisans, il assure leur rémunération et celle de Champlain. Dugua désigne ce dernier comme son lieutenant avec les pouvoirs exécutifs voulus et lui donne les moyens financiers nécessaires à l’établissement de la colonie. Champlain fonde sur ordre et avec les fonds du sieur de Mons une nouvelle habitation à Québec le 3 juillet 1608. Dugua de Mons assurera la subsistance de Québec de 1608 à 1613, et il sera associé aux différentes compagnies qui suivront. Sur une carte de Québec, datée de 1613, Samuel de Champlain donna au promontoire, où se déroula la cérémonie de commémoration, le nom de « Mont du Gas » en hommage à Pierre Dugua de Mons, vice-amiral et lieutenant général d’Henri IV pour l’Acadie et la Nouvelle-France.

En 1610, l’assassinat d’Henri IV lui fait perdre son protecteur. Devant une Cour de France de plus en plus hostile aux protestants, le sieur de Mons décide, en plein accord avec Champlain, de rechercher un nouveau lieutenant général haut placé pour sauver la colonie de Québec. C’est finalement en 1612 qu’Henri de Condé est nommé vice-roi, titre qui convient mieux au premier prince du sang, héritier du trône après le jeune roi Louis XIII. Condé conserve Champlain comme lieutenant à Québec. De son côté, de Mons reste associé de la nouvelle compagnie à laquelle il vend son habitation de Québec.

De Mons meurt oublié dans son château d’Ardenne en 1628, à Fléac-sur-Seugne, près de Pons (Charente-Maritime) où il est enterré sous un if, car les protestants n’ont pas le droit de se faire enterrer dans le cimetière catholique de la paroisse.

Le monument

|

Buste Pierre Dugua de MonsCrédit |

Ce projet de commémoration a été réalisé en partenariat avec Parcs Canada, la Commission des champs de bataille nationaux, la Ville de Québec et la Société historique de Québec qui en a inspiré la mise en place.

Le buste, offert par Parcs Canada à la Ville de Québec, est une copie identique du buste de Pierre Dugua de Mons qui se trouve au lieu historique national du Canada de Fort-Anne, à Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse. Il est l’œuvre du sculpteur Hamilton MacCarthy réalisé à l’occasion du tricentenaire de la fondation de Port-Royal par Pierre Dugua de Mons. Il est intéressant de savoir que Hamilton MacCarthy (1846-1939) est aussi l’auteur du monument de Champlain à Ottawa et du monument de la guerre des Boers près de la porte Saint-Louis à Québec. Le buste du sieur de Mons a été fondu par l’Atelier du bronze d’Inverness. Le monument est installé sur la terrasse Saint-Denis, en contrebas du glacis de la Citadelle, propriété de la Commission des champs de bataille nationaux. Ce lieu sera officiellement renommé « terrasse Pierre-Dugua-de Mons ». L’aménagement et la conception du socle sont de l’architecte Jean Jobin. La coordination du projet a été assumée par le Service de la culture de la Ville de Québec.

Marc Beaudoin

Trésorier

Responsable de la région du Nord du Québec

Comité éditorial du magazine Histoire Québec

Fédération des sociétés d’histoire du Québec

http://www.histoirequebec.qc.ca/

1 – Madame Boucher est décédée le 24 août 2007. [Retour au texte]

Crédit : Marc Beaudoin

Crédit : Collection Comité Pierre Dugua de Mons

Évoquer la Nouvelle-France : Les Fêtes de la Nouvelle-France et l’animation du Vieux-Québec (1997-2007)

Évoquer la Nouvelle-France :

Les Fêtes de la Nouvelle-France et l’animation du Vieux-Québec (1997-2007)

Cet article s’intéresse à un événement festif chargé d’animer les rues du Vieux-Québec une fois l’an (au mois d’août) depuis 1997 : les Fêtes de la Nouvelle-France1. Il en présente d’abord la genèse. Puis il examine l’événement en tant que tel, dans ses dimensions économiques et programmatiques.

Créées en 1997 (et encore actives en 2007), les FNF connurent une progression rapide. Dotées d’un budget initial de 500 000 dollars, elles disposèrent rapidement d’une somme de plus de 2 millions $ et elles accueillirent un nombre sans cesse croissant de festivaliers2. Parties de peu, elles parvinrent ainsi à mériter une place significative au sein du calendrier culturel proposé par la Ville de Québec et, tout spécialement, des événements spéciaux orientés sur l’animation.

En succédant aux Médiévales de Québec, ces grandes « fêtes historiques et culturelles » tenues au cours des étés 1993 et 1995 et écartées pour des raisons de « mauvaise gestion interne », les Fêtes de la Nouvelle-France ont hérité d’un mandat clair : animer le Vieux-Québec tout en proposant un événement rentable sur le plan financier et relativement autonome à l’égard des deniers publics. De cet héritage, elles ont puisé leurs principes directeurs : un événement financé sur la base de l’économie touristique et une caractéristique d’animation non étrangère du tout au « pouvoir d’évocation » de Place-Royale, « berceau de l’Amérique française ». C’est à travers l’ensemble de cette séquence que nous aborderons les FNF au cours des pages qui suivent.

Une impulsion à l’animation du Vieux-Québec : les Médiévales de Québec

Au cours des étés 1993 et 1995, Québec accueille un événement appelé à marquer, de façon tangible, l’animation du Vieux-Québec : les « Médiévales de Québec ». Créées à l’instigation de Rémy d’Anjou, personnalité médiatique bien connue du milieu local qui s’est inspirée des expériences européennes en la matière, les Médiévales parviennent à obtenir le soutien financier et technique d’importants subventionneurs publics : la Ville de Québec, de même que les gouvernements provincial et fédéral. Elles décochent, en outre, une part significative de commandites en provenance du secteur privé. Sur le plan administratif, les Médiévales de Québec sont placées sous la responsabilité de la Corporation Québec, cité médiévale, un organisme sans but lucratif dirigé par l’avocat Pierre Gaudreau. Leur gestion est confiée à l’entreprise privée (à but lucratif) Gestion Trois fois plus, dont Rémy d’Anjou est le dirigeant. Dans l’ensemble, les Médiévales de Québec cherchent à célébrer la mémoire d’une époque historique lointaine : le Moyen-Âge. Pour ce faire, elles prennent d’assaut les rues du Vieux-Québec en proposant au public une panoplie d’activités qui s’appuient à la fois sur la reconstitution et sur l’évocation historiques. Résolument rangées à l’enseigne de l’imaginaire (Rocher, 1997 : 190-191), les Médiévales s’inscrivent dans les « événements à caractère commémoratif [qui] font entrer le visiteur dans la dynamique même de la présentation, faisant de lui un acteur de la métaphore » (Grandmont, 1997 : 264).

Dans leur quête de reconstitution et d’évocation historiques, les Médiévales font appel à un élément fort significatif : le « cadre » et le « décor naturel » du Vieux-Québec. Ainsi tirent-elles profit du « pouvoir d’évocation » de l’imagerie populaire qui associe Québec à la ville fortifiée d’Amérique du Nord (imagerie, du reste, en partie responsable de l’inscription de Québec sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1985). Le journaliste Louis-Guy Lemieux l’illustre bien : « L’idée [de tenir des fêtes médiévales à Québec] est emballante. Culturellement et touristiquement. Si Cartier et Champlain furent tout sauf des hommes du Moyen-Âge, il reste que la ville de Québec avec son décor naturel, ses fortifications, son cachet européen et le tempérament latin de ses habitants est l’endroit idéal pour faire revivre l’amour courtois, la chanson de geste et l’esprit chevaleresque » (Lemieux, 14 février 1992 : B13). En dépit de leur popularité auprès de la population locale et régionale, tout autant que touristique — l’événement attire près d’un demi-million de festivaliers en 1995 —, les Médiévales de Québec connaissent des difficultés financières dès leur implantation. Ainsi, tout au cours de leur brève histoire, elles accumulent un déficit financier. Attribué à une gestion interne inefficace, de même qu’à une quête de financement sans cesse à reprendre (André Ségal, cité dans Fleury, 1995 : A3), ce déficit financier insup la Ville de Québec, en 1996, à ne plus autoriser la tenue des Médiévales sur son territoire3. Une page de l’histoire du Vieux-Québec est tournée, mais son animation, elle, est loin d’être terminée.

Pour un Vieux-Québec animé… et rentable : vers la création des Fêtes de la Nouvelle-France

|

Donner un sens à la fêteCrédit photo : Fêtes de la Nouvelle-France SAQ – Xaviez Dachez |

Au début de l’année 1996, l’administration municipale de Québec entreprend de substituer aux Médiévales un nouvel événement d’animation. Le défi paraît de taille puisque sur le plan de la participation populaire, les Médiévales tirent leur révérence fortes d’un grand succès d’estime. En septembre 1996, selon le souhait du maire Jean-Paul L’Allier, la Ville de Québec diffuse un appel d’offres destiné à sussupr la création d’une grande fête historique et culturelle devant prendre place au cours de la première quinzaine du mois d’août dans le Vieux-Québec. Dans un contexte politique d’« assainissement des finances publiques », la Ville recherche, en tout premier lieu, l’équilibre budgétaire et la rigueur administrative (Benjamin, 29 septembre 1996 : A1). Il appert que le Vieux-Québec devra être animé… et rentable. Le double héritage des Médiévales de Québec prend alors toute sa signification.

Au terme du processus d’appel d’offres, trois propositions retiennent l’attention de la Ville, qui choisit de donner son aval à la formule privilégiant l’organisation de « Fêtes de la Nouvelle-France ». L’idée séduit particulièrement l’administration municipale parce qu’elle permet d’introduire les célébrations à venir entourant le 400e anniversaire de la fondation de Québec. Mais, afin d’éviter un « échec financier » comparable à celui des Médiévales, l’organisation des FNF (confiée à la compagnie privée Gestev de 1997 à 2007) devra se soumettre sine qua non à une supervision stricte. Dans cette perspective, la Ville crée, à la fin de l’année 1996, la Corporation des Fêtes historiques de Québec. Consacrée exclusivement aux Fêtes de la Nouvelle-France, cette corporation constitue un intermédiaire entre la compagnie Gestev et la Ville de Québec, qui s’octroie de la sorte un moyen de contrôle direct sur la gestion des FNF. Une fois les questions techniques réglées, une première étape s’impose : financer la fête.

Financer la fête

En tant qu’événement culturel et historique à grand déploiement, les Fêtes de la Nouvelle-France requièrent un financement important. La Corporation des Fêtes historiques de Québec bénéficie, au départ, d’un soutien financier de la part des instances gouvernementales (provinciale, fédérale puis municipale, dans l’ordre décroissant). Dès l’année 1999, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) lui accorde un montant annuel qui avoisine les 110 000 dollars. En revanche, le soutien financier consenti aux FNF doit conférer à ces dernières une base leur permettant, par la suite, de diversifier leurs sources de revenus et, éventuellement, de prendre une distance significative par rapport au financement public. Dans cette perspective, l’organisation des Fêtes de la Nouvelle-France s’associe, dès sa création, au milieu de l’« économie touristique »4. En retour, parce que les commanditaires — dont la Société des Alcools du Québec (SAQ) représente à ce jour le plus important — réclament une forte visibilité, les FNF ne tardent pas à répartir leurs activités « historiques et culturelles » selon un principe de concentration : les incursions réalisées au Jardin des Gouverneurs, lors de la seconde édition de l’événement (1998), sont abandonnées dès 1999 au profit d’un déploiement plus local, centré davantage sur le secteur historique de la basse-ville, la Côte de la Montagne, le Parc Montmorency et, depuis 2002, la cour du Séminaire de Québec.

Le « pouvoir d’évocation » de Place-Royale au service de l’animation du Vieux-Québec

|

Donner un sens à la fêteCrédit photo : Fêtes de la Nouvelle-France SAQ – Xaviez Dachez |

Les Fêtes de la Nouvelle-France ont certes une responsabilité financière. Mais afin d’honorer l’esprit de l’appel d’offres qui les a vues naître, elles doivent aussi posséder une dimension « historique et culturelle ». Pour ce faire, leur programmation s’appuie sur de nombreuses activités, du théâtre aux « défilés des géants », en passant par de multiples animations de rue. À l’image des défuntes Médiévales de Québec, les FNF font d’abord appel à la reconstitution historique. Susceptible de revêtir plusieurs formes — d’un univers « authentiquement repensé », comme celui de la Batterie Royale, à certains aspects des costumes des comédiens et des bénévoles — cette reconstitution historique se réclame d’une information historique « crédible ». Mais si la programmation des FNF fait appel à la reconstitution historique, c’est bien pour que celle-ci pave la voie à l’évocation historique. Interprétation de la réalité reconstituée, l’évocation historique doit amener le comédien à faire entrer le festivalier dans la fête et, ainsi, à lui faire vivre l’objet patrimonial. Tout comme c’était le cas des Médiévales de Québec, la reconstitution et l’évocation historiques que proposent les Fêtes de la Nouvelle-France s’appuient sur le « décor naturel » du Vieux-Québec. Cette fois-ci, c’est du « pouvoir d’évocation » de Place-Royale qu’elles tirent profit. En quoi ce « pouvoir d’évocation » consiste-t-il exactement ?

Place-Royale doit le visage « français » que nous lui connaissons aujourd’hui à un chantier de reconstruction. Apparu à l’instigation de la Commission des monuments historiques au début des années 1960, ce chantier fut mené sous l’égide du ministère des Affaires culturelles et de ses experts. À travers de multiples interventions à caractère ponctuel impliquant tantôt des restaurations « stylistiques » (dites conformes à l’original français) et tantôt des reconstructions, l’État lui confia la responsabilité de témoigner du repositionnement du Québec face à l’ensemble de la francophonie nord-américaine (lequel s’observe, tout particulièrement, depuis le début des années 1960). À la toute fin des années 1970, un colloque organisé par le ministère des Affaires culturelles eut pour effet de réorienter certains aspects du chantier de reconstruction. Il incita notamment les intervenants à tenir compte de l’héritage des 19e et 20e siècles dans leur entreprise de restauration. Dans le sillage de ce colloque, le Québec commença à percevoir Place-Royale comme un « berceau de l’Amérique française », lui attribuant du coup la faculté d’évoquer l’histoire du régime français5.

Place-Royale n’accueille pas toutes les activités « historiques et culturelles » des Fêtes de la Nouvelle-France : le « cœur » de la place (soit la portion située au sud de la rue Notre-Dame) s’y transforme en « place du marché »6, alors que la rue Saint-Pierre abrite généralement des kiosques de généalogie et la Batterie Royale accueille des activités de reconstitution historique. Pourtant, le « pouvoir d’évocation » de Place-Royale paraît rayonner sur l’ensemble de la programmation des Fêtes ; c’est là que l’organisation affirme puiser sa crédibilité historique : « C’est la ville historique qui sert de prétexte à cette fête (…) Marquée doublement dans ses origines et dans sa période Nouvelle-France, la ville, dans sa continuité historique, se prête à un événement évocateur de cette période (…) Parce qu’elles évoluent sur le berceau même de la Nouvelle-France, les Fêtes [de la Nouvelle-France] ne peuvent être autrement que crédibles historiquement » (Corporation des Fêtes historiques de Québec, 2000 : 3, 5). C’est aussi le « pouvoir d’évocation » du « berceau de l’Amérique française » qui vivifie l’interaction entre le festivalier et le comédien et qui parvient à donner au premier l’impression qu’il vit momentanément dans une autre période historique : celle de la Nouvelle-France.

En prenant d’assaut les rues du Vieux-Québec une fois l’an, les Fêtes de la Nouvelle-France poursuivent des objectifs « historiques et culturels », auxquels s’ajoute une dimension économique. À bien y regarder, on s’aperçoit que Place-Royale occupe un rôle important dans l’animation qu’elles proposent. Si tel est le cas, c’est bien que le Québec a fait de Place-Royale un « berceau de l’Amérique française » et qu’il lui a conféré la faculté d’évoquer l’histoire du régime français. Un peu comme l’imagerie de la ville fortifiée d’Amérique du Nord qui, autrefois, reçut le mandat de soutenir la programmation des Médiévales de Québec…

Etienne Berthold

Pour en savoir un peu plus…

BENJAMIN, Guy (20 septembre 1996). « Peut-être deux fêtes médiévales à Québec l’an prochain ». Le Soleil, p. A1.

Berthold, Etienne (2007). Patrimoine et pédagogie. Une étude de cas des patrimonialisations de l’île d’Orléans et de Place-Royale (Québec) aux XIXe et XXe siècles. Thèse présentée pour l’obtention du grade de Philosophiae doctor, Institut national de la recherche scientifique, INRS Urbanisation, Culture et Société, 296 p.

Corporation des FÊtes historiques de QuÉbec (2000). Les Fêtes de la Nouvelle-France. Plan directeur, Québec, Corporation des Fêtes historiques de Québec, 8 p.

Fleury, Robert (10 septembre 1995). « Les Médiévales, un géant aux pieds d’argile. Le professeur Ségal souhaite plus d’organisation et surtout un meilleur financement ». Le Soleil, p. A3.

GERONIMI, Martine (2001). Imaginaires français en Amérique du Nord: géographie comparative des paysages patrimoniaux et touristiques du Vieux-Québec et du Vieux Carré à la Nouvelle Orléans. Thèse de doctorat, Université Laval, Département de géographie, 376 f.

Grandmont, Gérald (1997). « Le patrimoine ou la pédagogie de l’appropriation ». Dans Rocher, Marie-Claude et André Ségal, dir. Le traitement du patrimoine urbain. Tome I, Québec, Musée de la civilisation du Québec, 249-266.

LEBEL, Jean-Marie et Alain ROY (2000). Québec, 1900-2000. Le siècle d’une capitale. Sainte-Foy, Multimondes/CCNQ, 157 p.

LEMIEUX, Louis-Guy (14 février 1992). « Les Médiévales de Québec ». Le Soleil, p. B13.

Morisset, Lucie K. et Luc Noppen (Printemps 2003). « De la ville idéelle à la ville idéale: l’invention de la place royale à Québec ». Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 56, no 4, p. 453-479.

NOPPEN, Luc (1993). «Place-Royale, chantier de construction d’une identité nationale». Dans DIEUDONNÉ, Patrick, dir. Villes reconstruites : du dessin au destin. Paris, L’Harmattan, vol. II, p. 301-306.

Office du tourisme et des congrÈs de QuÉbec. 2003. Profil annuel, comportements et perceptions des clientèles touristiques de la région de Québec en 2003 et comparaison avec les résultats de 1999. Québec, Office du tourisme et des congrès de Québec, 30 p. En ligne. http://www.quebecregion.com/dsp/Sommaire-etude-2003.pdf (site consulté en août 2007).

Rocher, Marie-Claude (1997). « Tradition et création : la Ducasse de Mons et les Médiévales de Québec ». Dans Rocher Marie-Claude, et André Ségal, dir. Le traitement du patrimoine urbain. Tome I, Québec, Ministère du Commerce du Québec, p. 189-201.

1- Depuis quelques années, les Fêtes de la Nouvelle-France portent le nom de « Fêtes de la Nouvelle-France-SAQ ». Par souci pratique, à l’intérieur de cet article, nous les désignerons par l’appellation « Fêtes de la Nouvelle-France » (FNF). Nous avons volontairement dépouillé notre article de tous les aspects théoriques qui accompagnent l’étude du patrimoine à Québec. À cet égard, nous invitons le lecteur à se reporter à Berthold (2007). [Retour au texte]

2 – Par exemple, pour l’édition 2003, le budget total des FNF, selon les États financiers vérifiés le 31 août 2003, s’élevait à 2 708 000 dollars. De même, selon une étude Léger-Marketing réalisée à la demande de l’organisation des FNF, l’édition 2003 accueillait plus de 500 000 visiteurs. [Retour au texte]

3 – Il faut spécifier que la décision de la Ville de Québec de ne plus autoriser la tenue des Médiévales sur son territoire est aussi conditionnée par le fait que l’entreprise Gestion trois fois plus se montre généralement peu disposée à « rendre des comptes » aux instances municipales. [Retour au texte]

4 – À propos de l’économie touristique qui caractérise le Vieux-Québec — qui est une économie de consommation associée au tourisme de masse — voir Geronimi (2001). Voir aussi Office du tourisme et des congrès de Québec (2003). [Retour au texte]

5 – Il faut spécifier que l’imagerie populaire du « berceau de l’Amérique française » est responsable de l’inscription de Québec sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1985, au même titre que celle qui met l’accent sur la ville fortifiée d’Amérique du Nord. L’histoire du chantier de reconstruction de Place-Royale comme « berceau de l’Amérique française » est complexe. Le lecteur qui désire en savoir plus sur le sujet pourra se reporter à Berthold (2007), Noppen (1993), Morisset et Noppen (2003), Lebel et Roy (2000). [Retour au texte]

6 – On a parfois retrouvé sur la Place en tant que telle, le marché de l’Union des producteurs agricoles (UPA), aujourd’hui situé à Place de Paris. De fait, lors de l’édition 2007 des FNF, Place-Royale accueillait un « marché des vins de France » [Retour au texte].

Un des premiers engagés et un compagnon de Champlain lors de la fondation de Québec en 1608 : Lyevin Lefranc

Un des premiers engagés et un compagnon de Champlain

lors de la fondation de Québec en 1608 : Lyevin Lefranc

Dans le cadre du séminaire organisé à Villers-Cotterêts les 27 et 28 avril 2007 par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, j’ai eu l’occasion de présenter Lyevin Lefranc, un Picard qui accompagnait Samuel de Champlain lors de la fondation de Québec. Son contrat d’engagement, signé à Paris le 22 février 1608 par Pierre Dugua de Mons, est conservé dans le minutier central des Archives nationales de France1. Les rares et d’autant plus précieuses informations qu’il nous livre peuvent être complétées par les Voyages de Champlain datés de 1613.

On sait ainsi que Lyevin Lefranc était charpentier et natif du village de La Bouteille en Thiérache2. Sa date de naissance est inconnue, mais on peut la situer vers 1590. En effet, en 1608, notre personnage était encore fort jeune et peu expérimenté dans son métier : Dugua de Mons ne lui a garanti qu’un salaire annuel de soixante-quinze livres, alors que les trois autres charpentiers recrutés en même temps se sont vu promettre cent livres par an. Sa présence à Paris s’explique aisément, la Thiérache étant depuis longtemps une terre d’émigration saisonnière. Les Thiérachiens avaient l’habitude de partir en nombre chaque année pour se faire embaucher comme ouvriers agricoles dans le Laonnois ou en Ile-de-France, ou comme compagnons sur les chantiers de construction parisiens. Lyevin Lefranc travaillait certainement sur celui de la place des Vosges car, le 22 février 1608, il résidait tout près de là, dans la rue Saint-Antoine.

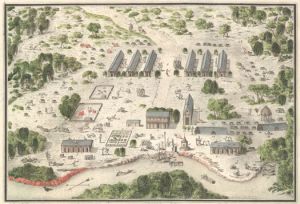

|

Habitation de Québec, dans Samuel de Champlain, Les voyages, Paris, Jean Berjon, 1613, p. 187

Crédit image : Eric Thierry |

En compagnie de Champlain et d’au moins dix-sept autres ouvriers engagés à Paris par Dugua de Mons, Lyevin Lefranc a quitté Honfleur le 13 avril à bord de la Levrette commandée par Pierre Chauvin de la Pierre. Le navire est arrivé à Tadoussac le 3 juin et notre charpentier a été presque immédiatement employé à la construction d’une barque devant transporter les hommes et le matériel jusqu’à la pointe de Québec. Sur les conseils de Champlain qui avait reconnu l’endroit en juin 1603, Dugua de Mons avait donné l’ordre d’y construire une habitation afin d’empêcher les Européens de remonter le Saint-Laurent et de réserver à sa compagnie commerciale les fourrures acheminées par les Algonquins depuis la région des Grands Lacs. Ses hommes ont atteint leur destination le 3 juillet et, dans les semaines qui ont suivi, Lyevin Lefranc a oeuvré à la construction d’un magasin et de trois logis, selon un système à colombage avec hourdis de torchis ou de pièces de bois posées horizontalement.

Lyevin Lefranc n’a pas participé au complot fomenté très vite par le serrurier Jean Duval contre Champlain. En revanche, il n’a pas été épargné par les épreuves subies par les Français durant leur premier hiver vécu à Québec. Il a peut-être souffert de la dysenterie provoquée par la consommation d’anguilles mal fumées, mais est plus sûrement décédé du scorbut ayant sévi de février à avril 1609. Lorsqu’un ravitaillement est arrivé de France le 5 juin, seuls Champlain et sept de ses hommes avaient survécu à l’avitaminose C. Les autres avaient été enterrés dans le premier cimetière de la colonie. L’emplacement de celui-ci est indiqué sur la carte de Québec insérée par Champlain dans ses Voyages de 1613. Il est situé au haut de la côte de la Montagne, dans la partie sud de l’actuel parc Montmorency, et son existence est aujourd’hui rappelée par une croix rouge et blanc et par une plaque. Là repose probablement encore Lyevin Lefranc. À l’occasion du quatrième centenaire de la fondation de Québec, on saluera peut-être cet obscur artisan des gloires de Champlain et de Dugua de Mons.

Eric THIERRY3

1 – Et. XV, 8, à la date. Cet acte a été publié dans Nouveaux Documents sur Champlain et son époque, t. I, 1560-1622, éd. Robert Le Blant et René Baudry, Ottawa, Archives publiques du Canada, 1967, p. 158-159.

2 – Département de l’Aisne, arrondissement et canton de Vervins.

3 – Secrétaire général de la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, Eric Thierry est aussi historien des débuts de la Nouvelle-France. Il est l’auteur d’une biographie de Marc Lescarbot (Honoré : Champion, 2001) et d’une édition des Voyages de 1613 de Samuel de Champlain (Cosmopole, 2004). Il vient de terminer La France de Henri IV en Amérique du Nord. De la création de l’Acadie à la fondation de Québec (Honoré Champion, à paraître en 2008)

Les hommes des troupes de la marine en Nouvelle-France (1683-1763)

Les hommes des troupes de la marine en Nouvelle-France (1683-1763)

Introduction

|

Crédit

|

Les premiers soldats des troupes de la marine arrivèrent en Nouvelle-France en 1683 afin de contrer les attaques iroquoises, qui avaient repris de plus belle, vingt ans après la pacification effectuée par le régiment de Carignan- Salières. Ces soldats, qui ont été rapidement considérés comme les troupes de la colonie, ont fait l’objet de plusieurs études. En 1949, Gérard Malchelosse est le premier à publier un article sur les « milice et troupes de la marine en Nouvelle-France »1. Trente ans plus tard, Gilles Proulx s’intéresse aux mêmes soldats cantonnés à Québec entre 1748 et 17592. Au début des années 1990, André Sévigny publie à son tour trois articles sur les militaires français présents en Amérique3. Enfin, en 2006, j’ai publié un ouvrage sur les relations de ces soldats avec les Amérindiens tant en Louisiane que dans les Pays d’en Haut, c’est-à-dire la région des Grands Lacs4.

Fondation, organisation et composition des troupes

Les troupes de la marine, un corps fondé par Richelieu en 1622 sous la dénomination de « compagnies ordinaires de la mer », étaient à l’origine destinées à former les garnisons des vaisseaux du roi. Ce n’est qu’en 1674 que Colbert décide d’en faire des troupes coloniales permanentes et de leur donner le nom de « troupes de la marine ». Elles prennent celui de « compagnies franches de la marine » en 1690 et constituent jusqu’en 1755, date de l’arrivée de plusieurs régiments de l’armée de terre au Canada, la seule armée coloniale régulière5.

Au lieu de former des régiments et des bataillons comme c’est le cas dans l’armée de terre, les troupes de marine sont organisées en compagnies franches dépendant directement du ministère de la Marine. Sur place, elles sont aux ordres du gouverneur général, qui est en charge des affaires militaires de la colonie. Chaque compagnie, composée de cinquante hommes6, est placée sous la responsabilité d’un capitaine qui lui donne son nom, d’un lieutenant et de deux enseignes. Sous leurs ordres se trouvent deux sergents, trois caporaux, deux tambours et trente-neuf soldats. Il y a également deux cadets, issus de la noblesse, qui apprennent le métier des armes tout en recevant une paie de soldats, c’est-à-dire 9 livres par mois. Les capitaines quant à eux touchent 90 livres tandis que les lieutenants n’en reçoivent que 60, les enseignes en pied 40, les enseignes en second 30, les sergents 20 et les caporaux 147. À la différence des capitaines de régiments dans l’armée de terre, les officiers n’ont pas à acheter leurs commissions et leurs promotions sont basées sur le mérite, d’après le rapport que fait chaque année le gouverneur au ministre.

Quelques chiffres sur les troupes

Entre 1683 à 1688, le roi fait passer trente-cinq compagnies en Canada. Mais comme la mortalité et le licenciement des soldats qui se marient et se font habitants diminuent considérablement les effectifs, Seignelay décide de réduire le nombre de compagnies à vingt-huit le 24 mai 16898. Il restera pratiquement inchangé jusqu’au début de la guerre de Sept Ans. Versailles renvoie alors des renforts en fixant le nombre de compagnies à quarante. À la fin du régime français, 2 600 soldats des troupes de marine sont présents au Canada9. Ces effectifs sont relativement importants par rapport au nombre total d’habitants puisqu’en 1688 par exemple, le Canada abrite 1 418 soldats pour une population de 10 300 personnes10.

Les officiers par rapport aux soldats

Une des caractéristiques des troupes présentes au Canada est la forte proportion d’officiers qu’on y compte par rapport au nombre de soldats. En effet, dès 1685, le roi autorise le recrutement d’officiers surnuméraires, désignés sous les noms de capitaines réformés, lieutenants réformés, etc. Ils sont particulièrement utiles car les différentes expéditions militaires sont effectuées par de petits partis composés de dix, quinze ou trente soldats11.

Les origines des officiers et des soldats

Dans un premier temps, les officiers présents au Canada viennent tous de France. Mais dès 1685, des « gentilshommes » canadiens obtiennent des places dans les troupes de marine. Les deux premiers, les fils La Durantaye et Bécancourt, s’embarquent pour Rochefort où ils reçoivent une formation de gardes de la marine. Rapidement, le corps des officiers des troupes de la marine se « canadianise ». Au début du XVIIIe siècle, environ le tiers des officiers est né au Canada, puis plus de la moitié en 172212. Vers 1740, les officiers sont pratiquement tous recrutés localement.

Ce phénomène de « canadianisation » n’a pas eu lieu chez les soldats13. Certains Canadiens se sont certes enrôlés – essentiellement à la fin du XVIIe siècle – mais le roi demanda rapidement aux autorités coloniales de faire cesser cette pratique car « les soldats pris dans le pays ne font guère de service et qu’ils sont à charge »14. En réalité, les soldats d’origine canadienne ne furent bien souvent que les domestiques des officiers du pays, engagés aux frais de la Couronne.

La grande majorité des hommes des troupes de la marine servant au Canada est d’origine métropolitaine. C’est ce qui ressort des deux études menées par Sévigny et Proulx. D’après le premier, sur 1 508 soldats présents entre 1683 et 1715, 97,9 % d’entre eux sont d’origine métropolitaine, le reste étant composé d’Anglais ou d’Espagnols15. Proulx confirme ces résultats puisque d’après ses calculs, basés sur la liste des soldats admis à l’Hôtel-Dieu de Québec entre 1747 et 1751, 91,8 % sont nés en France et seulement 3 % viennent d’Amérique (Antilles et Canada)16.

La plupart des soldats présents au Canada est originaire des régions occidentales de la France puisque l’Ouest, le Sud-Ouest et la Bretagne fournissent 52,7 % des effectifs canadiens17. Durant les années 1683-1715, c’est du port de Rochefort que partent les recrues. Il n’est donc pas étonnant de constater que 42 % des effectifs proviennent des régions situées dans un périmètre de 150 kilomètres autour de la ville d’embarquement, c’est-à-dire dans les anciennes provinces du Poitou, de l’Aunis, de la Saintonge, de l’Angoumois, de la Marche, du Limousin et de l’ouest de la Guyenne. Toute la zone côtière occidentale de la France représente donc la terre d’origine de 60 % des soldats18. Pour les autres, plus du quart proviennent de Paris, de l’Île-de-France, de Normandie et des pays de Loire. Sévigny pense que cela s’explique par le fait que les capitaines recruteurs passent par ces régions en revenant de la Cour pour se rendre au lieu d’embarquement.

Le recrutement

Les soldats forment un groupe hétérogène au vu de leurs origines géographiques, mais ils sont pratiquement tous issus de milieux sociaux très modestes. Pour beaucoup, c’est le moyen d’échapper à des situations économiques catastrophiques19, la majorité étant d’anciens laboureurs. Mais il se trouve également des boulangers, des tailleurs ou encore des forgerons20. Dans ses instructions, le secrétariat à la Marine recommande d’ailleurs aux officiers recruteurs d’engager en priorité pour les colonies « des gens connaissant des métiers, qui pourront s’y établir ensuite sachant un métier »21.

Conclusion

Malgré les diverses études, nos connaissances sur les soldats des troupes de la marine sont encore limitées. Il n’existe aucun fonds d’archives qui leur soit spécifiquement consacré, aussi n’apparaissent-ils que de façon épisodique, essentiellement dans les sous-séries C11A (Canada) et C13A (Louisiane) du fonds Colonies conservé aux Archives nationales de France. Les différents auteurs qui nous ont laissé des témoignages sur leur expérience en Amérique du Nord sont davantage intéressés par les autochtones que par leurs compatriotes. Il n’existe qu’une seule relation provenant d’un soldat, dont nous ne connaissons que les initiales – J.C.B. –, et qui n’est pas un troupier « ordinaire »22. Lettré, celui-ci possède une culture – le terme de culture revêtant ici le sens d’instruction ou d’érudition – qui fait le plus souvent défaut au simple soldat. Il ne nous reste donc que des listes de noms figurant dans les listes d’embarquement23 ou dans les recensements24 et sur lesquelles figurent parfois leur métier, leur âge et leur lieu d’origine.

Arnaud Balvay

Historien*

1 – MALCHELOSSE (Gérard), « Milice et troupes de la Marine en Nouvelle-France, 1669-1760 » in Cahiers des Dix, n°14 (1949), p. 115-148.[Retour au texte]

2 – PROULX (Gilles), « Soldat à Québec, 1748-1759 » in Revue d’Histoire de l’Amérique Française, vol. 32, n°4 (mars 1979), p. 535-563.[Retour au texte]

3 – SÉVIGNY (André), « Le soldat des troupes de la Marine » in Les Cahiers des Dix, n°44 (1989), p. 39-74 ; « S’habituer dans le pays. Facteurs d’établissement du soldat en Nouvelle-France à la fin du Grand Siècle » in Les Cahiers des Dix, n°46 (1991), p. 61-86 ; « Ces Militaires qui ont peuplé la Nouvelle-France » in Cap-aux-Diamants, n°43, (automne 1995), p. 10-13.[Retour au texte]

4 – BALVAY (Arnaud), L’Epée et la plume. Amérindiens et soldats des troupes de la marine en Louisiane et au Pays d’en Haut (1693-1763), Québec, Presses de l’Université Laval, 2006. De nombreux ouvrages consacrés aux différents militaires français envoyés en Amérique du Nord ont été publiés. Citons pour exemples : René CHARTRAND, « The French Soldier in Colonial America » in Historical Arms series 18, Bloomfield, Museum Restoration Service, 1984 et William J. Eccles, « Les forces armées françaises en Amérique du Nord pendant la guerre de Sept Ans » in Dictionnaire biographique du Canada, vol III, p. xv-xxiv.[Retour au texte]

5 – À partir de 1732, une compagnie suisse composée de 150 hommes est également présente en Louisiane. Ses effectifs sont partagés entre la Nouvelle-Orléans et Mobile.[Retour au texte]

6 – Le nombre de soldats par compagnie varie au cours du siècle: 30 hommes en 1699, 29 en 1722, 28 en 1731, 50 en 1749, 65 en 1756. Cf. CHARTRAND (René), Louis XV’s army (5) Colonial and Naval Troops, London, Osprey Military Men-at-arms 313, 1998, p. 4 ; LANCTÔT (Gustave), « Les troupes de la Nouvelle-France » in The Canadian Historical Association Report, Ottawa, 1926, p. 43-44. Sur les différentes ordonnances fixant le nombre d’hommes par compagnie, voir COSTE (Gabriel), Les anciennes troupes de Marine, Paris, L. Baudoin, 1893.[Retour au texte]

7 – Ces salaires ne comprennent pas les retenues éventuelles.[Retour au texte]

8 – LECLERC (Jean), « Les Troupes de Marine au Canada, 1683-1688 », mémoire de maîtrise, Québec, Université Laval, 1963, p. 10; CHARTRAND (René), « The French soldier… », art. cité, p. 10.[Retour au texte]

9 – LANCTÔT (Gustave), « Les troupes de la Nouvelle-France », in The Canadian Historical Association Report, Ottawa, 1926, p. 44.[Retour au texte]

10 – SÉVIGNY (André), art. cité, p. 39.[Retour au texte]

11 – LECLERC (Jean), op. cit., p. 11. Voir BALVAY (Arnaud), op. cit., chapitre 5.[Retour au texte]

12 – GALLUP (Andrew) & SHAFFER (Donald F.), La Marine : The French Colonial Soldier In Canada, 1745-1761, Bowie, Md., Heritage Press, 1992, p. 13.[Retour au texte]

13 – MALCHELOSSE (Gérard), art. cité, p. 132.[Retour au texte]

14 – RAPQ, 1927-1928, p. 93. Mémoire du Roi au gouverneur de Frontenac et à l’intendant Bochart Champigny [1692].[Retour au texte]

15 – SÉVIGNY (André), art. cité, p. 50.[Retour au texte]

16 – Son échantillon est de 715 soldats. Les 6 % restant viennent d’autres pays européens. Voir PROULX (Gilles), art. cité, p. 540. [Retour au texte]

17 – SÉVIGNY (André), art. cité., p. 54.[Retour au texte]

18 – Idem, p. 54.[Retour au texte]

19 – PROULX (Gilles), art. cité, p. 562.[Retour au texte]

20 – La liste des métiers représentés n’est pas exhaustive. Voir RUSS (Christopher J.), op. cit., p. 72-73.[Retour au texte]

21 – Ces mots sont de Pontchartrain. Cités dans MARTEL (Marie-Thérèse de), Étude sur le recrutement des matelots et soldats des vaisseaux du Roi dans le ressort de l’intendance du port de Rochefort (1691-1697). Aspects de la vie des gens de mer, Vincennes, Service Historique de la Marine, 1982, p. 138.[Retour au texte]

22 – [BONNEFONS] (J.C-B), Voyage au Canada fait depuis l’an 1751 à 1761, présenté par Claude Manceron, Paris, Aubier Montaigne, 1978.[Retour au texte]

23 – Celles-ci sont dispersées dans les différents fonds d’archives. On en trouve certaines dans les sous-séries C11A et C13A mais également dans les archives conservées dans les ports militaires (essentiellement Lorient et Rochefort).[Retour au texte]

24 – Série G1 du fonds Colonies.[Retour au texte]

* L’auteur a récemment publié Le Palais de l’Élysée, « la première maison de France » (Trésor du Patrimoine). Il travaille actuellement sur un livre portant sur la révolte des Natchez en 1729 (à paraître en 2008 aux éditions du Félin). [Retour au texte]

Crédit : Les Presses de l’Université Laval, 2006

La traversée de l’Atlantique aux XVIIe et XVIIIe siècles.

La traversée de l’Atlantique aux XVIIe et XVIIIe siècles.1

Aujourd’hui, lorsque nous traversons l’Atlantique Nord dans le confort d’un Airbus ou d’un Boeing, il nous est difficile d’imaginer les conditions difficiles que connurent ceux et celles qui osèrent s’aventurer sur l’océan aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Bien que moins périlleuse qu’au XVIe siècle, la traversée était toujours une rude épreuve que marins et passagers n’entreprenaient pas sans crainte. Essentiellement terrienne depuis un millénaire, la civilisation européenne associait la mer aux pires images de détresse et de peur. À l’époque, plusieurs proverbes et dictons circulaient en Europe et conseillaient de ne pas se risquer sur la mer : « Louez la mer, mais tenez-vous sur le rivage » disaient les Latins. « Mieux vaut être sur la lande avec un vieux chariot que sur mer dans un navire neuf » affirmaient les Hollandais. « Si tu veux apprendre à prier, va sur la mer », déclarait le personnage de Cervantès Sancho Pança. De plus, la traversée de l’Atlantique Nord en direction du Canada avait la réputation d’être extrêmement difficile. En 1716, le commandant du navire François, le capitaine Voutron, qui avait effectué plusieurs fois ce voyage, écrivait:

« J’ai été sept fois au Canada et quoique je m’en sois bien tiré, j’ose assurer que le plus favorable de ces voyages m’a donné plus de cheveux blancs que tous ceux que j’ai faits ailleurs. »

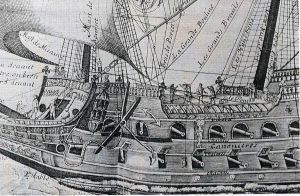

|

Détail d’un navire apparaissant sur la page frontispice du traité d’hydrographie de G. Fournier, 1667

Crédit : collection privée de l’auteur |

Partis principalement de l’Île-de-France ou du Nord-Ouest (Normandie, Bretagne, Poitou, Aunis, Saintonge et Picardie), ce n’est pas sans une certaine angoisse face au voyage que les immigrants en partance pour le Canada montaient à bord d’un navire de moins de 200 tonneaux dont la longueur était inférieure à 25 mètres. Inutile de mentionner que dans un si petit bâtiment le confort laissait à désirer. La place réservée aux passagers y était très limitée. Tout le monde, fonctionnaire du roi, missionnaire, religieuse, officier militaire, soldat, engagé, fils de famille, braconnier, faux saunier, marchand, commis et émigrant volontaire, étaient serrés comme des sardines, en particulier ceux et celles qui couchaient dans la « sainte barbe » à l’arrière du bâtiment. Car, en plus des passagers et des membres d’équipage, le bateau contenait les marchandises et la nourriture pour la traversée, c’est-à-dire des provisions pour deux mois environ. Des animaux vivants comme porcs, moutons, poules, boeufs et chevaux étaient parqués près des cuisines sous le gaillard d’avant, une partie de ceux-ci devant servir à la consommation à bord pendant la traversée. Chaque espace était donc utilisé à son maximum.

Lorsque le bateau réussissait à quitter le port et à s’engager sur l’Atlantique, une foule d’aléas pouvaient venir entraver le voyage comme les naufrages, les avaries, les attaques des corsaires. En outre, avec son temps froid, ses brumes et ses glaces près des côtes canadiennes, le climat rude de l’Atlantique Nord rendait pénible la vie à bord. Le froid et l’humidité étaient d’autant plus mordants sur le navire que souvent, à cause du mauvais temps et des fréquentes tempêtes qui balayaient l’océan, on ne pouvait faire de feu pour se réchauffer ou pour cuire les aliments, par crainte des incendies. L’équipage et les passagers devaient alors se contenter de repas froids. Il arrivait également que les paillasses, lits et « branles » (hamacs), dans lesquels couchaient les passagers, fussent détrempés, les vivres et les marchandises gâtés par l’eau qui s’infiltrait partout dans le bâtiment.

Pendant la traversée pour les passagers, le quotidien est assez monotone. Lorsque le temps le permet, la vie à bord se résume à de longues promenades sur le pont, entrecoupées de jeux de société ou de hasard (cartes, échecs ou dés), ainsi que de musique et de chant. Certains passagers s’adonnaient à la lecture et à l’écriture. Autrement, on passait le temps à converser et à observer les autres navires au hasard des rencontres sur l’océan. On avait donc très peu d’activités et on devenait vite déseuvrés. Heureusement qu’il y avait les repas pour briser la monotonie de la traversée. Habituellement trois repas par jour étaient servis. Au petit déjeuner, on ne se nourrissait que de biscuits,

|

La boussole ou boëte de l’aiguille aimentée nommée compas tirée de G. Fournier, Hydrographie contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation, Paris, Chez Jean Dupuis, 2e édition, 1667, p. 403)

|

excellents sauf qu’après quelques semaines de navigation, il arrivait souvent qu’ils soient remplis de petits vers. Quant au déjeuner et au dîner, ils se composaient d’un potage fait de semoule de seigle ou d’avoine, parfois de maïs, de fèves ou de pois, auquel on ajoutait de la graisse ou de l’huile d’olive de façon à ce que le tout soit nourrissant. Heureusement que trois ou quatre fois par semaine, au déjeuner et au dîner, selon le Père Georges Fournier dans son traité d’hydrographie, « on donnait du lard et les autres jours deux morues pour huit hommes ou deux harengs ». Aussi toutes les fois que cela était possible, les hommes essayaient d’améliorer le menu quotidien par les produits de leur pêche: thon, marsouin, requin, etc. Comme boisson, on a du cidre et de l’eau douce en autant que celle-ci ne fût pas trop corrompue. Or, il arrivait fréquemment que, conservée dans des tonneaux de bois, l’eau potable, au bout de 15 à 30 jours de navigation, prît un goût amer, une couleur brunâtre et s’emplît par la suite d’asticots, c’est-à-dire de petites larves, en plus de dégager une odeur nauséabonde; tant et si bien que, quelque fois, il faut se boucher le nez pour avoir le courage d’en boire. Ainsi, pendant la traversée de Marguerite Bourgeoys à l’été 1653, « on ne lui servit qu’une eau croupie et corrompue dont, au reste, elle se montra toujours très contente, à cause de son grand esprit de pénitence et de mortification ». Le dimanche, jour exceptionnel, on mettait du vin sur les tables.

L’hygiène personnelle des matelots et des passagers laissait beaucoup à désirer. L’eau douce était trop précieuse pour qu’on la « gaspille » à laver le linge ou sa personne. On peut alors s’imaginer la puanteur qui régnait dans l’entrepont où les sabords sont presque continuellement fermés. Les parasites y pullulaient. Le jésuite Nau écrit dans le récit de sa traversée en 1734: « toutes les fois que nous sortions de l’entrepont, nous nous trouvions couverts de poux. J’en ai trouvé jusques dans mes chaussons… »

Dans ces conditions, les maladies se développaient aisément. Bien que n’étant pas mortelle, une des premières à se déclarer à bord était le mal de mer. Dès que le bâtiment prenait la mer, des passagers étaient atteints d’un « douloureux soulèvement ou bondissement d’estomac qui fait rendre gorge et vider entièrement tant par haut que par bas: ceux qui sont accoutumés à la marine se moquent des malades, et n’en font que rire », écrivit Estienne Cleirac, en 1661, dans son ouvrage Les Us et Coutumes de la mer. À ce propos, le sulpicien Joseph Dargent qui vint en Nouvelle-France en 1737, raconta dans sa relation de voyage que dès que le navire prit le large, il « commença à apercevoir les effets de la mer sur les hommes. De tous côtés on ne voyait que gens abattus et qui faisaient des restitutions. C’était quelque chose de risible que de les voir courir de côté et d’autre sur les bords du vaisseau. Craignant au commencement que mon tour ne vînt, je n’osais en rire. Enfin je m’enhardis et ne donnai point la consolation à plusieurs qu’ils auraient souhaité, qui était de rire à leur tour à mes dépens, car je ne fus aucunement incommodé ».

La maladie la plus fréquente en mer et souvent mortelle était le scorbut. Celui-ci fit autant de ravages au XVIIIe siècle qu’il en avait causé au siècle précédent. Les autres maux qui occasionnaient aussi beaucoup de morts étaient ceux que l’on désignait sous le terme générique de « fièvre » commune», « chaude », « maligne » ou « pourprée », parce que l’on ne pouvait préciser davantage la maladie. Ce mot englobait des maux comme le typhus, la rougeole, la dysenterie, la petite vérole, etc. La promiscuité dans laquelle on se retrouvait, jointe à l’absence d’hygiène, au froid et à l’humidité, faisait en sorte que ces maladies se propageaient rapidement sur les navires et que 7 à 10 % des passagers décédaient avant d’arriver en Nouvelle-France.

Finalement, après une soixantaine de jours en mer et avoir surmonté maladies, tempêtes, pirates et corsaires, remonté le fleuve Saint-Laurent, où les occasions de faire naufrage étaient nombreuses, on atteignait le port de Québec. Le voyageur pouvait enfin mettre le pied en terre canadienne.

BIBLIOGRAPHIE

Sources

Bougainville. « Journal de navigation… », dans RAPQ, 1923-1924, p. 378-387.

Cleirac, Estienne. « Explication des termes de marine employez par les édits, ordonnances et règlements de l’admirauté », dans Les Us et Coutumes de la mer… Rouen, Jean Lucas, 1671.

Dargent, Joseph. « Relation d’un voyage de Paris à Montréal en Canada en 1737 », dans RAPQ, 1947-1948, p. 10-17.

Fournier, Georges. Hydrographie contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation, 2e édition, Paris, Jean Dupuis, 1667.

Nau, Père. « Lettre du Père Nau, missionnaire au Canada au R. Père Richard, provincial de la province de Guyenne, à Bordeaux », dans RAPQ, 1926-1927, p. 267-269.

André Lachance.

1 – Ce texte est un résumé du chapitre 2 «Survivre à l’Atlantique» publié en 1992 dans un ouvrage collectif dirigé par Yves Landry, Pour le Christ et le Roi. La vie au temps des premiers Montréalais, Montréal, Libre Expression et Art Global.

L’exode de Canadiens à la Conquête. De la mémoire sélective à la mémoire retrouvée… en Guyane

L’exode de Canadiens à la Conquête.

De la mémoire sélective à la mémoire retrouvée… en Guyane

Introduction

La déportation des Acadiens et l’émigration à la Conquête d’une partie importante de la noblesse canadienne ont marqué notre imaginaire collectif et donné lieu à bien des interprétations souvent davantage articulées sur l

|

Vue du camp de Sinnamary

|

’idéologie et l’imagination des commentateurs que sur une étude véritable des faits. Certaines théories sur la conquête providentielle ou la décapitation sociale ont ainsi mérité beaucoup d’attention alors que les mouvements de population déclenchés à la Conquête sont restés méconnus et devraient être étudiés dans un contexte géopolitique beaucoup plus large. En plus des Acadiens, les soldats, commerçants, pêcheurs et autres habitants non acadiens des îles Royale et Saint-Jean ont aussi été déportés en 1758. Même dépouillés de leur allégeance française, les Louisianais sont restés attachés à leur mère patrie et ont continué de s’y rendre tout en accueillant en Louisiane espagnole des immigrants acadiens et français. Simultanément, Bougainville tentait d’installer des familles acadiennes aux Malouines pendant que Saint-Pierre et Miquelon se colonisaient et que Choiseul expédiait en Guyane quatorze mille colons dont quelques centaines d’ex-habitants de la Nouvelle-France. Des milliers de Français ont encore traversé l’Atlantique lors de la guerre d’Indépendance américaine. Parmi eux, plusieurs ex-officiers du Canada ont combattu aux Caraïbes et renoué avec des ex-habitants d’Amérique septentrionale s’y étant réinstallés. Ceux-ci allaient encore être bousculés par la révolte des esclaves et obligés à repartir, notamment vers la Louisiane. Puis, des prêtres réfractaires allaient immigrer au Canada en même temps que revenaient des émigrants de la Conquête fuyant la Révolution. Tous ces mouvements de population étaient en parfaite continuité avec le va-et-vient transatlantique qui avait toujours été aux fondements mêmes du peuplement des colonies.

Une mémoire sélective des chiffres et des faits