Bulletin n°23, décembre 2007

France-Nouvelle-France, la pharmacie civile et urbaine au XVIIIème siècle. Quelques données

France-Nouvelle-France, la pharmacie civile et

urbaine au XVIIIème siècle.

Quelques données

par Stéphanie Tésio

Université de Caen

Université Laval

Parmi les institutions civiles introduites dans la vallée du Saint-Laurent, nous trouvons l’ensemble du corps médical tel qu’existant en France au XVIIIème siècle : les médecins, les chirurgiens et les apothicaires. Le médecin s’appuie sur trois actes essentiels qui constituent sa profession : le diagnostic, le pronostic et la prescription. Le chirurgien est chargé de diminuer les fractures et guérir les plaies superficielles du corps humain (c’est-à-dire assurer tous les soins externes). L’apothicaire fabrique, conserve et vend les médicaments prescrits.

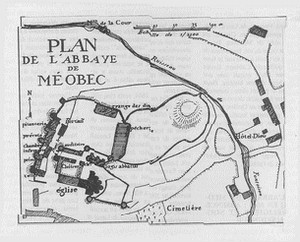

Source |

L’objet d’étude de la thèse de doctorat présentée aux universités de Caen et Laval (voir bibliographie sélective) est l’histoire de la pharmacie, et son devenir en tant qu’institution française, dans un contexte et dans un rapport métropole-colonie, où la Basse-Normandie représente une région de la métropole, et le Canada, une des colonies de l’Empire territorial français. Ces deux régions partagent un passé commun : le mouvement migratoire des populations normandes et percheronnes dans le courant du XVIIème siècle. Au climat contrasté, elles ont toutefois quelques caractéristiques géographiques et économiques semblables : zones de plaines et zones vallonnées, élevage et culture, activités maritimes. Par contre, les niveaux de population et sa densité diffèrent considérablement. Nous avons là l’opposition entre un pays vieux, occupé depuis de nombreux siècles, et un pays jeune.

On constate que l’histoire de la médecine connaît un certain développement depuis une trentaine d’années en France avec notamment les publications de Jean-Pierre Goubert, de Jacques Léonard, de François Lebrun, de Brockliss et Jones. L’histoire de la pharmacie a connu un engouement avéré avec l’ensemble des articles publiés dans des revues spécialisées et avec les thèses d’exercice des médecins et des pharmaciens. Notons que la référence principale reste présentement la thèse de Jean-Pierre Bénezet. Du côté canadien, le bilan historiographique est rapide à réaliser. L’histoire de la médecine et de la pharmacie pour les 17ème et 18ème siècles a été étudiée par deux historiens-archivistes selon deux approches spécifiques : Rénald Lessard et François Rousseau. Il est dès lors facile de comprendre que d’une part la pharmacie en tant que sujet connaît des orientations particulières selon les objectifs initiaux des auteurs, n’a pas eu d’étude systématique sur une base comparative. La thèse réalisée propose une telle perspective.

Si des sujets en Histoire proposent au chercheur une ou plusieurs séries toutes prêtes à être consommées et exploitées, ce n’est pas du tout le cas pour tout ce qui concerne l’histoire de la médecine. Il faut étudier toutes les pistes possibles qui offrent un potentiel d’informations.

Pour les sources manuscrites, les quatre grandes familles d’archives nécessaires sont les archives notariales, les registres paroissiaux, les archives judiciaires et les rôles d’impositions. Plusieurs limites existent, les séries d’archives ne sont pas continues et connaissent des lacunes parfois sérieuses, entre autres dues aux bombardements très destructeurs en 1944 en Normandie. Au Canada, il existe très peu de rôles d’imposition, car les habitants n’y étaient pas soumis ; en Basse-Normandie, il n’y a pas de bases de données qui résument ces familles d’archives comme au Canada (« Parchemin » pour les archives notariales, « P.R.D.H. » pour les registres paroissiaux, « Thémis » pour les archives judiciaires). Il faut savoir que le rapport coût-bénéfice lors des dépouillements exhaustifs des archives notariales et des registres paroissiaux qui généralement sont les archives les plus prometteuses a été très fluctuant selon les villes de Basse-Normandie.

La problématique centrale de la thèse est le transfert des institutions françaises, entre un pays vieux et un pays jeune, ici le transfert de la pharmacie française voire européenne (Angleterre). N’oublions pas que le Canada devient colonie anglaise officiellement en 1763. L’intérêt de prendre en compte l’ensemble du XVIIIème siècle permet de voir le passage d’une métropole à une autre. La question centrale de cette problématique est de savoir ce qui est et ce qui n’est pas transposé entre la métropole et la colonie. En ce cas, l’histoire comparative représente le moteur essentiel. Pour ce faire, le plan s’oriente selon trois grands axes de travail : l’organisation institutionnelle de la profession, la pratique thérapeutique, et le niveau social et économique des praticiens de la pharmacie. L’hypothèse de travail suggère que la pharmacie reste dans ses normes en France et en Basse-Normandie. Avec des bases françaises, elle évolue au Canada, dans un contexte nord-américain, en créant sa propre originalité par rapport à la métropole, et ce à cause du degré d’intervention des deux gouvernements (France et Angleterre), et à cause de la densité de population.

Un exemple de différences

La comparaison entre les membres de la profession pharmaceutique n’est pas facile. En effet, dans le domaine civil, les apothicaires sont quasiment les seuls fabricants, conservateurs et dispensateurs de remèdes en France et en Basse-Normandie, accompagné de temps à autres par des chirurgiens autorisés. Au Canada, des nuances plus prononcées apparaissent. De par la faiblesse numérique des apothicaires présents dans la vallée du Saint-Laurent, au contraire des chirurgiens, et le fait qu’ils doivent pratiquer plusieurs métiers pour survivre, les apothicaires et surtout les chirurgiens canadiens sont les principaux fabricants et dispensateurs de soins et de remèdes au Canada.

Reconstituer et comptabiliser les effectifs et la densité est un sérieux défi compte tenu des faiblesses ou des limites des sources. Les totaux proposés dans la thèse sont les plus exhaustifs possibles et donnent un premier bon aperçu de la situation médicale et pharmaceutique de la Basse-Normandie et du Canada au XVIIIème siècle. En Basse-Normandie, avec un total de 1 585 praticiens, les médecins sont 406 ou 25 % du total, les maîtres apothicaires sont 348 ou 22 % du total, et les chirurgiens, les plus nombreux, sont 831 ou 52 % du total. Au Canada, aux XVIIème-XVIIIème siècles, d’après le recensement de Rénald Lessard, avec un total de 544 praticiens, les médecins sont 12 soit 2 % du total, les apothicaires sont 20 soit 4 % du total, et les chirurgiens sont 512 soit 94 % du total.

Un exemple de points communs

Source |

Le point commun majeur entre les deux régions est la pratique thérapeutique : les praticiens de la pharmacie utilisent les mêmes ouvrages et les mêmes théories médicales, les mêmes substances et les mêmes médicaments. Parmi les matières présentes sur les étagères des officines, se trouvent des drogues simples, des drogues composées galéniques et chimiques. Parmi les drogues simples, prédominent les drogues issues du règne végétal. Les drogues des règnes animal et minéral disparaissent progressivement. Parmi les drogues végétales, il faut regarder l’impact des plantes américaines sur la pharmacie française et leur introduction. Dès la fin du XVIIème siècle, les deux plantes les plus connues dans le monde européen occidental sont l’ipécacuana et le quinquina. Au total, dans les inventaires après décès des apothicaires de Basse-Normandie, 2,89 % des mentions des drogues simples et composées sont des plantes américaines y compris les canadiennes. Dans les inventaires après décès des praticiens de la pharmacie du Canada, 4,41 % des mentions des drogues simples et composées sont des plantes américaines y compris les canadiennes. Autant dire que l’impact de la tradition médicale amérindienne et des plantes américaines est quasiment nul sur la pratique de la pharmacie française et même anglaise.

En somme, l’étude détaillée de la pharmacie du point de vue institutionnel, du point de vue thérapeutique, et des pharmaciens dans leur contexte social et économique montre clairement que la pharmacie en tant qu’institution française n’est pas reproduite intégralement dans la vallée du Saint-Laurent. Le système de soins se construit autrement au Canada et crée sa propre originalité par rapport à la métropole. Plusieurs causes expliquent cette situation : contraste entre pays vieux (Basse-Normandie) et pays jeune (Canada) ; poids de l’intervention de l’État et de ses représentants subalternes en Basse-Normandie ; au Canada, volonté des gouvernements français et anglais à ne pas régir les professions médicales ; approvisionnement en matières premières et en livres depuis l’Europe ; contexte de vie différent métropole versus colonie, dont la densité de population. Plusieurs conséquences apparaissent : maintien en métropole du modèle pharmaceutique connu depuis le Moyen-Âge, avec quelques adaptations (études universitaires pour les compagnons apothicaires au XVIIIème siècle) ; une certaine liberté de l’exercice de la médecine en général dans la colonie ; opposition « esprit de corps » et individualisme ; connaissance européenne persistante ; une certaine fermeture à l’égard de l’apport médical américain/amérindien.

Bibliographie sélective :

Bénezet Jean-Pierre, Pharmacie et médicament en Méditerranée occidentale (XIIIème XVIème siècles), Paris, Champion, 1999, 794 pages.

Brockliss Laurence et Colin Jones, The medical world of early modern France, Oxford, Clarendon press, 1997, 960 pages.

Goubert Jean-Pierre, Malades et médecins en Bretagne, 1770-1790, Paris, Klincksieck, 1974, 508 pages.

Lebrun François, Se soigner autrefois. Médecins, saints et sorciers aux XVIIème et XVIIIème siècles, Paris, temps actuels, 1983, 206 pages.

Lessard Rénald, Pratique et praticiens en contexte colonial : le corps médical canadien aux XVIIème et XVIIIème siècles, Québec, Université Laval, thèse de doctorat (histoire), 1994, 795 pages.

Numbers Ronald, Medecine in the New World : New Spain, New France, and New England, Knoxville, the university of Tennessee press, 1987, 175 pages.

Tésio Stéphanie, Les apothicaires de Caen au XVIIIème siècle : organisation de la profession pharmaceutique, Caen, Université de Caen, mémoire de maîtrise (histoire), 1999, 324 pages.

Tésio Stéphanie, Les apothicaires de Basse-Normandie au XVIIIème siècle : étude sociale d’un microcosme, Caen, Université de Caen, mémoire de D.E.A (histoire), 2000, 314 pages.

Tésio Stéphanie, La pharmacie et l’univers thérapeutique en Basse-Normandie et dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIIème siècle. Praticiens, organisation, pratiques. Une étude comparative, Caen, Université de Caen, Québec, Université Laval, thèse de doctorat (histoire), janvier 2006, 695 pages.

Source : Wikipédia, l’encyclopédie libre

Chiens amérindiens, chiens français : histoire d’une rencontre*.

France-Nouvelle-France, la pharmacie civile

et urbaine au XVIIIème siècle.

Quelques données

À mon chien Cao pour m’avoir beaucoup inspiré.

par Denys Delâge

Département de Sociologie et centre de recherche CIERA

Université Laval

Québec

* Cet article constitue une version réduite d’un article déjà paru et intitulé « Vos chiens ont plus d’esprit que les nôtres : histoire des chiens dans la rencontre des Français et des Amérindiens », Les Cahiers des dix, no 59, 2005.

L’Amérique du Nord n’avait pour seul animal domestique que le chien dont la domestication précède l’arrivée des premiers humains en Amérique. Le chien était donc le compagnon des premiers chasseurs qui ont traversé l’isthme de la Béringie pour se répandre ensuite dans toutes les Amériques.

Aux yeux du missionnaire naturaliste Louis Nicolas il y avait, tout comme en France, « dans toutes les terres des barbares », toutes les espèces de chiens1 caractérisées par de grandes variations de taille et de couleur, et pouvant tenir autant de « la figure du loup que du renard ». Des auteurs contemporains, qui en ont fait l’histoire, proposent plus précisément, une quinzaine de races2. Ces chiens avaient par contre toutes les caractéristiques communes suivantes : ils hurlaient plus qu’ils ne jappaient, leurs oreilles étaient courtes et droites, ils étaient pourvus d’une épaisse fourrure en deux couches de poil3.

L’archéologie nous informe que la domestication ancienne du chien a conduit à la réduction de sa taille par rapport au loup; dans le nord-est de l’Amérique les chiens étaient plutôt bas sur pattes, pourvus d’un museau allongé et de courtes canines4.

Toutes ces races auraient disparu probablement avec le recul des anciens modes de vie de leurs maîtres et à la suite des croisements avec les différentes races de chiens introduites par les Européens. Ne subsistent donc désormais que les races de l’Arctique dont les phénotypes sont davantage proches du loup, mais pour lesquelles les vieux Inuits, à l’Est principalement, disent souvent qu’ils ne sont plus identiques à ceux d’autrefois5.

Pour la chasse

Les chiens étaient évidemment indispensables à la vie des Amérindiens et cela à plusieurs chapitres. Pour la chasse, en premier lieu : un chasseur en aura sept ou huit pour la chasse à l’orignal, particulièrement lorsque la croûte de neige supporte les chiens tandis que la proie cale, mais aussi à l’été pour forcer les cervidés à sortir du bois et à s’exposer aux chasseurs qui les abattent sur un plan d’eau; également pour repérer les caches d’ours, le mouvement des castors, pour rapporter de la sauvagine, et plus au sud-ouest, pour la chasse au bison6. Par contre, les chiens d’Amérique, ne connaissant pas la compagnie des animaux domestiques européens, en firent leurs proies : oiseaux de basse-cour, mouton, etc. Ce fut la source de conflits avec les colons7. À l’inverse, les porcs des Européens laissés en liberté dévastaient les jardins des Amérindiens.

Comme bêtes de somme

Les chiens servaient également de bêtes de somme pour hâler les traîneaux. Partout sur la banquise, les Inuits se

Sans titre [traîneau à chiens], 1875, par William Henry Edward NapierCrédit |

déplaçaient en traîneaux. Dans les Prairies, l’on fixait un travois au dos d’un chien. En 1724, le commandant Bourgmont, à la rivière Missouri, décrit la migration de 600 hommes et femmes avec 500 enfants accompagnés de 300 chiens traînant chacun, ce qui est certainement exagéré, pour « environ trois cents livres » de peaux pour leurs tipis avec plats, chaudières et autres ustensiles. Bourgmont s’étonnait également des charges que portaient les femmes8.

Dans les aires culturelles du subarctique et du nord-est de l’Amérique, le recours aux chiens de trait n’existait pas chez les Algonquiens et chez la plupart des Athapascans9. Cette pratique a été introduite par les Européens, parallèlement à l’introduction de nombreuses nouvelles races canines, entre autres, selon le père Nicolas : « des dogues d’Angleterre et de Saint-malo », mais ajoute-t-il encore, « il y a parmi les Français [du Canada (de toutes les espèces de chiens que nous avons en France10». À l’exemple des premiers colons canadiens qui, tout particulièrement en l’absence prolongée de chevaux, charrient leur bois, leur eau et leurs provisions en traîneaux, à l’exemple également des missionnaires tels le récollet Hennepin, des explorateurs comme Lasalle accompagnés de leurs chiens de traîneau, les Amérindiens admiratifs de cette pratique apprirent à dresser leurs chiens. En conséquence, cela libéra les femmes du port des fardeaux11.

Lors des expéditions militaires

Lors des expéditions militaires d’hiver contre les villages de la frontière de la Nouvelle-Angleterre, Amérindiens et miliciens canadiens pouvaient parfois, car il était rare de trouver des bêtes assez bien dressées, atteler « deux gros chiens à une espèce de traine d’écorces » sur laquelle l’on déposait « son petit bagage »12. Attelage de chien et toboggans résulteraient donc d’un échange culturel à double sens. Cela serait caractéristique des Innus, mais seulement à une époque récente, c’est-à-dire la toute fin du XIXe siècle alors que ces derniers acquéraient des Canadiens français, en même temps que le vocabulaire français des commandements, des gros chiens de traîneau (mistàtum), sans pour autant délaisser leurs petits chiens de chasse (mahìkan atum)13. Il n’en va pas de même, plus au nord, des Cris qui pour leur part, auraient emprunté le traîneau des Inuit qui y avaient recours depuis des temps immémoriaux14.

La guerre en Amérique, plus précisément la petite guerre, se pratiquait traditionnellement sur le mode de la chasse avec ruse et courage, par escarmouches et par surprises. À cet égard, les chiens jouaient un rôle essentiel de gardiens et de sentinelles, prévenant du danger, débusquant l’ennemi. Le chien le plus célèbre dans ce rôle fut Pilote, le chien de Lambert Closse, au début de l’histoire de Montréal, dans le contexte des guerres iroquoises. Le chevalier Henry Bouquet, celui-là même qui distribua aux émissaires de Pontiac des couvertes empoisonnées par la variole, était, à titre d’officier au fort Pitts (Pittsburg) en Ohio, responsable de deux compagnies de 50 cavaliers chacune. À la manière des conquistadores espagnols, puis des chasseurs d’esclaves, il fit accompagner chacun des cavaliers d’un gros chien de chasse « pour découvrir l’ennemi caché en embuscade, le suivre à la piste : ils saisiront le Sauvage nu par ses parties charnues et donneront le temps par là à leurs maîtres de le joindre15».

Comme aliment

Contrairement à l’Europe, mais comme en Asie, le chien était un aliment en Amérique. Non pas une nourriture quotidienne ou banale, mais une nourriture de survie en cas de famine16, et fréquemment une nourriture rituelle. Rien n’indique qu’une race ou qu’une lignée particulière ait été asservie à des fêtes rituelles. Pas d’indications non plus de chiens spécialement engraissés à ces fins, comme c’était le cas chez les Aztèques. Chez les nations algonquiennes des Grands Lacs, comme chez les Iroquoiens, le chien était le mets le plus estimé; souvent accompagné d’autres viandes, ce mets était présent aux fêtes, aux célébrations : tenue de grands conseils, de rencontres diplomatiques ou guerrières, de rituels de mise à mort, de festins pour un malade ou pour les morts17. Les Français ont adopté ces pratiques non pas entre eux, mais dans leurs rapports avec les Amérindiens : ainsi, gouverneurs et officiers suspendaient au feu, pour leurs alliés, de grandes « chaudières » de bœuf et de chien18. Certains Français mangent le chien comme le capitaine Bossu chez les Illinois « plutôt par complaisance que par goût [… ayant (pris pour maxime qu’il fallait dans l’occurrence se conformer au génie des peuples avec lesquels on est obligé de vivre et affecter leurs manières pour se les concilier19».

Les missionnaires jésuites, pour leur part, en ont surmonté « l’aversion comme en France » et en font du bouillon pour leurs malades20, mais le père Nicolas, le plus indianisé des missionnaires, les juge « d’un goût exquis21». Cependant, cette pratique alimentaire qui devient banale pour qui s’inscrit en pays amérindien, demeure un indice de barbarie et un glissement hors de la civilisation comme le souligne cette lettre de l’intendant Denonville en 1687 écrite au ministre des colonies et dans laquelle il exprime son indignation et sa grande peur à l’égard de la proximité des Amérindiens nomades de la zone française de peuplement :

mais Monseigneur à l’égard des autres Sauvages qui sont vagabonds et errants autour des seigneuries particulières (sans être rassemblés en bourgades comme les autres [dans les missions de Sillery, Lorette, Sault de la Prairie, la Montagne de Montréal (vous ne saurez croire Monseigneur le tort que cela fait à la discipline de la colonie, car non seulement les enfants des seigneurs s’accoutument à vivre en libertinage comme eux, mais même abusent des filles et femmes sauvagesses qu’ils entretiennent avec eux, et mènent à leurs chasses dans les bois, où souvent ils souffrent la faim jusqu’à manger leurs chiens22.

Lors des fêtes rituelles

Le chien pouvait également être mis à mort à des fêtes rituelles sans être consommé : pendu à une perche pour chasser la maladie, pour affronter un péril, ligoté et ficelé pour l’arrivée du printemps. Nous traiterons ultérieurement de cela, mais retenons que les missionnaires associèrent le sacrifice du chien à celui de l’agneau que, dans la tradition judéo-chrétienne, l’on peut consommer banalement, mais qui est également investi d’une formidable charge symbolique : l’offrande à Dieu dans l’Ancien Testament de l’agneau pour renouveler l’alliance et, dans le Nouveau Testament, le Christ-agneau de Dieu qui s’immole pour effacer les péchés des hommes et racheter l’humanité. Le sacrifice du chien relèverait donc d’une alliance avec le diable23.

Les missionnaires projetaient une interprétation judéo-chrétienne sur les rites religieux amérindiens impliquant le chien. En réalité, il ne s’agissait pas de sacrifices d’expiation ou de rédemption parce que l’idée de péché – tant l’originel que l’individuel – ne faisait pas partie des conceptions religieuses des animistes. L’oblation du chien constituait un sacrifice propitiatoire de communication avec les forces de l’au-delà et de renouvellement d’alliance24, ainsi que nous tenterons de l’expliquer plus loin.

Comme vidangeurs et coprophages

La dernière fonction du chien était celle de vidangeur et de coprophage. Les sources n’en disent rien, ou si peu et encore de manière bien allusive. Pourtant il s’agit d’une question essentielle : quelles étaient les règles d’hygiène dans les campements et surtout dans les villages? Ainsi, où allaient les excréments humains dans ces villages hurons regroupant facilement cinq cents personnes, parfois probablement plus de mille, voire près de deux mille? Le frère Sagard missionnaire en Huronie nous en livre un indice. De sa part, cela n’est pas surprenant, car les Franciscains décrivaient mieux que les missionnaires des autres ordres religieux les « petites choses » de la vie quotidienne. Il écrit qu’il a fini par trouver la chair de chien : « bonne, et de goût un peu approchant à celle du porc, aussi ne vivent-ils pour le plus ordinaire que des saletés qu’ils trouvent par les rues et par les chemins25».

Nous apprenons ici que ce sont les chiens qui nettoient le village. Ajoutons ce deuxième et dernier passage, concernant l’hygiène dans les maisons longues huronnes — je n’en connais pas d’autres — qui complète le tableau :

S’ils ont des souris sans nombre, je peux dire qu’ils ont des puces à l’infini, qu’ils appellent Touhauc, et particulièrement l’été, desquelles ils sont fort tourmentés : car outre que l’urine qu’ils tombent en leurs cabanes en engendre, ils ont une quantité de chiens qui leur en fournissent à bon escient, et n’y a autre remède que la patience et les armes ordinaires26.

Sagard n’écrit pas que les chiens sont coprophages, mais nous pouvons l’induire. Les chiens de l’Arctique le sont pour leurs propres excréments comme pour ceux des humains. Autrefois, les Inuit avaient des « compagnons de torche-cul » pour chasser les chiens alors qu’ils allaient à la selle. Chez les Chipewyans, nation Dénée des Territoires du Nord-Ouest, l’anthropologue Henry S. Sharp observe que dans un village presque toutes les vidanges aboutissent dans l’estomac des chiens, que les chiens abandonnés se nourrissent l’hiver de chiens morts et des fèces des « bécosses »27. Il devait en être partout de même autrefois, d’autant que la pêche et la chasse avaient leurs périodes creuses durant lesquelles les chiens jeûnaient. Enfin, ne devait-on pas également déféquer dans les maisons longues? Ajoutons encore que le silence des sources constitue un témoignage : ne serait-ce pas parce que les chiens faisaient le ménage qu’elles sont silencieuses? Mais comme Sagard nous dit encore que ces mêmes chiens mettent leur museau dans le pot de nourriture, cela impliquerait, outre qu’ils mangent avec les humains et qu’ils sont mangés par les humains, qu’ils se situent également aux deux bouts de la chaîne alimentaire.

« Les chiens français ont infiniment d’esprit28»

Dans son Histoire naturelle des Indes occidentales, le père Louis Nicolas rapporte un commentaire, à première vue énigmatique, de ses hôtes outaouais à propos des deux chiens européens que le missionnaire avait amenés avec lui. Le père Nicolas nous dit qu’il avait dressé ses chiens à tous les exercices qui leur sont propres : « traîner de gros fardeaux », chasser le gibier à poil et plume même dans l’eau, poursuivre « la grosse venaison », etc.29. Il nous dit encore que :

ces nations les admirent n’ayant jamais vu telle chose » [et qu’ils] tinrent conseil pour savoir s’il ne serait pas expédient de leur faire des sacrifices comme à leurs divinités, ces hommes ne se lassaient point de dire que nos chiens avaient infiniment plus d’esprit que les leurs, ce sont des manitous disaient–ils, et les nôtres ne sont que des bêtes fort stupides, ils n’ont point d’esprit que pour chasser le castor, et les orignaux, les chiens de ces gens ressemblent à leurs maîtres, ils ont infiniment de génie, ils sont adroits à tout comme les gens de la nation du grand canot de bois, c’est ainsi qu’ils nommaient les Francs (…), Keghet, disent-ils enfin de nos chiens en se fermant la bouche avec la main par admiration et frappant la terre avec l’autre (…) en vérité, et de bonne foi, les chiens des Français ont bien de l’esprit30.

Les Outaouais reconnaissent une habilité plus grande aux chiens européens, qui va au-delà de celle des leurs qui se limiterait à la chasse aux castors et aux orignaux. Cette supériorité des chiens européens serait analogue à celle des grands voiliers des Français par rapport aux canots des Amérindiens. Et cette supériorité des chiens européens tiendrait à une force intérieure plus grande, prise au sens d’une force spirituelle ou d’un esprit plus puissant, ce qui est cohérent avec la vision animiste des animaux. À quoi tiendraient alors les habiletés plus grandes des chiens européens? À notre avis aux trois facteurs suivants. Tout d’abord, nous l’avons déjà souligné, les Outaouais comme l’ensemble des Amérindiens du Nord-Est et du subarctique ne connaissaient pas les chiens de traîneaux.

De plus, le dressage des chiens dans la tradition européenne commandait des comportements plus diversifiés et davantage spécifiques. N’oublions pas qu’en Europe la chasse (comme d’ailleurs la pêche en eau douce) étaient des privilèges exclusifs des nobles qui y consacraient une part importante de leurs loisirs. De cette tradition sont nées, grâce à un élevage à base de sélection, des races extrêmement diversifiées, depuis les bassets pour poursuivre le gibier dans les terriers jusqu’aux grands lévriers31. Les paysans avaient des chiens gardiens de troupeaux, bouviers et bergers, de même que des chiens de trait. S’y ajoutaient encore les chiens de sauveteurs, les chiens plongeurs des pêcheurs, etc. Bref, une division des fonctions canines plus élaborée en Europe. Les nobles possédaient des races de chiens différentes pour chaque gibier et ils s’attendaient à des performances spécifiques, tant de leurs meutes que de leurs chiens pris individuellement, tel le chien d’arrêt. En corollaire, comme « artisan » de la chasse, l’Amérindien réunit dans sa pratique davantage d’habilités que l’aristocrate, mais ce dernier dirige une « entreprise » de chasse plus puissante que celle de l’Amérindien. Nous suggérons ici l’analogie entre la boutique de l’artisan et la manufacture, mais revenons plutôt à l’explication de notre missionnaire-aristocrate-chasseur. Celui-ci compare la chasse du « cerf des Indes » (probablement le wapiti maintenant exterminé à l’est du continent) et celle du cerf de France. Ces deux types de chasse seraient « toute différentes ». Les Amérindiens sont les plus habiles chasseurs du monde et ils sont loin de se préoccuper des manières des veneurs des vieux pays, c’est-à-dire de ces officiers de vénerie d’un prince qui s’occupent de la chasse à courre, même si le chasseur autochtone possède d’aussi grandes meutes de chiens que les seigneurs. Le chasseur d’Amérique ne dispose pas de piqueurs qui l’accompagneraient, c’est-à-dire de valets de chiens qui poursuivent la bête à cheval. À l’Amérindien, il suffit d’un canot, d’avirons, de flèches ou d’un fusil. Sachant se passer de « tout ce grand appareil de chasse d’Europe », un seul « Sauvage », sans chiens, déploiera une extraordinaire habilité à suivre les pistes et à déjouer l’animal. Louis Nicolas nous informe que le « veneur sauvage ne met presque jamais les chiens après les bêtes fauves et quoique les chiens de ce chasseur (…) valent bien nos gros limiers, nos courants et nos allants, nos bassets d’Artois, nos lévriers, et nos mâtins, ils ne s’en servent guère l’été, il supplée à tout et l’on peut dire qu’il a tout seul, et les qualités d’un très bon veneur, et de toute une grande meute de chiens bien dressés à la vénerie ». En somme, quels que soient les tours et détours de la bête, notre chasseur la rejoint toujours, même en suivant les traces sur de la vieille neige. Il arrive même que le chasseur « se traîne comme un serpent pour les aller tuer » et, conclut-il : « il est assez rare que le chasseur ne vienne à bout de son dessein32».

Selon Nicolas, c’est donc moins le développement de races canines pour diverses fonctions de la chasse qui compte que l’utilisation du chien et le partage des fonctions entre chasseurs et chiens de chasse. L’aristocrate a tout délégué à ses valets et à ses chiens. Le chasseur amérindien ne délègue rien à des valets tout en gardant l’aptitude de décoder et de suivre lui-même les pistes de l’animal sans confier toute cette fonction au chien. Le chasseur amérindien aura joué de ruse avec l’animal, il se sera confondu avec lui; l’aristocrate ne sera pas descendu de son cheval, il aura dominé la bête et la nature, de par son apparat et sa puissance. Au terme de la quête, dans la forêt de Fontainebleau, le voyer offrira à son maître le pied droit du cerf, aux grands limiers, c’est-à-dire à l’aristocratie des chiens, le cœur et la tête, respectant en cela, partout et pour tous, la hiérarchie.

Poursuivons encore notre quête d’explication du « génie » plus grand des chiens français aux yeux de nos hôtes outaouais. Nous l’avons remarqué, pour parler avec autant d’attention et d’intérêt de la chasse, le père Nicolas en avait gardé, y compris pour la fauconnerie, la passion de ses origines aristocratiques. Passion également pour les animaux qu’il nous décrit avec détail dans leur environnement américain, passion encore pour le dressage, lui qui a appris à deux jeunes ours à marcher comme des hommes, à danser, à manier la hallebarde et à mimer les exercices du mousquet33. Il est donc probable qu’en plus du contexte sociétal qui rend compte de rapports différents aux chiens, le père Nicolas ait été un dresseur exceptionnel de chiens. Qui plus est, et c’est là notre troisième facteur explicatif de l’apparente supériorité des chiens des Français, à cette époque, seule l’aristocratie gardait, pour son seul plaisir, des chiens de compagnie, on dirait « pet » en anglais34. Ces chiens, on les voit fréquemment aux côtés de leurs maîtres dans des tableaux de l’époque représentant des familles aristocratiques dans leurs confortables et luxueux intérieurs. Tous ces facteurs raciaux, sociétaux, individuels ont bien pu fonder le jugement des Outaouais sur « l’esprit » supérieur des chiens français. Quant au père Nicolas, les habilités, la ruse, la finesse du chasseur autochtone l’envoûtaient bien davantage que ne lui en imposait la majesté du seigneur à la chasse à courre. Cela ne fait-il pas encore l’objet d’un débat au Royaume-Uni!

Beaucoup de chiens?

Les missionnaires ont écrit que les Amérindiens se nourrissaient de chiens « comme on fait des moutons en France35». Il y en avait beaucoup et, chez les Hurons, communauté dense d’au moins 20 000 habitants, à part le chien, on mangeait très peu de viande, peut-être cinq ou six fois par année36, la diète reposant sur l’agriculture et en second lieu sur la pêche. Il fallait donc beaucoup de chiens pour tous ces rituels. Les chiennes en avaient deux portées par année et il semble bien qu’on ne tuait pas les chiots. Kohl le dit explisupment37 et les jésuites le suggèrent en écrivant que dans les maisons longues, les chiens « sont aussi chéris que les enfants38». Certes, ils ne disent pas spécifiquement les chiots, mais ne pouvons-nous pas le déduire, par l’attention portée aux jeunes chiots lorsque la chienne meurt et, autour de nous, dans nos sociétés contemporaines, par cette réaction aussi spontanée qu’affectueuse des enfants à prendre soin des petits chiots quand, ce qui est devenu rare, la chienne de la maison n’a pas été stérilisée? Ensuite, jamais les sources ne parlent d’élimination des chiots. Il est donc raisonnable de penser que l’on ne réduisait pas la taille des portées, tout comme les bergers ne sacrifient pas les agneaux à la naissance. En bons éleveurs, les Amérindiens devaient les laisser grandir pour s’en nourrir ensuite. Revenant à notre citation du début où un missionnaire écrivait que vivre parmi les Amérindiens c’est « vivre autant parmi les chiens que parmi les hommes39», nous pourrions ajouter que c’était la même chose que d’habiter parmi des pasteurs, c’est-à-dire « vivre autant parmi les moutons que parmi les hommes ».

Le chien pour penser la société?

L’histoire des chiens s’inscrit dans l’histoire générale des animaux tout autant que dans celle des humains parce que le chien est justement à la frontière du monde animal et de celui des humains dont il est l’indispensable compagnon depuis des millénaires. L’éthologie et la sociographie des chiens nous ont conduit à décrire les différentes races, leur utilité, leurs traits communs et leurs différences d’avec les chiens européens, ce qui nous a incités à dégager les spécificités culturelles européennes et amérindiennes du rapport au chien, mais plus fondamentalement du rapport à l’animal. Si des Amérindiens ont pu croire que les chiens européens avaient plus d’esprit que les leurs parce qu’ils étaient dressés pour des habiletés nouvelles à leurs yeux, à l’inverse les Européens ont réalisé que les Amérindiens accordaient aux chiens une puissance d’esprit percutante, inconcevable pour eux.

1 – Louis Nicolas, Histoire naturelle des Indes occidentales, Bibliothèque nationale, Fr. 2425, f. 68 [Retour au texte]

2 – Bryan D Cummins, First Nations, First Dogs, Calgary, Detselig Entreprises, 2002: 9-10.

Mark Derr, A Dog’s History of America, New York, North Point Press, 2004: 17-18. Marion Schwartz, A History of Dogs in early Americas, New Haven, Yale University Press, 1997, p. 30.[Retour au texte]

3 – Reuben G. Thwaites, dir.: The Jesuit Relations and Allied Documents. Travels and Explorations of the Jesuit Missionaries in New France, 1610-1791 Cleveland, Burrows, 1896 – 1901, 73 vols, t. 38 (1652-1653), p. 241; François-Xavier Charlevoix, Journal d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique septentrionale, Édition critique par Pierre Berthiaume, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1994 : p.300. [Retour au texte]

4 – Grant Keddle, , «Prehistoric Dogs of B.C.:Wolves in Sheeps’ Clothing?» The Midden, Publication of the Archeological Society of British Columbia, t. 25, no.1, February 1993, p. 3.[Retour au texte]

5 – Frédéric Laugrand, communication personnelle. [Retour au texte]

6 – Nicolas Denys, Histoire naturelle des peuples, des animaux, des arbres et des plantes de l’Amérique septentrionale et de ses divers climats, Paris, Claude Barbier, 1672, p. 326-327, 429-434; Pehr Kalm, Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749, Montréal, Tisseyre, 1977, p. 377 – 378 [811].[Retour au texte]

7 – Gabriel Sagard, op. cit., p. 219 [310] ; Louis Nicolas, op. cit., f 68.[Retour au texte]

8 – France. AN, Colonies, C13C 4, f. 139 –139v. Relation du voyage de Monsieur de Bourgmont chevalier de l’ordre militaire de St. Louis, commandant de la rivière du Missoury et sur le haut de celle des Akansas du Missoury aux Padoucas. 15 novembre 1724. Il faudrait plutôt retenir, pour de longues distances, 50 livres ( 22,7 kg) pour un chien costaud selon Marion Schwartz, op. cit., p. 52.[Retour au texte]

9 – Bryan D.Cummins, op. cit., p.147-151; Marion Schwartz, op. cit., p.52.[Retour au texte]

10 – Louis Nicolas, op. cit. f. 67-68.[Retour au texte]

11 – Pehr Kalm, op. cit., p. 300, 379, 446 [ 760, 812, 856]; Louis Nicolas, op. cit., f. 67; Louis Hennepin, Nouvelle découverte d’un très grand pays situé dans l’Amérique, Utrecht, Guillaume Broedelet, 1697, p. 17-18, 96.[Retour au texte]

12 – France. AN, colonie C11A 122, f. 39-39v [ Raudot ?], 2e lettre. A Québec, ce 20 8 bre. 1705 [1718]. [Retour au texte]

13 – Frank G. Speck, op. cit. [Retour au texte]

14 – Ibid. [Retour au texte]

15 – H. Bouquet, Relation historique de l’expédition contre les Indiens de l’Ohio en MDCCLXIV, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1769, p. 112. [Retour au texte]

17 – R. P. S. Tailhan in Nicolas Perrot, 1973, Mémoire sur les Mœurs, coustumes et relligion des Sauvages de l’Amérique septentrionale, R.P.S. Tailhan, eds.,Montréal Éditions Elysée, 1973, [1864],p.172.[Retour au texte]

18 – Télesphore St. Pierre, 1895, Histoire des Canadiens du Michigan et du comté d’Essex, Ontario, Montréal, Typographie de La Gazette, 1895, p. 56-57; R. G. Thwaites, op. cit., t. 67 (1723), p. 220.[Retour au texte]

19 – Jean-Bernard Bossu, capitaine, Nouveaux voyages aux Indes occidentales, Paris, Le Jay, 1768, p. 217.[Retour au texte]

20 – R. G. Thwaites, op. cit., t. 13, (1637), p.96.[Retour au texte]

21 – Louis Nicolas, op. cit. f. 68.[Retour au texte]

22 – France. AN, Colonies, C11A 7 f. 90v, Denonville au ministre. A Québec le 13 novembre 1685.[Retour au texte]

23 – Gabriel Sagard, op. cit., p. 219 [ 310]; R. G. Thwaites, op. cit., t. 7, (1634-35), p. 222 ; t. 23, (1642-1643) p.122-124,158, 170-172.[Retour au texte]

24 – Henri Hubert et Marcel Mauss, «Essai sur la nature et la fonction du sacrifice (1899), dans Marcel Mauss, Œuvres, t. 1, Paris, Édictions de Minuit, 1968, p. 204-206; Élisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1998, p. 203.[Retour au texte]

25 – Gabriel Sagard, op. cit., p.219 [310-311].[Retour au texte]

26 – Ibid. p.221 [313] [Retour au texte]

27 – Henry S. Sharp, « Man: wolf: woman: dog » Arctic Anthropology, 1976, XIII, 1, p 28.[Retour au texte]

28 – Louis Nicolas, op. cit., f. 67.[Retour au texte]

29 – Ibid.f. 67.[Retour au texte]

30 – Ibid., f. 67-68.[Retour au texte]

31 – Ibid. f. 83. Virginia DeJohn Anderson, op. cit., p. 34.[Retour au texte]

32 – Ibid. f. 83-84. [Retour au texte]

33 – Ibid. f. 78-79, 145-151.[Retour au texte]

34 – Katherine C. Grier, Pets in America, A History, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2006, p. 20.[Retour au texte]

35 – Ibid. t. 7, (1634-1635), p. 222.[Retour au texte]

36 – Ibid; Vernon W. Kinietz, op. cit., p.284. [Retour au texte]

37 – L.G. Kohl, p. 37- 39. [Retour au texte]

38 – R. G. Thwaites, op. cit., t, 17, (1639-40), p.12-14.[Retour au texte]

39 – R. G. Thwaites, op. cit., t. 27, (1642), p. 214. [Retour au texte]

Crédit : Bibliothèque et Archives Canada, no d’acc 1948-112-1

Seigneurs campagnards de la nouvelle France

Seigneurs campagnards de la nouvelle France1

par Benoît Grenier*

Département d’histoire

Université Laurentienne (Sudbury)

Une nouvelle vision du monde seigneurial québécois

Dans l’histoire du Québec, le régime seigneurial occupe une place de premier plan. Sans doute que sa longévité en constitue une explication. Cette institution d’Ancien Régime, transplantée en Amérique du nord au XVIIe siècle, ne s’éteignit qu’en 1854 et encore, de nombreuses persistances du régime seigneurial survivront jusqu’au 20e siècle. Malgré l’intérêt porté envers le monde seigneurial québécois, une vision quelque peu mythique demeure associée à celui-ci. Parmi les «images d’Épinal» difficiles à extirper, se trouve celle du seigneur colonisateur, en l’occurrence du «bon seigneur» qui réside dans son manoir d’où il veille sur ses censitaires. Bien que les travaux universitaires des dernières décennies aient montré la rigueur et le caractère contraignant du système, notamment dans les seigneuries appartenant au clergé, cette vision idéalisée apparaît persistante. L’objectif de nos recherches, menées dans le cadre du doctorat en histoire, était justement de mesurer cette présence seigneuriale dans les seigneuries du Québec, des origines à l’abolition du régime seigneurial, afin de connaître la proportion de seigneuries réellement habitées par le «maître des lieux», puis de saisir l’impact de cette présence sur la nature de la sociabilité locale.

La présence des seigneurs dans le monde rural constituait l’exception

Il s’est avéré que la présence des seigneurs dans le monde rural constituait l’exception et non la règle. Tant sous le Régime français qu’après la Conquête, les seigneurs et leurs familles résident le plus souvent hors de leurs fiefs, soit à la ville, soit dans une autre seigneurie qu’ils possèdent (25% des seigneurs possèdent plus d’une seigneurie). En moyenne, seulement le quart des seigneuries possédées par des laïcs2 sont habitées par les seigneurs. Le phénomène s’intensifie cependant entre le XVIIe et le XIXe siècle, atteignant son niveau le plus élevé à la veille de l’abolition de 1854. En effet, lors du recensement de 1851, on peut estimer à près de 40 % la présence seigneuriale, à une époque où le territoire est densément peuplé, permettant aux seigneurs de jouir d’un véritable niveau de vie «seigneurial» et de se construire de confortables manoirs. Ainsi, le seigneur résidant est moins souvent un «colonisateur» qu’un rentier de la terre et la présence seigneuriale s’inscrit davantage dans une société arrivée à maturité qu’à un stade initial de développement. De plus, parmi cette minorité de résidants, les familles qui demeurent sur leur seigneurie pendant plusieurs générations sont encore plus rares. Moins d’une vingtaine de familles seigneuriales, sur plusieurs centaines, peuvent réellement être considérées comme des « dynasties » terriennes bien enracinées, c’est-à-dire résidant en permanence sur leur domaine pendant au moins cinq générations.

Les rapports à la communauté des familles seigneuriales résidantes

Manoir seigneurial de Beauport, vers 1850Source de l’illustration : BAnQ, collection Fred. C. Würtele – P546, D3, P11 |

Une fois ces familles seigneuriales résidantes identifiées, il restait à comprendre comment se caractérisaient leurs rapports à la communauté. Par l’étude de dix familles seigneuriales «résidantes» se caractérisant par leur présence continue sur leur seigneurie, de génération en génération3, nous avons pu émettre certains constats quant à la nature de la sociabilité dans ces localités se distinguant par la présence du seigneur et de sa famille. En observant notamment leur capacité à assurer à leur progéniture une condition équivalente à la leur (ce qu’on désigne la reproduction familiale), mais aussi leurs comportements matrimoniaux, l’attitude des seigneuresses, le rapport à la notabilité locale, puis les rapports harmonieux ou conflictuels avec la communauté, il s’est dégagé une grande diversité au sein du groupe, mais aussi une évidente évolution dans le temps, en ce qui concerne la sociabilité locale. Cependant, malgré l’importance d’analyser finement les réalités à l’échelle familiale et individuelle, l’étude a permis de dégager une césure bien nette entre familles seigneuriales roturières et celles appartenant à la noblesse. Cette distinction peut se résumer ainsi : intégration (ou assimilation) des premières et auto-ségrégation des secondes. En effet, bien que parvenues à la dignité seigneuriale, plusieurs des familles roturières, possédant des fiefs de petite dimension ou encore périphériques, paraissent tout simplement incapables d’adopter un comportement véritablement «seigneurial». En contractant des alliances avec de simples habitants (par une forte propension à l’endogamie géographique ainsi qu’à la consanguinité), en pratiquant des professions «indignes» de leur statut (de nombreux fils de seigneurs sont simplement agriculteurs) ou carrément par l’analphabétisme limitant fortement leur capacité de gestion du fief, les seigneurs résidants roturiers s’intègrent effectivement à leur communauté, avec parfois pour conséquence ultime la perte du fief au terme de quelques générations (à L’Isle-Verte par exemple). À l’opposé, les familles seigneuriales nobles (souvent anoblies en Nouvelle-France), lorsqu’elles prennent racine sur leur fief, n’entretiennent pas moins pour autant des relations avec leur groupe social. Détentrices de fiefs mieux localisés dans l’espace (Beauport ou Boucherville notamment), elles appartiennent à l’élite coloniale et tissent des liens avec celle-ci qui se manifestent, par exemple, dans le choix des parrains et marraines. Par des mariages prestigieux ou encore des carrières militaires ou ecclésiastiques pour leurs enfants, les familles nobles se tiennent volontairement à l’écart de leur communauté d’appartenance, dressant un mur face à celle-ci et affichant clairement leur supériorité sociale. Il n’est d’ailleurs pas aisé pour les membres de ces familles nobles de transgresser cette frontière socioculturelle, le fils de la seigneuresse Marie-Catherine Peuvret et héritier de la seigneurie de Beauport, Antoine Juchereau Duchesnay, l’apprendra à ses dépends lorsque sa mère menacera de le déshériter parce qu’il s’apprêtait à épouser, en 1737, la fille d’un censitaire4 !

Le mythe du seigneur résidant

Entre l’intégration à la communauté, en particulier pour les familles roturières d’extraction modeste, et l’«autoségrégation» pour les véritables «gentilshommes campagnards», la présence seigneuriale génère des modèles de sociabilité bien différents. En observant la présence seigneuriale, non seulement peut-on remettre en question certains mythes bien enracinés à propos du régime seigneurial québécois, dont celui du «seigneur résidant», mais aussi est-il possible de saisir toute la diversité et le caractère évolutif du «monde» rural et seigneurial dans la vallée du Saint-Laurent à l’époque de la Nouvelle-France et au-delà.

* L’auteur est professeur adjoint au département d’histoire de l’Université Laurentienne (Sudbury). Il vient de publier, à la suite de sa thèse de doctorat réalisée aux universités Laval (Québec) et de Haute-Bretagne (Rennes II), Seigneurs campagnards de la Nouvelle-France : présence seigneuriale et sociabilité rurale dans la vallée du Saint-Laurent à l’époque préindustrielle, Presses universitaires de Rennes, 2007, 409 p. [ Retour au texte ]

1 – Par «nouvelle France», nous entendons la société française d’Ancien Régime implantée dans la vallée du Saint-Laurent sous le Régime français et son extension sous le Régime britannique, notamment par la persistance du système seigneurial jusqu’en 1854. [ Retour au texte ]

2 – Le clergé détient plus ou moins 25% du territoire seigneurial. [ Retour au texte ]

3 – Ce sont les seigneuries suivantes : Baie-Saint-Antoine, Beauport, Boucherville, Grondines, Lavaltrie, L’Isle-Verte, Rivière-du-Sud, Saint-François-du-Lac, Saint-Hyacinthe et Trois-Pistoles. [ Retour au texte ]

4 – Sur le cas spécifique de cette seigneuresse : Benoît Grenier, Marie-Catherine Peuvret (1667-1739). Veuve et seigneuresse en Nouvelle-France, Sillery, Septentrion, 2005, 260 p. [ Retour au texte ]

L’Association French Lines, au service de la mise en valeur du patrimoine des compagnies maritimes françaises

L’Association French Lines, au service

de la mise en valeur du patrimoine

des compagnies maritimes françaises

par Pierre Commenge

Responsable multimédia de l’Association French Lines

pcommenge@frenchlines.com

http://www.frenchlines.com

Paquebot Normandie, mars 1935 (en service

|

La mission de l’Association French Lines, reconnue d’intérêt général, consiste à conserver et présenter au public le patrimoine des compagnies maritimes françaises. Les collections rassemblées en 1995 sont issues principalement de cent cinquante ans d’histoire de la Compagnie Générale Transatlantique, des Messageries Maritimes, de la C.G.M. (Compagnie Générale Maritime) et de la S.N.C.M. (Société Nationale Maritime Corse Méditerranée). Le fonds d’archives historiques est complété par d’importantes collections : photographies, films, objets de la vie maritime, mobilier. De plus amples informations sur les collections sont consultables sur le site Internet.

Depuis sa création, l’association poursuit un travail d’inventaire de ses collections, grâce à une équipe de onze salariés, d’une vingtaine de bénévoles et avec le soutien des institutions françaises (Direction des Archives de France, Centre des Archives du Monde du Travail, etc.). Ce travail aboutit à la création d’outils informatiques de recherche et de consultation : numérisation (photographie, films, documents sonores, etc.), inventaires et bases de données thématiques.

Les archives sont ouvertes au public dans le centre de recherche installé au Havre, port historique des grands transatlantiques, à deux heures de Paris, et pour partie à Marseille, au bord de la Méditerranée. Pour faire connaître les collections, French Lines participe à de nombreuses expositions et en réalise plusieurs chaque année. Pour 2007, une grande exposition consacrée aux paquebots transatlantiques s’est tenue à Valence en Espagne, l’île de la Réunion a accueilli une exposition sur les paquebots des lignes de l’Océan indien, et Marseille, une exposition sur les peintres de la Marine. De nombreux éditeurs utilisent les photographies conservées (environ 70000, sur tous supports) pour leurs projets d’édition, et des images d’archives audiovisuelles sont utilisées pour des documentaires de télévision.

Internet constitue un des instruments permettant d’aller à la rencontre du public : le site web, actif depuis 1998 (partiellement en anglais depuis 1999) comprend des rubriques consacrées à la présentation de l’association, de ses actions, du calendrier des manifestations, mais fonctionne également comme un centre de documentation virtuel : historique des compagnies, histoire des navires, instruments de recherche, tels bibliographie, liste du fonds audiovisuel avec descriptif de chaque film, outils de consultation des bases de données, etc.

Parmi ces nombreux projets, trois concernent plus particulièrement les généalogistes et les historiens :

Entretiens de mémoire orale

Depuis plusieurs années, French Lines recueille méthodiquement la mémoire des anciens des compagnies maritimes : souvenirs de navigants, de la vie à bord, du travail à la machine ou à la passerelle, mais également du travail à terre. Ces entretiens sont enregistrés sur supports audiovisuels , classés et inventoriés. Pour certains, avec l’accord de leur auteur, ils sont mis à disposition des historiens et des chercheurs. Cette « mémoire orale » est constituée d’un ensemble de témoignages rares et riches d’acteurs aux métiers souvent disparus aujourd’hui. Des photographies, des documents numérisés extraits des archives viennent compléter la partie audiovisuelle. La rubrique est ouverte sur le site Internet depuis décembre 2006, et 16 métiers sont accessibles, ainsi que des sections dédiées aux services pont, machine et civil et des dossiers thématiques. On peut y consulter près de 100 extraits audio et une cinquantaine d’extraits vidéo des films de la collection.

Collection de photographies

Des objets de la vie de tous les jours sur le bateau,

|

Ouverte en 2007, cette nouvelle rubrique permet au visiteur de visionner la base de données photographiques par l’intermédiaire du site Internet : le fonds photographique comprend près de 70000 photos, et la campagne de numérisation en haute-résolution, débutée en 1998, rassemble aujourd’hui 7000 de ces documents sous forme numérique. La base de données, mise en place conjointement, permet de traverser la collection sous des angles de recherches thématiques, par exemple : l’œuvre d’un photographe, différentes facettes de la vie à bord, les photos d’un navire, d’une époque ou d’un lieu géographique. Les visiteurs du site peuvent se constituer une sélection qui reste enregistrée entre chaque visite.

Listes de passagers

Une base de données est constituée à partir des listes de passagers émises par les compagnies, conservées aujourd’hui dans les archives de French Lines. De nombreuses listes ont été détruites lors de la Seconde Guerre mondiale. L’accès à cette base de données est possible par le site Internet, et permet des recherches par patronymes ou par voyages. Actuellement les archives de ces listes sont traitées jusqu’en 1936, et la base comporte près de 7000 noms de passagers. Des reproductions numériques des plus beaux exemplaires (au format PDF) sont également téléchargeables. Fin 2007, ce travail va être étoffé par l’ajout de milliers de nouveaux patronymes extraits des listes de passagers de 1936 à 1945.

Ces trois projets sont évolutifs, et seront mis à jour au fil de l’avancée du travail. De nouveaux projets sont actuellement à l’étude, comme l’ouverture de la base de recherches dans les archives historiques (ouverture fin 2007) ou l’accès aux dossiers du personnel des compagnies qui devrait susciter l’intérêt des généalogistes. La législation française impose un délai de 120 ans avant d’autoriser l’accès du public à ces dossiers, mais cela permettrait dès maintenant de mettre à la disposition des chercheurs les dossiers antérieurs à 1887.

French Lines est engagée depuis bientôt dix ans dans l’accès et la diffusion par Internet du patrimoine qu’elle conserve. Pour cette action, elle reçoit le soutien de ses adhérents et de ses partenaires institutionnels, en particulier de la Région Haute-Normandie.

L’implication de volontaires canadiens-français dans des conflits internationaux du XIXe siècle

L’implication de volontaires canadiens-français dans des conflits internationaux du XIXe siècle1

Jean Lamarre

Département d’histoire

Collège militaire royal du Canada

Les rapports que les Québécois (es) entretiennent avec la guerre demeurent encore aujourd’hui ambigus. Si, dans l’ensemble, la « guerre » renvoie souvent à des points tournants de leur histoire, comme à la défaite française officialisée par le Traité de Paris de 1763 aux mains des Britanniques, elle fait plus généralement écho aux deux guerres mondiales du XXe siècle et à la farouche opposition qu’ont manifestée les Canadiens français à l

’endroit de la conscription. Au-delà d’engendrer d’intenses tensions sociopolitiques, ces épisodes et

l’analyse dont ils ont été l’objet ont surtout mis en évidence le refus des Canadiens français à participer aux deux guerres. Cette façon d’aborder ce thème escamote une partie de la réalité dans la mesure où la rebuffade des Canadiens français s’est manifestée principalement quand lev volontariat a cédé le pas à l’obligation de s’enrôler. Car il faut rappeler que nombre d’entre eux se sont enrôlés volontairement lors des conflits modernes et que certains se sont même engagés de leur propre gré dans des conflits étrangers, venant ainsi nuancer l’idée selon laquelle les Canadiens français se soient toujours vivement opposés à toute participation à la guerre.

l’analyse dont ils ont été l’objet ont surtout mis en évidence le refus des Canadiens français à participer aux deux guerres. Cette façon d’aborder ce thème escamote une partie de la réalité dans la mesure où la rebuffade des Canadiens français s’est manifestée principalement quand lev volontariat a cédé le pas à l’obligation de s’enrôler. Car il faut rappeler que nombre d’entre eux se sont enrôlés volontairement lors des conflits modernes et que certains se sont même engagés de leur propre gré dans des conflits étrangers, venant ainsi nuancer l’idée selon laquelle les Canadiens français se soient toujours vivement opposés à toute participation à la guerre.

Le XIXe siècle offre plusieurs cas où des Canadiens français, pour différents motifs, se sont enrôlés volontairement dans des guerres étrangères. Par exemple, au milieu des années 1860, ils franchissent le continent pour se porter volontaires afin de soutenir la France dans son dessein de prendre le contrôle du Mexique et de recréer un empire français en Amérique. Et au début des années 1860, des dizaines de milliers de Canadiens français s’enrôlent volontairement dans les armées du Nord qui combattent les esclavagistes du Sud durant la guerre de Sécession américaine2.

Des Canadiens français au secours de la France au Mexique

Le contexte

La participation des Canadiens français à cette guerre demeure timide. Elle témoigne néanmoins de la volonté de certains d’entre eux d’appuyer l’ancienne mère patrie dans sa volonté de chercher à recréer en Amérique un nouvel empire français. Replongeons-nous dans le Mexique du milieu du XIXe siècle. L’indépendance accordée en 1821 à cette colonie par l’Espagne n’a pas pour effet de stabiliser pour autant le pays qui dès lors est en proie à une grave crise politique et à de vives tensions raciales entre Blancs, Métis et Amérindiens qui composent la population mexicaine. La vie politique du pays est marquée par de nombreux coups d’État qui ajoutent à l’instabilité. En 1858, un nouveau renversement de gouvernement propulse Benito Juarez, un Indien, au pouvoir. Après avoir échappé à un coup d’État en 1861, Juarez, dans l’espoir de compter sur des capitaux pour redresser l’économie du pays, décide de suspendre le paiement des dettes que le Mexique avaient contractées envers l’Angleterre, l’Espagne et la France.

L’implication de la France

En réaction, les pays créditeurs envoient une force expéditionnaire au Mexique. Mais dès 1862, Britanniques et Espagnols décident de se retirer. La France y demeure, avec la ferme intention de prendre le contrôle du pays. Napoléon III y voit alors une occasion unique de recréer un empire catholique en Amérique qui pourrait s’opposer à la République protestante américaine sur le continent. La situation est d’autant plus favorable à la France que les Américains sont eux-mêmes aux prises avec leur fratricide guerre civile.

Dès lors, le général Charles Ferdinand Latrille de Lorencez, à la tête du commandement militaire français, reçoit l’ordre de s’emparer de Mexico qu’il atteint le 5 mai 1862 sans pour autant en prendre le contrôle. Sous le commandement d’Elie Frédéric Forey, 26 000 hommes arrivent en renfort en septembre 1862, relançant ainsi l’offensive française qui ne donne des résultats escomptés qu’en juillet 1863 alors que Juarez est forcé de quitter Mexico et se réfugie près de la frontière américaine. Mexico tombe aux mains des Français et un groupe de notables mexicains offre la couronne impériale à l’archiduc d’Autriche Maximilien de Habsbourg.

Malgré la prise de Mexico, la France ne réussit toutefois pas à contrôler l’ensemble du territoire. La guérilla s’organise et fait rage en région, notamment dans la ville d’Oaxaca, fief du chef rebelle Porfirio Diaz. Le général Bazaine, qui remplace le général Forey à la fin de 1864, reçoit l’ordre de mener les opérations dans cette région. Quelques mois plus tard, Diaz signe la reddition d’Oaxaca, sans pour autant que la rébellion ne soit matée. Si bien qu’en 1866, après quatre ans de combat, la France n’a pas atteint son objectif. Alors que la guerre de Sécession se termine aux États-Unis, le ministre des affaires étrangères américain, William H. Seward, fait clairement savoir à Napoléon III que son pays désapprouve fortement l’intervention française contre le gouvernement républicain de Juarez et qu’il exige le retrait des troupes françaises. Napoléon III décide de retirer son armée et en février 1867, le dernier navire français quitte le Mexique. Pour sa part, Maximilien connaît une fin tragique. Refusant d’abdiquer, il se réfugie dans Santiago de Querétaro où il accepte de se rendre croyant pouvoir quitter le Mexique sur le prochain navire en direction de l’Europe. Mal lui en prit. Il est fait prisonnier, condamné à mort et exécuté le 19 juin 1867.

Deux figures bien connues : Faucher de Saint-Maurice et Honoré Beaugrand

L’état des recherches ne permet pas de connaître le nombre de Canadiens français qui ont participé à cette guerre. Mais nous savons que quelques Canadiens français se rendent au Mexique à partir de juin 1863 pour soutenir la France. Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice, farouche partisan de la France, combat avec l’armée française en 1864-1865 à titre de sous-lieutenant. Il reçoit la médaille du Mexique et la croix de l’ordre militaire de Guadeloupe et décrira plus tard son expérience militaire par la publication de nombreux écrits. Honoré Beaugrand, qui se fera élire maire de Montréal en 1885, auteur de La Chasse-galerie et du roman paru à Fall River au printemps de 1878, Jeanne la fileuse : épisode de l’émigration franco-canadienne aux États-Unis, qui retrace l’aventure d’une jeune Canadienne française émigrée dans une ville industrielle de la Nouvelle-Angleterre, participe également à ce conflit et s’illustre particulièrement dans la guerre anti-guérilla qui est menée à partir de 1864.

Des Canadiens français contre le général Lee

Va-et-vient à travers la frontière

De tous les conflits étrangers auxquels les Canadiens français ont participé, la guerre civile américaine (1861-1865) représente celle où ils ont été les plus nombreux à s’impliquer, soit entre 12 000 et 15 000. Quand la guerre civile éclate aux États-Unis, un nombre considérable de Canadiens français y séjournent déjà, oeuvrant dans des secteurs économiques divers. Plusieurs d’entre eux avaient pris l’habitude depuis plus de vingt ans de traverser la frontière afin d’aller y trouver du travail d’appoint pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Ils travaillent principalement comme journaliers dans le secteur agro-forestier du Midwest américain, du Maine et de l’État de New York ou dans les manufactures de coton et de laine qui se développent rapidement dans le nord de la Nouvelle-Angleterre. Lorsque le conflit éclate, certains Canadiens français retournent au pays alors de nombreux Américains d’origine canadienne-française, de même que des Canadiens français séjournant aux États-Unis s’enrôlent, alors que d’autres quittent le Canada-Est et franchissent la frontière pour aller s’inscrire dans les bureaux de recrutement américains.

Alors que les préparatifs au Nord vont bon train, la guerre et le mouvement observé à la frontière canado-américaine sussupnt à Londres de graves inquiétudes. Dès le 13 mai 1861, l’Angleterre prend officiellement position dans ce conflit en votant une loi qui proclame sa neutralité qui défend à tout sujet britannique, sous peine de saisie et d’emprisonnement, de prendre du service en pays étranger ou d’aider des parties belligérantes étrangères, soit en participant à l’enrôlement, soit en fournissant des fournitures de guerre3.

Les Canadiens français s’enrôlent

Les mesures prises par Londres n’ont toutefois pas l’effet recherché. Dès la fin d’avril 1861, des quotidiens de Montréal et de Québec rapportent que la guerre déclenche au Canada-Est un fort « enthousiasme pour le Nord et que déjà, 600 hommes de Québec et un grand nombre de Montréal sont partis pour Boston afin de s’enrôler dans l’armée des États-Unis »4.

Les Canadiens français s’enrôlent massivement lors de la première année de la guerre. Leur enthousiasme, comme celui des Nordistes, se refroidit à partir de la fin de 1861 au moment où la guerre se prolonge. Le niveau d’engagement remonte de manière significative à partir des mois de juillet et d’août 1862 au moment où sont votés le Militia Act et le Militia Draft Act, qui bonifient l’enrôlement. En août 1862, le niveau d’enrôlement atteint des sommets qui ne seront jamais égalés par la suite.

Le patriotisme, l’idéalisme, la recherche de l’aventure et l’aspect monétaire sont dans cet ordre, les motifs les plus souvent évoqués par les spécialistes de la guerre de Sécession pour expliquer l’enrôlement5. Chez les Canadiens français établis aux États-Unis, le patriotisme a joué un rôle important dans la décision de s’enrôler. Nombreux sont ceux qui s’y prêtent volontiers, profitant de la guerre pour afficher ouvertement leur loyauté à leur nouvelle patrie et démontrer qu’ils sont d’honnêtes et de courageux citoyens prêts à prendre les armes pour défendre la liberté et maintenir l’intégrité territoriale du pays où ils ont choisi de vivre. D’autres sont plus réticents et n’acceptent de s’enrôler que sous la pression de leurs pairs ou de crainte d’être traités de lâches par les membres de leur communauté.

Ce patriotisme n’est pas partagé par les Canadiens français qui quittent le Canada-Est pour aller combattre dans les armées du Nord. Certes, plusieurs d’entre eux ont des parents et des amis installés aux États-Unis et s’enrôlent afin de les soutenir dans leur lutte pour sauvegarder les valeurs de leur pays adoptif. Mais il faut voir que le rapport que ces Canadiens français avaient tissé avec les États-Unis était d’un tout autre ordre. Depuis quelques décennies, ils étaient nombreux à avoir pris l’habitude de travailler temporairement dans le Nord-est et dans le Midwest pour en rapporter des épargnes leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie6. Pour eux, la guerre qui éclate vient d’abord perturber le marché du travail et les occasions d’emplois sur lesquelles ils comptaient. Leur participation à la guerre trouve sa justification dans leur volonté de contribuer au maintien de ce marché de l’emploi, un maintien qui passe par la sauvegarde de l’Union elle-même. De plus, l’assurance d’un revenu mensuel de 13$, soit le montant de la solde offerte au simple soldat au début de la guerre7, paraît à de nombreux Canadiens français préférable à l’oisiveté ou la misère qui les attendaient en revenant au pays. Dans l’ensemble, il apparaît peu probable que le patriotisme et la volonté de défendre les valeurs fondamentales américaines que les élites cléricales dénonçaient ouvertement en chaire aient pu constituer une motivation suffisante pour les amener à faire un tel geste.

La volonté de faire disparaître l’esclavage

L’idéalisme et la volonté de contribuer à faire disparaître l’esclavage a pu influencer la décision de certains d’entre eux. Même si la question de l’esclavage a été reléguée au second rang dès le début du conflit, dans l’esprit de certains, le lien entre guerre et esclavage ne s’est pas totalement dissipé8.

La recherche de l’aventure

Toute guerre attire son lot d’aventuriers et la guerre de Sécession n’a pas fait exception. La guerre crée un tout nouvel univers dans lequel les règles de la société civile ne s’appliquent plus. Une toute nouvelle réalité s’impose, exaltante, marquée par la vie en groupe, par la camaraderie, l’aventure et l’inconnu, un monde brutal aussi et impitoyable, mais qui offre néanmoins à certains, l’occasion de démontrer leur courage, leur bravoure et leur audace. Il n’est pas exclu que cette dimension de la guerre ait attiré des Canadiens français.

L’aspect monétaire

Les avantages financiers qui accompagnent l’enrôlement ont constitué l’élément d’attraction le plus important pour attirer les Canadiens français. L’enrôlement devient encore plus attrayant à partir de juillet 1862, au moment où le Congrès vote le Militia Act qui autorise le gouvernement fédéral à verser une prime de 100$ à toute recrue à la fin de son contrat. Les États et les villes emboîtent le pas, en accordant eux aussi des primes afin d’atteindre les quotas que leur fixe Washington. Avec la conscription votée par le Congrès en mars 1863, l’enrôlement s’avère encore plus profitable. Cette loi comporte des dispositions permettant le paiement de fortes primes aux recrues et aux vétérans. Elle autorise également la substitution, permettant à un citoyen appelé à servir à payer un substitut pour le remplacer. Les Américains de 18 et de 19 ans, de même que les immigrants, deux groupes exclus de la conscription, ont pu ainsi tirer avantage de ces dispositions9.

Dans ce contexte, la recherche d’un revenu constitue vraisemblablement la motivation première des Canadiens français à participer à la guerre. Le rythme d’enrôlement épouse les périodes où des décisions sont prises par les différents paliers gouvernementaux afin de bonifier les primes à l’engagement. Le nombre important d’enrôlements au cours de la première année du conflit en l’absence de primes, tient au fait que les Canadiens français établis aux États-Unis s’enrôlent par patriotisme et que de nombreux Canadiens français séjournant aux États-Unis à la recherche d’un emploi saisonnier, espèrent, comme le voulait la croyance générale, que le conflit soit de courte durée, que le danger soit relatif et qu’ils puissent toucher leur solde et revenir sain et sauf au pays.

Les volontaires canadiens-français qui s’engagent sont jeunes. Leur âge varie entre 15 et 49 ans, même si légalement, seules les recrues âgées entre 18 et 45 ans sont éligibles. L’âge moyen à l’enrôlement est de 25,2 ans, ce qui correspond à celui de l’ensemble des soldats nordistes10.

Les enrôlés canadiens -français sont majoritairement des célibataires11. Peu d’hommes mariés semblent disposés à mettre leur vie en jeu dans une guerre étrangère. Par ailleurs, très peu de recrues connaissent les rudiments de la lecture et de l’écriture. Plus de 90% sont incapables de signer leur contrat d’engagement et apposent une croix au bas du document. Les recrues possèdent des expériences de travail très variées. Ils sont commerçants, pêcheurs, ingénieurs, aubergistes ou coupeurs de pierre. Les plus nombreux sont des travailleurs non qualifiés, principalement des journaliers (25%). Les fermiers représentent le second groupe en importance, soit près de 15%. Ils sont suivis par les artisans (11%). La grande majorité des recrues (98%) ne possède aucune expérience militaire.

La guerre de Sécession fut la plus meurtrière de l’histoire américaine et les Canadiens français n’ont pas échappé à la brutalité des combats. Ils ont toutefois été moins affligés que l’ensemble des Nordistes. De tous les Canadiens français enrôlés, 8%, soit près de 1 000, ne reviennent pas à la maison, soit près de deux fois moins que la moyenne enregistrée pour les Nordistes (14,4%)12. Si les Canadiens français décédés sont moins nombreux à mourir sur les champs de bataille que les Nordistes (60% des décès comparativement à 70%), ils sont par contre davantage fauchés par la maladie : 40% d’entre eux en meurent, contre 30% chez les Nordistes. Enfin, près de 12% des Canadiens français sont blessés au combat, soit autant que chez les Nordistes.

La guerre civile se termine en avril 1865 par la victoire des Nordistes. Le gouvernement fédéral offre aux enrôlés canadiens-français des terres gratuites dans le nord du pays et un grand nombre d’entre-eux décident de s’installer aux États-Unis. Certains toutefois reviennent au pays avec, en poche, quelques épargnes et des souvenirs qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Conclusion

De nombreux Canadiens français ont participé volontairement à certaines guerres du XIXe siècle, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis. Démontrant encore leur grande propension à la mobilité, ces Canadiens français n’ont pas craint de s’enrôler quand leur conviction patriotique ou le bien-être de leur famille étaient en jeu. Ces valeurs ont été centrales dans la culture de vie des Canadiens français et constituent les éléments de base permettant de comprendre leur implication dans des conflits militaires étrangers.

1 – Une version semblable bien que plus élaborée de cet article a paru initialement dans la revue Cap-aux-Diamants, no 90, été 2007. [ Retour au texte ]

2 – Jean Lamarre, Les Canadiens français et la guerre de Sécession, 1861-1865, (VLB, 2006). [ Retour au texte ]

3 – Le Canadien, 27 mai 1861, p. 2. [ Retour au texte ]

4 – Le Canadien, 22 avril 1861, p.5; 26 avril 1861, p. 5, La Minerve, 20 avril 1861, p.3. [ Retour au texte ]

5 – James McPherson, For Cause and Comrades, (Oxford University Press, 1997), p. 27-28. [ Retour au texte ]

6 – Voir les études de Bruno Ramirez, Par monts et par vaux, Migrants canadiens-français et italiens dans l’économie nord-atlantique, 1860-1914, (Montréal, 1991) et La Ruée vers le Sud. Migrations du Canada vers les États-Unis, 1840-1930, (Montréal, 2003), d’Yves Roby, Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930, (Sillery, 1990) et Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre. Rêves et réalités, (Sillery, 2000) et de Jean Lamarre, Les Canadiens français du Michigan, (Sillery, 2000). [ Retour au texte ]

7 – La solde sera augmentée à 16$ par mois en mai 1864. Ella Lonn, Foreigners in the Union Army, (Bâton Rouge, 1951), p. 140. [ Retour au texte ]

8 – Notons que Marquis soutient dans son étude portant sur les provinces de l’Atlantique que l’abolition de l’esclavage, à tout le moins au début de la guerre, n’est pas une motivation pour les recrues. Greg Marquis, In Armageddon’s Shadow : The Civil War and the Canada’s Maritime Provinces, (Halifax, 1998), p. 107. [ Retour au texte ]

9 – James Geary, We Need Men. The Union and the Civil War, (Delkab, Ill, 1991), p. 66. [ Retour au texte ]

10 – McPherson, For Cause and Comrades, op. cit., p. viii. [ Retour au texte ]

11 – Le statut civil des recrues est rarement précisé dans les dossiers. [ Retour au texte ]

12 – Voir le site internet www.civilwarhome.com [ Retour au texte ]

La généalogie : réflexions sur une pratique culturelle et scientifique

La généalogie : réflexions sur une pratique culturelle et scientifique

par Fernand Harvey*

fernand.harvey@ucs.inrs.ca

Le Québec partage avec la France une mémoire commune liée à ses origines coloniales qui remontent à l’époque de la Nouvelle-France. Ce lien nous est certes rappelé par l’histoire, mais également par la généalogie. Aussi n’est-il pas sans intérêt de s’interroger sur cette pratique à la fois culturelle et scientifique que constitue la généalogie. Le fondement de la démarche généalogique repose, on en conviendra, sur la recherche des origines et de la filiation des individus et des familles.

La généalogie spontanée

Cette recherche des filiations a longtemps revêtu une dimension spontanée dans la société rurale traditionnelle canadienne-française. On connaît l’importance de la famille élargie de cette époque, alors que la famille dépassait le cercle restreint autour du père, de la mère et des enfants, pour inclure les grands-parents, les oncles, les tantes et les cousins de la première, de la deuxième, voire de la troisième génération. Au cours du XIXe siècle et jusqu’aux années 1930, la connaissance de cette parenté élargie allait de soi. Les filiations pouvaient s’établir de façon relativement spontanée et souvent remonter à trois générations, grâce à la tradition orale et à la mémoire des aînés. Ce sens de la filiation se traduisait souvent dans la façon de nommer les personnes. Un tel était désigné sous le nom d’Alfred à Paul ou de Pierre à André, pour marquer la filiation avec le père. La tradition orale permettait également de se remémorer certains événements du passé liés à l’histoire familiale, notamment à ses membres les plus originaux ou les plus connus. Par ailleurs, les grandes fêtes religieuses ou les réunions de famille étaient l’occasion de renforcer ces liens de filiation dans un contexte de transmission de la culture.

Parallèlement, la pratique des métiers traditionnels d’avant la période industrielle a également permis une transmission de la culture par le biais d’un apprentissage plus ou moins formel. De cette transmission se profilait une filiation : on était souvent agriculteur, menuisier ou navigateur, de père en fils.

Cette forme populaire de généalogie se rattachait à la culture du milieu et sa forme spontanée relevait davantage de l’oral que de l’écrit; elle avait davantage recours à la mémoire des individus qu’à l’histoire, considérée comme la science du passé.

La généalogie savante : de l’illustration à la science et de l’élitisme à la démocratisation

La transmission formelle de la filiation par le recours aux documents d’état civil et aux archives marque une seconde étape dans l’évolution de la pratique généalogique. Elle s’est développée au sein des classes supérieures, parallèlement à la généalogie spontanée des milieux populaires et se caractérise par un double mouvement : celui de sa professionnalisation et celui de sa démocratisation.

À l’origine, la généalogie se caractérisait comme pratique d’illustration. Elle cherchait davantage à justifier la position sociale des grandes familles de la noblesse ou de la bourgeoisie qu’à s’appuyer sur une analyse méthodique des sources. Cette forme préscientifique de la généalogie remonte au Moyen Âge et correspond à l’émergence de la noblesse. Il s’agissait, en somme, de prouver sa filiation afin de justifier son pouvoir politique et sa transmission à ses descendants. Dans ce contexte, le patrimoine familial prenait tout son sens puisqu’on voulait transmettre un nom, un titre, un château et des biens. Les premiers généalogistes ont ainsi été au service du roi et de la noblesse à tous ses échelons. Leur pratique répondait à un triple objectif : rappeler la mémoire glorieuse du passé, s’assurer un capital de prestige pour le présent et orienter les alliances matrimoniales de façon à renforcer la classe noble et éviter les mésalliances avec la bourgeoisie ou les roturiers. La bourgeoisie européenne du XIXe siècle a, par la suite, utilisé une stratégie analogue dans le but de renforcer sa position sociale.