La traversée de l’Atlantique aux XVIIe et XVIIIe siècles.1

Aujourd’hui, lorsque nous traversons l’Atlantique Nord dans le confort d’un Airbus ou d’un Boeing, il nous est difficile d’imaginer les conditions difficiles que connurent ceux et celles qui osèrent s’aventurer sur l’océan aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Bien que moins périlleuse qu’au XVIe siècle, la traversée était toujours une rude épreuve que marins et passagers n’entreprenaient pas sans crainte. Essentiellement terrienne depuis un millénaire, la civilisation européenne associait la mer aux pires images de détresse et de peur. À l’époque, plusieurs proverbes et dictons circulaient en Europe et conseillaient de ne pas se risquer sur la mer : « Louez la mer, mais tenez-vous sur le rivage » disaient les Latins. « Mieux vaut être sur la lande avec un vieux chariot que sur mer dans un navire neuf » affirmaient les Hollandais. « Si tu veux apprendre à prier, va sur la mer », déclarait le personnage de Cervantès Sancho Pança. De plus, la traversée de l’Atlantique Nord en direction du Canada avait la réputation d’être extrêmement difficile. En 1716, le commandant du navire François, le capitaine Voutron, qui avait effectué plusieurs fois ce voyage, écrivait:

« J’ai été sept fois au Canada et quoique je m’en sois bien tiré, j’ose assurer que le plus favorable de ces voyages m’a donné plus de cheveux blancs que tous ceux que j’ai faits ailleurs. »

|

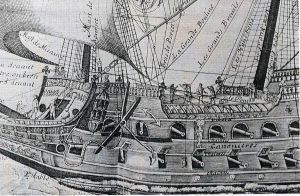

Détail d’un navire apparaissant sur la page frontispice du traité d’hydrographie de G. Fournier, 1667

Crédit : collection privée de l’auteur |

Partis principalement de l’Île-de-France ou du Nord-Ouest (Normandie, Bretagne, Poitou, Aunis, Saintonge et Picardie), ce n’est pas sans une certaine angoisse face au voyage que les immigrants en partance pour le Canada montaient à bord d’un navire de moins de 200 tonneaux dont la longueur était inférieure à 25 mètres. Inutile de mentionner que dans un si petit bâtiment le confort laissait à désirer. La place réservée aux passagers y était très limitée. Tout le monde, fonctionnaire du roi, missionnaire, religieuse, officier militaire, soldat, engagé, fils de famille, braconnier, faux saunier, marchand, commis et émigrant volontaire, étaient serrés comme des sardines, en particulier ceux et celles qui couchaient dans la « sainte barbe » à l’arrière du bâtiment. Car, en plus des passagers et des membres d’équipage, le bateau contenait les marchandises et la nourriture pour la traversée, c’est-à-dire des provisions pour deux mois environ. Des animaux vivants comme porcs, moutons, poules, boeufs et chevaux étaient parqués près des cuisines sous le gaillard d’avant, une partie de ceux-ci devant servir à la consommation à bord pendant la traversée. Chaque espace était donc utilisé à son maximum.

Lorsque le bateau réussissait à quitter le port et à s’engager sur l’Atlantique, une foule d’aléas pouvaient venir entraver le voyage comme les naufrages, les avaries, les attaques des corsaires. En outre, avec son temps froid, ses brumes et ses glaces près des côtes canadiennes, le climat rude de l’Atlantique Nord rendait pénible la vie à bord. Le froid et l’humidité étaient d’autant plus mordants sur le navire que souvent, à cause du mauvais temps et des fréquentes tempêtes qui balayaient l’océan, on ne pouvait faire de feu pour se réchauffer ou pour cuire les aliments, par crainte des incendies. L’équipage et les passagers devaient alors se contenter de repas froids. Il arrivait également que les paillasses, lits et « branles » (hamacs), dans lesquels couchaient les passagers, fussent détrempés, les vivres et les marchandises gâtés par l’eau qui s’infiltrait partout dans le bâtiment.

Pendant la traversée pour les passagers, le quotidien est assez monotone. Lorsque le temps le permet, la vie à bord se résume à de longues promenades sur le pont, entrecoupées de jeux de société ou de hasard (cartes, échecs ou dés), ainsi que de musique et de chant. Certains passagers s’adonnaient à la lecture et à l’écriture. Autrement, on passait le temps à converser et à observer les autres navires au hasard des rencontres sur l’océan. On avait donc très peu d’activités et on devenait vite déseuvrés. Heureusement qu’il y avait les repas pour briser la monotonie de la traversée. Habituellement trois repas par jour étaient servis. Au petit déjeuner, on ne se nourrissait que de biscuits,

|

La boussole ou boëte de l’aiguille aimentée nommée compas tirée de G. Fournier, Hydrographie contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation, Paris, Chez Jean Dupuis, 2e édition, 1667, p. 403)

|

excellents sauf qu’après quelques semaines de navigation, il arrivait souvent qu’ils soient remplis de petits vers. Quant au déjeuner et au dîner, ils se composaient d’un potage fait de semoule de seigle ou d’avoine, parfois de maïs, de fèves ou de pois, auquel on ajoutait de la graisse ou de l’huile d’olive de façon à ce que le tout soit nourrissant. Heureusement que trois ou quatre fois par semaine, au déjeuner et au dîner, selon le Père Georges Fournier dans son traité d’hydrographie, « on donnait du lard et les autres jours deux morues pour huit hommes ou deux harengs ». Aussi toutes les fois que cela était possible, les hommes essayaient d’améliorer le menu quotidien par les produits de leur pêche: thon, marsouin, requin, etc. Comme boisson, on a du cidre et de l’eau douce en autant que celle-ci ne fût pas trop corrompue. Or, il arrivait fréquemment que, conservée dans des tonneaux de bois, l’eau potable, au bout de 15 à 30 jours de navigation, prît un goût amer, une couleur brunâtre et s’emplît par la suite d’asticots, c’est-à-dire de petites larves, en plus de dégager une odeur nauséabonde; tant et si bien que, quelque fois, il faut se boucher le nez pour avoir le courage d’en boire. Ainsi, pendant la traversée de Marguerite Bourgeoys à l’été 1653, « on ne lui servit qu’une eau croupie et corrompue dont, au reste, elle se montra toujours très contente, à cause de son grand esprit de pénitence et de mortification ». Le dimanche, jour exceptionnel, on mettait du vin sur les tables.

L’hygiène personnelle des matelots et des passagers laissait beaucoup à désirer. L’eau douce était trop précieuse pour qu’on la « gaspille » à laver le linge ou sa personne. On peut alors s’imaginer la puanteur qui régnait dans l’entrepont où les sabords sont presque continuellement fermés. Les parasites y pullulaient. Le jésuite Nau écrit dans le récit de sa traversée en 1734: « toutes les fois que nous sortions de l’entrepont, nous nous trouvions couverts de poux. J’en ai trouvé jusques dans mes chaussons… »

Dans ces conditions, les maladies se développaient aisément. Bien que n’étant pas mortelle, une des premières à se déclarer à bord était le mal de mer. Dès que le bâtiment prenait la mer, des passagers étaient atteints d’un « douloureux soulèvement ou bondissement d’estomac qui fait rendre gorge et vider entièrement tant par haut que par bas: ceux qui sont accoutumés à la marine se moquent des malades, et n’en font que rire », écrivit Estienne Cleirac, en 1661, dans son ouvrage Les Us et Coutumes de la mer. À ce propos, le sulpicien Joseph Dargent qui vint en Nouvelle-France en 1737, raconta dans sa relation de voyage que dès que le navire prit le large, il « commença à apercevoir les effets de la mer sur les hommes. De tous côtés on ne voyait que gens abattus et qui faisaient des restitutions. C’était quelque chose de risible que de les voir courir de côté et d’autre sur les bords du vaisseau. Craignant au commencement que mon tour ne vînt, je n’osais en rire. Enfin je m’enhardis et ne donnai point la consolation à plusieurs qu’ils auraient souhaité, qui était de rire à leur tour à mes dépens, car je ne fus aucunement incommodé ».

La maladie la plus fréquente en mer et souvent mortelle était le scorbut. Celui-ci fit autant de ravages au XVIIIe siècle qu’il en avait causé au siècle précédent. Les autres maux qui occasionnaient aussi beaucoup de morts étaient ceux que l’on désignait sous le terme générique de « fièvre » commune», « chaude », « maligne » ou « pourprée », parce que l’on ne pouvait préciser davantage la maladie. Ce mot englobait des maux comme le typhus, la rougeole, la dysenterie, la petite vérole, etc. La promiscuité dans laquelle on se retrouvait, jointe à l’absence d’hygiène, au froid et à l’humidité, faisait en sorte que ces maladies se propageaient rapidement sur les navires et que 7 à 10 % des passagers décédaient avant d’arriver en Nouvelle-France.

Finalement, après une soixantaine de jours en mer et avoir surmonté maladies, tempêtes, pirates et corsaires, remonté le fleuve Saint-Laurent, où les occasions de faire naufrage étaient nombreuses, on atteignait le port de Québec. Le voyageur pouvait enfin mettre le pied en terre canadienne.

BIBLIOGRAPHIE

Sources

Bougainville. « Journal de navigation… », dans RAPQ, 1923-1924, p. 378-387.

Cleirac, Estienne. « Explication des termes de marine employez par les édits, ordonnances et règlements de l’admirauté », dans Les Us et Coutumes de la mer… Rouen, Jean Lucas, 1671.

Dargent, Joseph. « Relation d’un voyage de Paris à Montréal en Canada en 1737 », dans RAPQ, 1947-1948, p. 10-17.

Fournier, Georges. Hydrographie contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation, 2e édition, Paris, Jean Dupuis, 1667.

Nau, Père. « Lettre du Père Nau, missionnaire au Canada au R. Père Richard, provincial de la province de Guyenne, à Bordeaux », dans RAPQ, 1926-1927, p. 267-269.

André Lachance.