Tocqueville, carnets de voyage

par Jean Louis Benoît

Dans le bulletin 32, la rédaction avait débuté la publication des textes constitués par l’ensemble de la correspondance et des journaux tenus par Tocqueville et Beaumont lors de leur voyage qu’ils effectuèrent au Bas-Canada en 1831. Dans ce dernier numéro Jean Louis Benoît avait présenté la correspondance adressée par Tocqueville aux siens concernant son projet de voyage puis son séjour au Bas-Canada. Poursuivant la publication de cette série de textes, M. Benoît présente pour cette deuxième livraison, les notes prises par Alexis de Tocqueville dans ses carnets de voyage, selon sa pratique habituelle.

« Les Anglais et les Français se fondent si peu que les seconds gardent exclusivement le nom de Canadiens, les autres continuant à s’appeler Anglais »

Introduction

Pendant son périple aux Etats-Unis, Tocqueville prenait, dans des carnets de voyage, des notes qui ont été publiées partiellement dans l’édition Beaumont, puis intégralement dans le tome V, volume 1 de l’édition des Œuvres Complètes Gallimard, 1957, et dans le volume II de l’édition La Pléiade Tocqueville Œuvres, 1991. Ces cahiers sont organisés en trois catégories : trois cahiers non portatifs, cinq cahiers portatifs, quatre cahiers alphabétiques. Les notes concernant la partie canadienne du voyage figurent dans le Cahier non alphabétique 1 et le cahier alphabétique A ; ce sont elles que nous reproduisons ici. Les premières rapportent les échanges de Tocqueville et Beaumont avec différents interlocuteurs pour lesquels ils avaient reçu des lettres d’introduction, mais également des commerçants et négociants, canadiens ou anglais rencontrés sur place. La seconde partie – cahier alphabétique A – rapporte l’expérience personnelle de Tocqueville : ce qu’il a vu, ce qu’il a retenu, compris – ou cru comprendre – du pays et des gens. Il insiste fortement sur le caractère singulier de ces Français qui, ayant échappé à la révolution, ont évolué autrement et dont il admire la simplicité, le naturel, le vieux fond des Français du XVIIe siècle dont il trouve encore la trace chez ses compatriotes bas-normands, ses fermiers, ses voisins.

Curieusement Tocqueville n’évoque pas Papineau, dont le nom ne figure à aucun moment dans ses notes et comptes-rendus, alors qu’il rapporte longuement ses échanges avec Neilson qui fut son ami et son partenaire politique, au moins jusqu’en 1831, moment où les deux hommes se séparent pour utiliser des stratégies différentes. Dans l’immédiat, rien ne nous permet d’expliquer ce silence. Papineau n’était peut-être pas présent physiquement sur le trajet suivi par Tocqueville, mais il n’est sans doute pas sans avoir entendu son nom.

Le second point remarquable est le jugement que Tocqueville porte sur les qualités et les faiblesses des Canadiens qui expliquent, pour partie, la domination des Anglais. Ceux-ci sont pragmatiques et dominateurs, finalement assez désagréables et peu sympathiques1.

Les Canadiens sont francs, simples, naturels et affables. Le fond de leur tempérament est admirable mais leurs attitudes sont paradoxales. Ils ont l’esprit de clocher, l’attachement au village et à sa paroisse, qui leur interdisent d’entreprendre de grandes choses et d’obtenir de grandes réussites commerciales; en ce sens ils sont condamnés à être dominés par les Anglais. En revanche, ils sont capables, au besoin, de vivre la vie des sauvages, de faire société avec eux, voir de fonder une famille. Avec eux, le métissage est possible, voire naturel, ce qui attire l’attention et la sympathie de Tocqueville et Beaumont et le plaisir qu’ils ont à découvrir la population de Saut Sainte-Marie, faite de Canadiens, d’Indiens et de métis. Ceci explique en outre pourquoi les Indiens ont une réelle sympathie pour les Français de souche, pas pour les Anglais.

Le troisième point, le plus remarquable, tient à la place du clergé et de la religion catholique dans la préservation de l’identité canadienne. Les prêtres canadiens sont naturellement bien meilleurs, parce que mieux adaptés à la société du pays que les prêtres venus d’Europe, parce qu’ils sont naturellement démocrates, « démagogues » disent les Anglais.

Ils vivent avec le peuple, leur peuple, leurs ouailles ; entre le prêtre et ses paroissiens, nulle place pour l’altérité, pas de hiatus ; le catholicisme est, au même titre que la langue, le lieu d’une résistance identitaire2.

En outre, pour Tocqueville qui est agnostique tout en continuant de se réclamer du catholicisme, le catholicisme canadien de l’époque lui semble qualitativement intéressant parce qu’il va à l’essentiel, ne laissant pas de place aux pèlerinages, aux ex-voto, à ce qu’il qualifie de façon familière et péjorative de « mômeries »3.

Ces notes de Tocqueville doivent donc être prises pour ce qu’elles sont: un aperçu brut, partiel et singulier, nécessairement limité, pas obligatoirement juste, du Bas-Canada, vu par un Français, en 1831, et qui de plus est le résultat d’un effet de miroir : il a vu, et compris ou cru comprendre le Bas-Canada par l’intermédiaire des propos de ses interlocuteurs. Il s’agit donc d’un témoignage qui peut être pris en compte, mais qui n’a pas de valeur scientifique à l’état brut et doit être, comme document historique, l’objet d’une double critique interne et externe.

Cahier non alphabétique 1

Fort Mackinac par Seth Eastman (1808-1875)

|

Conversation avec des Canadiens (commerçant avec les Indiens).

Le 7 août au soir, me promenant sur le rivage de Mackinac, j’arrivai à un bivouac de Canadiens. Je m’assis à leur feu et j’eus avec leur chef la conversation suivante. (Je n’ai pris dans cette conversation que ce qui s’accordait avec toutes les notions que j’avais déjà reçues) :

D. – Que sont devenus les Hurons et les Iroquois qui ont joué un si grand rôle dans l’histoire des colonies?

R. – Les Hurons ont presque disparu. Les Iroquois à moitié détruits aussi, se sont fondus presque tous avec les Chippeways. Beaucoup sont établis à Green Bay et dans les environs. Les Iroquois formaient une nation astucieuse, toujours prête à se mettre de notre côté ou de celui des Anglais suivant que la fortune semblait pencher.

D. – Avez-vous quelque chose à craindre des Indiens en commerçant avec eux ?

R. – Presque rien. Les Indiens ne sont pas voleurs et d’ailleurs nous leur sommes utiles.

D. – Pensez-vous que les Indiens soient meilleurs ou plus mauvais en proportion qu’ils sont plus près ou plus éloignés des Européens?

R. – Je pense qu’ils sont beaucoup meilleurs quand ils n’ont point de contact avec nous, et certainement plus heureux. Il y a plus d’ordre, plus de gouvernement chez eux, à mesure qu’on avance davantage dans le désert. Je fais cependant une exception pour les Indiens chrétiens et surtout catholiques. Ceux-là sont les meilleurs de tous.

D. – Les Indiens éloignés dont vous parlez ont-ils des chefs ?

R. – Oui, Monsieur, ils ont des chefs dont le pouvoir est très respecté pendant la paix. (Ils sont héréditaires et leur origine se perd dans la nuit des temps.) Ils nomment un chef particulier (le plus brave) pour les mener à la guerre. Ils n’ont pas précisément de justice. Lorsque cependant un meurtre est commis, on livre le meurtrier à la famille du mort. Souvent il parvient à se racheter. Plus souvent encore on le tue et on l’enterre avec sa victime.

D. – Comment vivent ces Indiens dont vous parlez ?

R. – Avec une aisance absolument inconnue près des établissements européens. Ils ne cultivent point la terre. Ils sont moins bien couverts et ne se servent que d’arcs. Mais le gibier est d’une abondance extrême dans leurs déserts. Je me figure qu’il en était ainsi jusqu’à l’Atlantique avant l’arrivée des Européens. Mais le gibier fuit vers l’ouest avec une rapidité incroyable. Il précède les blancs de plus de cent lieues. Les peuplades indiennes qui nous environnent meurent de faim si elles ne cultivent pas un peu la terre.

D. – Est-ce que les Indiens n’ont pas l’idée que tôt ou tard leur race sera anéantie par la nôtre?

R. – Ils ont une incroyable insouciance de l’avenir. Ceux qui sont à moitié détruits déjà, ou sur les pas desquels nous marchons, voient avec désespoir les Européens s’avancer vers l’ouest, mais il n’est plus temps de résister. Toutes les nations éloignées de l’Ouest, (J’ai entendu dire qu’il y en avait bien trois millions)4 ne semblent pas se douter du danger qui les menace.

D. – Est-il vrai que les Indiens aiment les Français?

R. – Oui, – Monsieur. Extrêmement. Ils ne consentent à parler que le français. Dans les déserts les plus éloignés la qualité de Français est la meilleure recommandation près d’eux. Ils se rappellent toujours nos bons traitements lorsque nous étions maîtres du Canada. D’ailleurs beaucoup d’entre nous leur sont alliés et vivent presque comme eux.

D. – Comment les Français du Canada souffrent-ils la domination anglaise?

R. – Comme un mal inévitable. Mais nous ne nous fondons point. Nous restons deux peuples distincts. La population française du Canada est devenue très nombreuse.

Conversation avec Mr. Quiblier, supérieur du Séminaire de Montréal.

Joseph-Vincent Quiblier, p.s.s

|

Mr. Quiblier nous a paru un ecclésiastique aimable et éclairé (24 août 1831). C’est un Français venu de France il y a quelques années.

Lui. – Je ne crois pas qu’il y ait un peuple plus heureux au monde que le peuple canadien. Il a des mœurs très douces, point de dissensions civiles ni religieuses et ne paie aucun impôt.

D. – Mais n’existe-t-il pas ici quelque reste du système féodal?

R. – Oui, mais c’est plutôt un nom qu’autre chose. La plus grande partie du Canada est encore divisée en seigneuries. Ceux qui habitent ou achètent une terre sur ces seigneuries sont tenus de payer une rente au seigneur et des droits de mutation. Mais la rente n’est qu’une bagatelle. Le seigneur n’a aucun droit honorifique, aucune supériorité quelconque sur son censitaire. Je pense qu’il est vis-à-vis de lui dans une position relative moins élevée que le propriétaire d’Europe et son fermier.

D. – Comment se couvrent les frais du culte?

R. – Par la dîme. Le clergé en général n’a point de propriété foncière. Ce qu’on appelle la dîme est la vingt-sixième partie de la moisson. Elle est payée sans répugnance comme sans peine.

D. – Avez-vous des couvents d’hommes?

R. – Non. Il n’y a au Canada que des couvents de filles. Encore les religieuses mènent-elles toutes une vie active, élevant les enfants ou soignant les malades.

D. – Avez-vous la liberté de la presse?

R. – Liberté complète illimitée.

D. – A-t-on quelquefois essayé de la tourner contre la religion?

R. – Jamais. La religion est trop respectée pour qu’un journaliste se permît de l’attaquer le moins du monde.

D. – Les classes élevées de la société sont-elles religieuses ?

R. – Oui, beaucoup.

D. – Y a-t-il de l’animosité entre les deux races?

R. – Oui. Mais pas vive. Elle ne s’étend pas jusqu’aux rapports habituels de la vie. Les Canadiens prétendent que le gouvernement anglais ne donne les places qu’à des Anglais, les Anglais se plaignent au contraire qu’il favorise les Canadiens. Je crois qu’il y a de part et d’autre exagération dans les plaintes. En général il y a peu d’animosité religieuse entre les deux peuples, la tolérance légale étant complète.

D. – Pensez-vous que cette colonie échappe bientôt à l’Angleterre?

R. – Je ne le pense point. Les Canadiens sont heureux sous le régime actuel. Ils ont une liberté politique presque aussi grande que celle dont on jouit aux États-Unis. S’ils devenaient indépendants, il y a une multitude de dépenses publiques qui tomberaient à leur charge; s’ils se réunissaient aux États-Unis, ils craindraient que leur population ne fût bientôt absorbée dans un déluge d’émigration et que leurs ports, fermés pendant quatre mois de l’année, ne tombassent à rien s’ils étaient privés du marché de l’Angleterre.

D. – Est-il vrai que l’instruction se répand?

R. – Depuis plusieurs années il s’est fait un changement complet sous ce rapport. L’impulsion est maintenant donnée et la race canadienne qui s’élève ne ressemblera pas à celle qui existe.

D. – Ne craignez-vous point que ces lumières ne nuisent au principe religieux?

R. – On ne peut encore savoir l’effet qui sera produit. Je crois cependant que la religion n’a rien à en craindre.

D. – La race canadienne s’étend-elle ?

R. – Oui. Mais lentement et de proche en proche. Elle n’a point cet esprit aventureux et ce mépris des liens de naissance et de famille qui caractérisent les Américains. Le Canadien ne s’éloigne qu’à la dernière extrémité de son clocher et de ses parents et il va s’établir le plus près possible. Cependant le mouvement est grand, comme je le disais, et il centuplera je pense avec l’accroissement des lumières.

Conversation avec MM. Mondelet

(24 août 1831)

MM. Mondelet sont avocats à Montréal. Ce sont des jeunes gens intelligents et de bon sens.

D. – Dans quelle proportion la population française est-elle à la population anglaise dans le Canada ?

R. – Neuf à dix. Mais presque toute la richesse et le commerce sont dans les mains des Anglais. Ils ont leur famille et leurs relations en Angleterre et trouvent des facilités que nous n’avons pas.

D. – Avez-vous beaucoup de journaux en langue française ?

R. – Deux.

D. – Dans quelle proportion leurs abonnés sont-ils avec les abonnés des journaux anglais?

R. – 800 sur 1.300.

D. – Ces journaux ont-ils de l’influence?

R. – Oui. Une influence très marquée quoique moins grande que celle qu’on dit qu’ils obtiennent en France.

D. – Quelle est la position du clergé? Avez-vous remarqué en lui la tendance politique qu’on l’accuse d’avoir en Europe?

R. – Peut-être peut-on reconnaître en lui une tendance secrète à gouverner ou diriger, mais c’est très peu de chose. En général, notre clergé est éminemment national. Ceci est en partie un résultat des circonstances dans lesquelles il s’est trouvé placé. Dans les premiers temps de la conquête et jusqu’à nos jours, le gouvernement anglais a sourdement travaillé à changer les opinions religieuses des Canadiens afin d’en faire un corps plus homogène avec les Anglais. Les intérêts de la religion se sont donc trouvés opposés à ceux du gouvernement et d’accord avec ceux du peuple. Toutes les fois qu’il s’est agi de lutter contre les Anglais, le clergé a donc été à notre tête ou dans nos rangs. Il est resté aimé et respecté de tous. Loin de s’opposer aux idées de liberté, il les a prêchées lui-même. Toutes les mesures en faveur de l’instruction publique que nous avons prises presque de force et malgré l’Angleterre, ont trouvé un appui dans le clergé. Au Canada ce sont les protestants qui soutiennent les idées aristocratiques. On accuse les catholiques d’être démagogues. Ce qui me fait croire que le caractère politique de nos prêtres est spécial au Canada, c’est que les prêtres qui nous arrivent de temps en temps de France montrent au contraire pour le pouvoir une condescendance et un esprit de docilité que nous ne pouvons concevoir.

D. – Les mœurs sont-elles pures au Canada?

R. – Oui, très pures.

Conversation avec Mr. … à Québec (négociant).

D. – Pensez-vous avoir quelque chose à craindre des Canadiens?

R. – Non. Les avocats et les riches qui appartiennent à la race française détestent les Anglais. Ils font une opposition violente contre nous dans leurs journaux et dans leur Chambre des Communes. Mais c’est du bavardage et voilà tout. Le fond de la population canadienne n’a point de passions politiques et d’ailleurs presque toute la richesse est dans nos mains.

D. – Mais ne craignez-vous pas que cette population nombreuse et compacte aujourd’hui sans passion n’en ait demain ?

R. – Notre nombre augmente tous les jours, nous n’aurons bientôt rien à craindre de ce côté. Les Canadiens ont plus de haine encore contre les Américains que contre nous.

Note: En parlant des Canadiens il se peignait sur la physionomie flegmatique de Mr… un sentiment de haine et de mépris très visible. Il est rare qu’on parle avec tant de passion de ceux dont on ne redoute rien.

John Neilson

|

Mr. Neilson est Écossais. Né dans le Canada, allié à des Canadiens, il parle le français avec autant de facilité que sa langue. Mr. Neilson, quoique étranger, peut être regardé comme un des chefs des Canadiens dans toutes leurs luttes avec le gouvernement anglais. Bien que protestant, il a été nommé constamment depuis quinze ans par les Canadiens membre de la Chambre d’Assemblée. Toutes les mesures favorables à la population canadienne ont trouvé en lui un défenseur ardent. C’est lui et deux autres qui en 1825 ont été envoyés en Angleterre pour le redressement des griefs5. Mr. Neilson est un homme d’un esprit vif et original. Sa naissance et sa position sociale en opposition l’une à l’autre forment quelquefois dans ses idées et dans sa conversation de singuliers contrastes –

D. – Que coûte le Canada, année courante, au gouvernement anglais?

R. – De 200 à 250.000 livres sterling.

D. – Lui rapporte-t-il quelque chose?

R. – Rien. Les droits perçus par la douane sont employés pour la colonie. Nous nous battrions plutôt que de livrer aux Anglais un sou de notre argent.

D. – Mais quel intérêt l’Angleterre a-t-elle à conserver le Canada?

R. – L’intérêt qu’ont les grands seigneurs à conserver de grandes possessions qui figurent dans leurs titres, mais leur coûtent de grandes dépenses et leur suscitent souvent de mauvais procès. Cependant on ne peut nier que l’Angleterre n’ait un intérêt indirect à nous conserver; en cas de guerre avec les États-Unis, le Saint-Laurent est un canal par lequel elle fait pénétrer ses marchandises et ses armées jusqu’au sein de l’Amérique. En cas de guerre avec les peuples du Nord de l’Europe, le Canada lui fournit tous les bois de construction dont elle a besoin. De plus la charge n’est pas aussi onéreuse qu’on le suppose. L’Angleterre est obligée d’avoir l’empire de la mer non pour sa gloire, mais pour son existence. Les dépenses qu’elle est obligée de faire pour arriver à cette suprématie rendent l’occupation de ses colonies beaucoup moins coûteuse pour elle qu’elle ne le serait pour une nation qui n’aurait pour but que la conservation des colonies.

D. – Pensez-vous que les Canadiens secouent bientôt le joug de l’Angleterre?

R. – Non, à moins que l’Angleterre ne nous y force. Sans cela il est absolument contraire à notre intérêt de nous rendre indépendants. Nous ne formons encore que 600,000 âmes dans le Bas-Canada ; si nous devenions indépendants, nous ne tarderions pas à être enveloppés par les États-Unis. Notre population serait comme écrasée par une masse irrésistible d’émigration. Il faut attendre que nous soyons assez nombreux pour défendre notre nationalité. Alors nous deviendrons le peuple canadien. La population livrée à elle-même augmente ici avec autant de rapidité que celle des États-Unis. Lors de la conquête en 1763 nous n’étions que 60.000.

D. – Pensez-vous que la race française parvienne jamais à se débarrasser de la race anglaise ? (Cette question fut faite avec précaution, attendu la naissance de l’interlocuteur).

R. – Non. Je crois que les deux races vivront et se mêleront sur le même sol et que l’anglais restera la langue officielle des affaires. L’Amérique du Nord sera anglaise, la fortune a prononcé. Mais la race française du Canada ne disparaîtra pas. L’amalgame n’est pas aussi difficile à faire que vous le pensez. Ce qui maintient surtout votre langue ici, c’est le clergé. Le clergé forme la seule classe éclairée et intellectuelle qui ait besoin de parler français et qui le parle avec pureté.

D. – Quel est le caractère du paysan canadien?

R. – C’est à mon avis une race admirable. Le paysan canadien est simple dans ses goûts, très tendre dans ses affections de famille, très pur dans ses mœurs, remarquablement sociable, poli dans ses manières; avec cela très propre à résister à l’oppression, indépendant et guerrier, nourri dans l’esprit d’égalité. L’opinion publique a ici une force incroyable. Il n’y a pas d’autorité dans les villages, cependant l’ordre public s’y maintient mieux que dans aucun autre pays du monde. Un homme commet-il une faute, on s’éloigne de lui, il faut qu’il quitte le village. Un vol est-il commis, on ne dénonce pas le coupable, mais il est déshonoré et obligé de fuir.

On n’a pas vu d’exécution capitale au Canada depuis dix ans. Les enfants naturels sont une chose à peu près inconnue dans nos campagnes.

Je me rappelle la conversation de XX (j’ai oublié le nom); depuis deux cents ans on n’en avait pas vu un seul; il y a dix ans un Anglais étant venu s’y établir, séduisit une fille; le scandale fut affreux.

Le Canadien est tendrement attaché au sol qui l’a vu naître, à son clocher, à sa famille. C’est ce qui fait qu’il est si difficile de l’engager à aller chercher fortune ailleurs. De plus, comme je le disais, il est éminemment social; les réunions amicales, l’office divin en commun, l’assemblée à la porte de l’église, voilà ses seuls plaisirs. Le Canadien est profondément religieux, il paie la dîme sans répugnance. Chacun pourrait s’en dispenser en se déclarant protestant, on n’a point encore d’exemple d’un pareil fait. Le clergé ne forme ici qu’un corps compact avec le peuple. Il partage ses idées, il entre dans ses intérêts politiques, il lutte avec lui contre le pouvoir. Sorti de lui, il n’existe que pour lui. On l’accuse ici d’être démagogue. Je n’ai pas entendu dire qu’on fît le même reproche aux prêtres catholiques en Europe. Le fait est qu’il est libéral, éclairé et cependant profondément croyant, ses mœurs sont exemplaires. Je suis une preuve de sa tolérance: protestant, j’ai été nommé dix fois par des catholiques à notre Chambre des Communes et jamais je n’ai entendu dire que le moindre préjugé de religion ait été mis en avant contre moi par qui que ce soit. Les prêtres français qui nous arrivent d’Europe, semblables aux nôtres pour leurs mœurs, leur sont absolument différents pour la tendance politique.

Je vous ai dit que parmi les paysans canadiens il existait un grand esprit de sociabilité. Cet esprit les porte à s’entraider les uns les autres dans toutes les circonstances critiques. Un malheur arrive-t-il au champ de l’un d’eux, la commune tout entière se met ordinairement en mouvement pour le réparer. Dernièrement la grange de XX vint à être frappée du tonnerre: cinq jours après elle était rebâtie par les voisins sans frais.

D. – Il existe ici quelques restes de féodalité?

R. – Oui, mais si légers qu’ils sont presque inaperçus: 1° Le seigneur reçoit pour les terres qu’il a originairement concédées une rente presque insignifiante. C’est 6 à 8 francs par exemple pour 90 arpents. 2° On est obligé de faire moudre à son moulin, mais il ne peut demander plus d’un prix fixé par la loi et qui est au-dessous de celui qu’on paye aux États-Unis avec la liberté et la concurrence. 3° Il y a des droits de lods et ventes, c’est-à-dire que, quand le propriétaire d’une terre inféodée la vend, il est obligé de donner le douzième du prix au seigneur. Cette charge serait assez pesante si l’esprit dominant de la population n’était pas de rester invinciblement attaché au sol. Tels sont tous les restes du système féodal au Canada. Du reste, le seigneur n’a point de droits honorifiques, point de privilèges. Il n’y a point de noblesse et il ne peut y en avoir. Ici comme aux Etats-Unis, il faut travailler pour vivre. On ne trouve point de fermiers. Le seigneur est donc ordinairement lui-même un cultivateur. Et cependant, quel que soit le pied d’égalité sur lequel sont maintenant placés les seigneurs, la population ne les voit pas sans quelque crainte et jalousie. Ce n’est qu’en embrassant le parti populaire que quelques-uns d’entre eux sont parvenus à se faire élire à la Chambre des Communes. Les paysans se souviennent de l’état de sujétion dans lequel on les tenait sous le gouvernement français. Il y a surtout un mot qui est resté dans leur mémoire comme un épouvantail politique, c’est la taille. Ils ne savent plus précisément quel est le sens du mot, mais il représente toujours pour eux une chose insupportable. Je suis convaincu qu’ils prendraient les armes si on voulait établir une taxe quelconque à laquelle on donnât ce nom.

D. – Quelles sont les conditions d’éligibilité pour arriver à votre Chambre des Communes ?

R. – Il n’y en a point.

D. – Qui est électeur dans les campagnes?

R. – Celui qui a 41 livres de revenu foncier est électeur.

D. – Ne craignez-vous rien d’une si grande masse d’électeurs ?

R. – Non. Tout ce peuple est propriétaire, il est religieux, aime l’ordre, ses choix sont bons et quoiqu’il prenne un grand intérêt aux élections, elles ne sont presque jamais accompagnées de troubles. Les Anglais ont voulu nous importer leur système de corruption, mais il a complètement échoué contre la moralité et l’honneur de nos paysans.

D. – Où en est l’instruction primaire ?

R. – C’est une longue histoire. Du temps des Français, il n’y avait point d’instruction. Le Canadien avait toujours les armes à la main. Il ne pouvait passer son temps à l’école. Après la conquête, les Anglais ne se sont occupés que des leurs. Il y a vingt ans le gouvernement a voulu établir l’instruction, mais il s’y est pris maladroitement. Il a choqué les préjugés religieux. Il a fait croire qu’il voulait s’emparer de l’instruction et la diriger en faveur du protestantisme. C’est ce que nous avons dit au moins, et le projet a échoué. Les Anglais ont dit que le clergé catholique voulait retenir le peuple dans l’ignorance. On ne disait la vérité de part ni d’autre, mais c’est là le langage des partis. Il y a quatre ans notre Chambre des Communes aperçut clairement que si la population canadienne ne s’éclairait pas, elle finirait par se trouver entièrement absorbée par une population étrangère qui s’élevait à côté et au milieu d’elle. On fit des exhortations, on donna des encouragements, on forma des fonds, on nomma enfin des inspecteurs des écoles. J’en suis un et je reviens de faire ma tournée. Rien n’est plus satisfaisant que le rapport que j’ai à faire. L’impulsion est donnée. La population saisit avec une remarquable activité l’occasion de s’instruire. Le clergé nous aide de tous ses efforts. Déjà nous avons dans nos écoles la moitié des enfants, 50.000 environ. Dans deux ou trois ans, je ne doute pas que nous ne les ayons tous. J’espère qu’alors la race canadienne commencera à quitter les bords du fleuve et à s’avancer vers l’intérieur. Jusqu’à présent nous nous étendons à peu près 120 lieues le long des deux rives du St-Laurent, mais cette ligne a rarement dix lieues de large. Au-delà cependant se trouvent des terres excellentes, qu’on donne presque toujours pour rien (ceci est à la lettre) et qu’on peut facilement cultiver (le prix de la main-d’œuvre est 3 francs dans les villes, moins dans les campagnes. La nourriture est très bon marché. Le paysan canadien fait lui-même tous les objets de nécessité: il fait ses souliers, ses habits, toutes les étoffes de laine qui le couvrent (Je l’ai vu).

Église de l’ancienne Lorette

|

D. – Pensez-vous que des Français pussent venir s’établir ici ?

R. – Oui. Notre Chambredes Communes a passé une loi il y a un an pour abolir la législation d’aubaine.

Au bout de sept ans de résidence, l’étranger est Canadien et jouit des droits de citoyen.

Nous allâmes voir avec Mr. Neilson le village de Lorette à trois lieues de Québec, fondé par les jésuites. Mr. Neilson nous montra l’ancienne église fondée par les jésuites et nous dit: La mémoire des jésuites est adorée ici. Les maisons des Indiens étaient fort propres. Eux-mêmes parlaient le français et avaient une apparence presque européenne bien que leur costume fût différent. Presque tous sont de sang mêlé. Je m’étonnais de ne pas les voir cultiver la terre. Bah! me dit Mr. Neilson, ce sont des gentilshommes que ces Hurons-là, ils croiraient se déshonorer en travaillant. Gratter la terre comme des bœufs, disent-ils, cela ne convient qu’à des Français ou des Anglais. Ils vivent encore de la chasse et des petits ouvrages que font leurs femmes.

D. – Est-il vrai que les Indiens aient une prédilection pour les Français ?

R. – Oui, c’est incontestable. Le Français qui est peut-être le peuple qui garde le plus en définitive sa trace originelle, est cependant celui qui se plie le plus facilement pour un temps aux mœurs, aux idées, aux préjugés de celui chez lequel il vit. C’est en devenant sauvages que vous avez obtenu des sauvages un attachement qui dure encore.

Coureur des bois – Gravure

|

D. – Que sont donc devenus les Hurons qui ont montré un attachement si constant aux Français et ont joué un si grand rôle dans l’histoire de la colonie ?

R. – Ils se sont fondus peu à peu. C’était cependant la plus grande nation indienne de ce continent. Elle pouvait mettre jusqu’à 60.000 hommes sous les armes. Vous en voyez le reste. On pense que presque tous les sauvages de l’Amérique du Nord ont la même origine. Il n’y a que les Esquimaux de la baie d’Hudson qui appartiennent évidemment à une autre race. Là, tout est différent: langue, canots… je vous parlais tout à l’heure de votre aptitude à devenir sauvages. Nous avions surtout au Canada une race d’hommes maintenant presque éteinte qui excellait sur ce point. C’étaient les agents du commerce de fourrures connus sous le nom de Voyageurs. Ils se recrutaient dans toute la population. Je ne crois pas que l’intrépidité et l’esprit d’aventure aient jamais été poussés si loin. Ils étonnaient et subjuguaient les Indiens eux-mêmes dans leurs forêts.

Cahier alphabétique A

« Notre Religion, notre langue, nos lois … Ou il faut nier l’utilité d’un clergé, ou l’avoir comme au Canada ».

Apparence extérieure: Le Canada est sans comparaison la portion de l’Amérique jusqu’ici visitée par nous, qui a le plus d’analogie avec l’Europe et surtout la France. Les bords du fleuve Saint-Laurent sont parfaitement cultivés et couverts de maisons et de villages, en tout semblables aux nôtres. Toutes les traces de la wilderness ont disparu; des champs cultivés, des clochers, une population aussi nombreuse que dans nos provinces l’a remplacée.

Les villes, et en particulier Montréal (nous n’avons pas encore vu Québec) ont une ressemblance frappante avec nos villes de province. Le fond de la population et l’immense majorité est partout française. Mais il est facile de voir que les Français sont le peuple vaincu. Les classes riches appartiennent pour la plupart à la race anglaise. Bien que le français soit la langue presque universellement parlée, la plupart des journaux, les affiches, et jusqu’aux enseignes des marchands français sont en anglais. Les entreprises commerciales sont presque toutes en leurs mains. C’est véritablement la classe dirigeante au Canada. Je doute qu’il en soit longtemps ainsi. Le clergé et une grande partie des classes non pas riches, mais éclairées, est français, ils commencent à sentir vivement leur position secondaire. Les journaux français que j’ai lus font contre les Anglais une opposition constante et animée. Jusqu’à présent le peuple ayant peu de besoins et de passions intellectuelles et menant une vie matérielle fort douce, n’a que très imparfaitement entrevu sa position de nation conquise et n’a fourni qu’un faible point d’appui aux classes éclairées. Mais depuis quelques années, la Chambre des Communes, presque toute canadienne, a pris des mesures pour répandre à profusion l’instruction. Tout annonce que la nouvelle génération sera différente de la génération actuelle, et si d’ici à quelques années, la race anglaise n’augmente pas prodigieusement par les émigrations et ne parvient pas à parquer les Français dans l’espace qu’ils occupent aujourd’hui, les deux peuples se trouveront en présence. Je ne puis croire qu’ils se fondent jamais, ni qu’il puisse exister une union indissoluble entre eux. J’espère encore que les Français, en dépit de la conquête, arriveront un jour à former à eux seuls un bel empire dans le Nouveau Monde, plus éclairés peut-être, plus moraux et plus heureux que leurs pères. Pour le moment actuel, cette division entre les races est singulièrement favorable à la domination de l’Angleterre.

Le pays entre Montréal et Québec a l’apparence d’être aussi peuplé que nos belles provinces d’Europe. De plus, le fleuve est magnifique. Québec est dans une position très pittoresque, entouré de campagnes riches et fertiles. Je n’ai jamais vu en Europe de tableau plus animé que celui que présentent les environs de Québec.

Aquarelle : Calèche descendant une côte

|

Toute la population ouvrière de Québec est française. On n’entend parler que du français dans les rues. Cependant, toutes les enseignes sont anglaises; il n’y a que deux théâtres qui sont anglais. L’intérieur de la ville est laid, mais n’a aucune analogie avec les villes américaines. Il ressemble d’une manière frappante à l’intérieur de la plupart de nos villes de province.

Les villages que nous avons vus aux environs ressemblent extraordinairement à nos beaux villages. On n’y parle que le français. La population y paraît heureuse et aisée. Le sang y est remarquablement plus beau qu’aux États-Unis. La race y est forte, les femmes n’ont pas cet air délicat et maladif qui caractérise la plupart des Américaines.

La religion catholique n’est accompagnée ici d’aucun des accessoires qu’elle a dans les pays du midi de l’Europe où elle règne avec le plus d’empire. Il n’y a point de couvents d’hommes et les couvents de femmes ont des buts d’utilité et donnent des exemples de charité vivement admirés par les Anglais eux-mêmes. On ne voit point de madone sur les chemins. Point d’ornements bizarres et ridicules, point d’ex-votos dans les églises. La religion (est) éclairée et le catholicisme ici n’excite ni la haine ni les sarcasmes des protestants. J’avoue que pour ma part, elle satisfait plus à mon esprit que le protestantisme des États-Unis. Le curé est bien véritablement ici le pasteur du troupeau; ce n’est point un entrepreneur d’industrie religieuse comme la plupart des ministres américains. Ou il faut nier l’utilité d’un clergé, ou l’avoir comme au Canada.

J’ai été aujourd’hui au cabinet de lecture. Presque tous les journaux imprimés au Canada sont en anglais. Ils ont la dimension à peu près de ceux de Londres. Je ne les ai point encore lus. Il paraît à Québec un journal appelé la Gazette, semi-anglais, semi-français; et un journal absolument français appelé le Canadien. Ces journaux ont à peu près la dimension de nos journaux français. J’en ai lu avec soin plusieurs numéros: ils font une opposition violente au gouvernement et même à tout ce qui est anglais. Le Canadien a pour épigraphe: notre Religion, notre langue, nos lois. Il est difficile d’être plus franc. Le contenu répond au titre. Tout ce qui peut enflammer les grandes et les petites passions populaires contre les Anglais est relevé avec soin dans ce journal. J’ai vu un article dans lequel on disait que le Canada ne serait jamais heureux jusqu’à ce qu’il eût une administration canadienne de naissance, de principe, d’idées, de préjugés même, et que si le Canada échappait à l’Angleterre, ce ne serait pas pour devenir anglais. Dans ce même journal se trouvaient des pièces de vers français assez jolis. On y rendait compte de distributions de prix où les élèves avaient joué Athalie, Zaïre, la Mort de César. En général le style de ce journal est commun, mêlé d’anglicismes et de tournures étranges. Il ressemble beaucoup aux journaux publiés dans le canton de Vaud en Suisse. Je n’ai encore vu dans le Canada aucun homme de talent, ni lu une production qui en fit preuve. Celui qui doit remuer la population française, et la lever contre les Anglais n’est pas encore né.

Les Anglais et les Français se fondent si peu que les seconds gardent exclusivement le nom de Canadiens, les autres continuant à s’appeler Anglais.

Visite à l’un des tribunaux civils de Québec7.

Nous entrâmes dans une salle spacieuse remplie de gradins sur lesquels se tenait une foule dont toutes les apparences étaient françaises. Au fond de la salle étaient peintes en grand les armes britanniques. Au-dessous de ce tableau était placé le juge en robe et en rabat. Devant lui étaient rangés les avocats.

Au moment où nous parvînmes dans cette salle, on plaidait une affaire de diffamation. Il s’agissait de faire condamner à l’amende un homme qui avait traité un autre de pendard et de crasseux. L’avocat plaidait en anglais. Pendard, disait-il en prononçant le mot avec un accent tout britannique, signifie un homme qui a été pendu. Non, reprenait gravement le juge, mais qui mérite de l’être. À cette parole l’avocat du défenseur se levait avec indignation et plaidait sa cause en français, son adversaire lui répondait en anglais. On s’échauffait de part et d’autre dans les deux langues sans se comprendre sans doute parfaitement. L’Anglais s’efforçait de temps en temps d’exprimer ses idées en français pour suivre de plus près son adversaire; ainsi faisait aussi parfois celui-ci. Le juge s’efforçait tantôt en français, tantôt en anglais, de remettre l’ordre, Et l’huissier criait: – Silence ! en donnant alternativement à ce mot la prononciation anglaise et française. Le calme rétabli, on produisit des témoins. Les uns baisèrent le Christ d’argent qui couvrait la Bible et jurèrent en français de dire la vérité, les autres firent en anglais le même serment et baisèrent en leur qualité de protestants l’autre côté de la Bible qui était tout uni. On cita ensuite la coutume de Normandie, on s’appuya de Denisart, et on fit mention des arrêts du Parlement de Paris et des statuts du règne de George III. Après quoi le juge: Attendu que le mot crasseux emporte l’idée d’un homme sans moralité, sans conduite et sans honneur, condamne le défenseur à dix louis ou dix livres sterling d’amende.

Les avocats que je vis là, et qu’on dit des meilleurs de Québec ne firent preuve de talent ni dans le fond des choses ni dans la manière de les dire. Ils manquent particulièrement de distinction, parlent français avec l’accent normand des classes moyennes. Leur style est vulgaire et mêlé d’étrangetés et de locutions anglaises. Ils disent qu’un homme est chargé de dix louis pour dire qu’on lui demande dix louis. – Entrez dans la boîte, crient-ils au témoin pour lui indiquer de se placer dans le banc où il doit déposer.

L’ensemble du tableau a quelque chose de bizarre, d’incohérent, de burlesque même. Le fond de l’impression qu’il faisait naître était cependant triste. Je n’ai jamais été plus convaincu qu’en sortant de là que le plus grand et le plus irrémédiable malheur pour un peuple c’est d’être conquis.

M. Neilson est venu nous chercher aujourd’hui pour nous mener voir le pays. (Quant à M. Neilson, son caractère et sa position, voyez la conversation.) Le résultat de cette promenade a été on ne saurait plus favorable à la population canadienne. Nous avons trouvé des terres bien cultivées, des maisons qui respirent l’aisance. Nous sommes entrés dans plusieurs. La grande salle est garnie de lits excellents, les murs sont peints en blanc. Les meubles très propres. Un petit miroir, une croix ou quelques gravures représentant des sujets de l’Écriture Sainte complètent l’ensemble. Le paysan est fort, bien constitué, bien vêtu. Son abord a la cordialité franche qui manque à l’Américain. Il est poli sans servilité et vous reçoit sur le pied de l’égalité mais avec prévenance. Ceux mêmes chez lesquels nous avons été avaient dans leurs manières quelque chose de distingué qui nous a frappés. (Il est vrai qu’on nous conduisit chez les premières familles du village.) Au total, cette race d’hommes nous a paru inférieure aux Américains en lumières, mais supérieure quant aux qualités de cœur. On ne sent ici en aucune façon cet esprit mercantile qui paraît dans toutes les actions comme dans tous les discours de l’Américain. La raison des Canadiens est peu cultivée, mais elle est simple et droite, ils ont incontestablement moins d’idées que leurs voisins, mais leur sensibilité paraît plus développée; ils ont une vie de cœur, les autres de tête.

Aujourd’hui nous sommes montés à cheval pour aller visiter la campagne sans guide.

Dans la commune de Beaufort, à deux lieues de Québec, nous avons vu le peuple sortir de l’église. Sa mise annonçait la plus grande aisance. Ceux qui appartenaient à un hameau éloigné s’en retournaient en voiture. Nous nous sommes écartés dans les sentiers et nous avons causé avec tous les habitants que nous avons rencontrés, tâchant de faire porter la conversation sur des sujets graves. Voici ce qui nous a paru résulter de ces conversations :

- Il règne quant à présent une grande aisance parmi eux. La terre aux environs de Québec se vend extrêmement cher, aussi cher qu’en France, mais aussi elle rapporte beaucoup.

- Les idées de cette population semblent encore peu développées. Cependant, ils sentent déjà très bien que la race anglaise s’étend autour d’eux d’une manière alarmante; qu’ils ont tort de se renfermer dans un rayon au lieu de s’étendre dans le pays encore libre. Leur jalousie est vivement excitée par l’arrivée journalière des nouveaux-venus d’Europe. Ils sentent qu’ils finiront par être absorbés. On voit que tout ce qu’on dit à ce sujet remue leurs passions, mais ils ne voient pas clairement le remède. Les Canadiens craignent trop de quitter la vue du clocher, ils ne sont pas assez malins. – Oh! vous avez bien raison, mais que voulez-vous faire? Telles sont leurs réponses. Ils sentent évidemment leur position de peuple vaincu, ne comptent point sur la bienveillance, non pas précisément du gouvernement, mais des Anglais. Toutes leurs espérances se rattachent à leurs représentants. Ils paraissent avoir pour eux et particulièrement pour M. Neilson – Il est cependant Anglais, nous disaient-ils comme avec étonnement ou regret – cet attachement exalté qu’ont en général les peuples opprimés pour leur protecteur. Plusieurs nous ont paru parfaitement comprendre les besoins de l’instruction et se réjouir vivement de ce qu’on venait de faire en sa faveur. Au total cette population nous a paru capable d’être dirigée quoique encore incapable de se diriger elle-même. Nous arrivons au moment de la crise. Si les Canadiens ne sortent pas de leur apathie d’ici à vingt ans, il ne sera plus temps d’en sortir. Tout annonce que le réveil de ce peuple approche. Mais si dans cet effort les classes intermédiaires et supérieures de la population canadienne abandonnent les basses classes et se laissent entraîner dans le mouvement anglais, la race française est perdue en Amérique. Et ce serait en vérité dommage car il y a ici tous les éléments d’un grand peuple. Les Français d’Amérique sont aux Français de France ce que les Américains sont aux Anglais. Ils ont conservé la plus grande partie des traits originaux du caractère national, et l’ont mêlé avec plus de moralité et de simplicité. Ils sont débarrassés comme eux d’une foule de préjugés et de faux points de départ qui font et feront peut-être toujours les misères de l’Europe. En un mot ils ont en eux tout ce qu’il faudrait pour créer un grand souvenir de la France dans le Nouveau Monde. Mais parviendront-ils jamais à reconquérir complètement leur nationalité? C’est ce qui est probable sans malheureusement être assuré. Un homme de génie qui comprendrait, sentirait et serait capable de développer les passions nationales du peuple aurait ici un admirable rôle à jouer. Il deviendrait bientôt l’homme le plus puissant de la colonie. Mais je ne le vois encore nulle part.

Le premier journal publié au Bas-Canada

|

Il existe déjà à Québec une classe d’hommes qui forme la transition entre le Français et l’Anglais: ce sont des Anglais alliés à des Canadiens, des Anglais mécontents de l’administration, des Français en place. Cette classe est représentée dans la presse périodique par la Gazette de Québec, mélange de français et d’anglais, dans les assemblées politiques par M. Neilson et probablement plusieurs autres que nous ne connaissons pas. C’est elle que je crains le plus pour le sort futur de la population canadienne. Elle n’excite ni sa jalousie, ni ses passions. Au contraire elle est plus canadienne qu’anglaise d’intérêt parce qu’elle fait de l’opposition au gouvernement. Au fond, cependant, elle est anglaise de mœurs, d’idées, de langue. Si elle prenait jamais la place des hautes classes et des classes éclairées parmi les Canadiens, la nationalité de ceux-ci serait perdue sans retour. Ils végéteraient comme les Bas-Bretons en France. Heureusement la religion met un obstacle aux mariages entre les deux races, et crée dans le clergé une classe éclairée qui a intérêt à parler français et à se nourrir de la littérature et des idées françaises.

Nous avons pu apercevoir dans nos conversations avec le peuple de ce pays-ci un fond de haine et de jalousie contre les seigneurs. Les seigneurs cependant n’ont pour ainsi dire point de droits, ils sont peuple autant qu’on peut l’être et réduits presque tous à cultiver la terre. Mais l’esprit d’égalité de la démocratie est vivant là comme aux États-Unis, bien qu’il ne soit pas si raisonneur. J’ai retrouvé au fond du cœur de ces paysans les passions politiques qui ont amené notre Révolution et causent encore tous nos malheurs. Ici, elles sont inoffensives ou à peu près, parce que rien ne leur résiste. Nous avons cru remarquer aussi que le paysan ne voyait pas sans peine le droit que le clergé avait de prélever la dîme, et ne considérait pas sans envie la richesse que cet impôt met dans les mains de quelques ecclésiastiques. Si la religion perd jamais son empire au Canada, c’est par cette brèche-là que l’ennemi entrera.

Comme le Français, le paysan canadien a l’esprit gai et vif, il y a presque toujours quelque chose de piquant dans ses réparties. Je demandais un jour à un cultivateur pourquoi les Canadiens se laissaient resserrer dans des champs étroits, tandis qu’ils pouvaient trouver à vingt lieues de chez eux des terres fertiles et incultes. – Pourquoi, me répondit-il, aimez-vous mieux votre femme, quoique celle du voisin ait de plus beaux yeux? J’ai trouvé qu’il y avait un sentiment réel et profond dans cette réponse.

Les gazettes françaises au Canada contiennent tous les jours de petits morceaux de littérature en prose ou en vers, ce qui ne se rencontre jamais dans les vastes colonnes des journaux anglais. Cette versification a l’ancien caractère de la versification française. Elle a un tour simple et naïf fort éloigné de nos grands mots, de l’emphase et de la simplicité affectée de notre littérature actuelle, mais elle roule sur de petites ou de vieilles idées.

Nous avons été aujourd’hui avec M. Neilson et un Canadien nommé M. Viger sur la rive droite du Saint-Laurent jusqu’au village de Saint-Thomas situé à 10 lieues de Québec. C’est le point où le Saint-Laurent prend une largeur de 7 lieues, largeur qu’il conserve pendant l’espace de 50 lieues. Toutes les campagnes que nous avons parcourues sont admirables de fertilité; jointes au Saint-Laurent et aux montagnes du Nord, elles forment le plus complet et le plus magnifique tableau. Les maisons sont universellement bien bâties. Elles respirent toutes un air d’aisance et de propreté. Les églises sont riches, mais riches de très bon goût. Leur décoration intérieure ne serait pas déplacée dans nos villes. Remarquez que c’est la commune elle-même qui s’impose pour établir son église. Dans cette portion du Canada, on n’entend point l’anglais. La population n’est que française, et cependant lorsqu’on rencontre une auberge, ou un marchand, son enseigne est en anglais.

Mr. Neilson nous disait aujourd’hui en parlant des Indiens: Ces peuples disparaîtront complètement, mais ils succomberont victimes de la hauteur de leur âme. Le dernier d’entre eux se croit au moins l’égal du gouverneur de Québec. Ils ne se plieront point à la civilisation, non parce qu’ils sont incapables de faire comme nous, mais parce qu’ils méprisent notre manière de vivre et se jugent nos supérieurs.

Remarques générales

Nous avons remarqué par les conversations que nous avons eues avec plusieurs Canadiens que leur haine se dirigeait plus encore contre le gouvernement que contre la race anglaise en général. Les instincts du peuple sont contre les Anglais, mais beaucoup de Canadiens appartenant aux classes éclairées ne nous ont pas paru animés, au degré que nous croyions, du désir de conserver intacte la trace de leur origine, et de devenir un peuple entièrement à part. Plusieurs ne nous ont pas paru éloignés de se fondre avec les Anglais, si ceux-ci voulaient adopter les intérêts du pays. Il est donc à craindre qu’avec le temps et surtout l’émigration des Irlandais catholiques, la fusion ne s’opère. Et elle ne peut s’opérer qu’au détriment de la race, de la langue et des mœurs françaises.

Cependant il est certain :

- Le Bas-Canada (heureusement pour la race française) forme un État à part. Or, dans le Bas-Canada la population française est à la population anglaise dans la proportion de dix contre un. Elle est compacte. Elle a son gouvernement, son Parlement à elle. Elle forme véritablement un corps de nation distinct. Dans le Parlement composé de quatre-vingt-quatre membres, il y a soixante-quatre Français et vingt Anglais.

- Les Anglais jusqu’à présent se sont toujours tenus à part. Ils soutiennent le gouvernement contre la masse du peuple. Tous les journaux français font de l’opposition, tous les journaux anglais sont ministériels, à l’exception d’un seul, the Vindicator, à Montréal, encore a-t-il été fondé par des Canadiens.

- Dans les villes, les Anglais et les Canadiens forment deux sociétés. Les Anglais affichent un grand luxe; il n’y a parmi les Canadiens que des fortunes très bornées; de là, jalousie, tracasseries de petite ville.

- Les Anglais ont dans les mains tout le commerce extérieur et dirigent en chefs tout le commerce intérieur. De là encore jalousie.

- Les Anglais s’emparent tous les jours de terres que les Canadiens croyaient réservées à leur race.

- Enfin les Anglais se montrent au Canada avec tous les traits de leur caractère national, et les Canadiens ont conservé tous les traits du caractère français.

- Il y a donc fort à parier que le Bas-Canada finira par devenir un peuple entièrement français. Mais ce ne sera jamais un peuple nombreux. Tout deviendra anglais autour de lui. Ce sera une goutte dans l’océan. J’ai bien peur que, comme le disait M. Neilson avec sa franchise brusque, la fortune n’ait en effet prononcé et que l’Amérique du Nord ne soit anglaise.

Nous avons vu un très grand nombre d’ecclésiastiques depuis que nous sommes dans le Canada. Il nous a semblé qu’ils formaient évidemment la première classe parmi les Canadiens. Tous ceux que nous avons vus sont instruits, polis, bien élevés. Ils parlent le français avec pureté. En général ils sont plus distingués que la plupart de nos curés de France. On voit dans leur conversation qu’ils sont tout canadiens. Ils sont unis de cœur et d’intérêts à la population et discutent très bien ses besoins. Ils nous ont paru cependant en général avoir des sentiments de loyauté envers le roi d’Angleterre, et soutenir en général le principe de la légitimité. Cependant l’un d’eux me disait: Nous avons tout à espérer maintenant, le ministère est démocrate. Ils font aujourd’hui de l’opposition, ils feraient certainement de la rébellion si le gouvernement devenait tyrannique. Somme toute, ce peuple-ci ressemble prodigieusement au peuple français. Ou plutôt ce sont encore des Français, trait pour trait, et conséquemment parfaitement différents des populations anglaises qui les environnent. Gais, vifs, railleurs, aimant la gloire et le bruit, intelligents, éminemment sociables, leurs mœurs sont douces et leur caractère serviable. Le peuple est en général plus moral, plus hospitalier, plus religieux qu’en France. Il n’y a qu’au Canada qu’on puisse trouver ce qu’on appelle un bon enfant en France. L’Anglais et l’Américain est ou grossier ou glacé.

Un paysan me disait: Si on en vient jamais aux mots, les Anglais ne sont pas blancs.

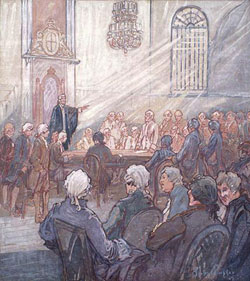

L’Assemblée législative du Bas-Canada

|

Il y a cinq ou six ans, le gouvernement anglais a voulu réunir tout le Canada dans une seule assemblée. C’était la mesure la plus propre à dissoudre entièrement la nation canadienne, aussi tout le Peuple s’est-il réveillé tout à coup et c’est depuis ce temps qu’il connaît sa force. Plusieurs curés m’ont dit que dans leur commune il n’y avait pas un seul individu parlant l’anglais. Eux-mêmes ne l’entendaient point et nous prenaient pour interprètes. La nomination des officiers de milice appartient au gouvernement, mais la Chambre d’assemblée ayant décidé que pour être officier de milice il fallait résider sur le lieu de son commandement, le résultat a été de mettre la direction de la force armée presque exclusivement dans les mains des Canadiens. Un Canadien me disait aujourd’hui que dans la Chambre d’assemblée les discussions étaient vives, emportées, et que souvent on prenait des résolutions précipitées dont on se repentait quand la tête était refroidie. Ne croirait-on pas entendre parler d’une Chambre française ? |

Les lecteurs peuvent consulter le premier article de cette série, consacré à la correspondance adressée par Tocqueville aux siens concernant son projet de voyage puis son séjour au Bas-Canada, publié dans le bulletin n° 32

-

Il y aurait beaucoup à dire sur l’ambivalence des sentiments de Tocqueville vis-à-vis des Anglais. Il leur portait une (grande) admiration, (très) critique dont on trouve des témoignages multiples dans sa correspondance et dans ses choix politiques, par exemple quand il opte pour la colonisation de l’Algérie, pour faire pièce à l’expansionnisme britannique …

Précisons que Mary Mottley, qui était sa maîtresse depuis 1828, et qu’il épousera en 1835, appartenait à la moyenne bourgeoisie anglaise (bien qu’élevée en France par sa tante). Ce mariage demeura toujours considéré par sa famille comme une mésalliance. -

Comme ce fut le cas en Pologne dans la seconde moitié du XXe siècle.

-

J’ai consacré plusieurs communications, articles et conférences, ainsi qu’un livre à Tocqueville et la religion que le lecteur peut retrouver en ligne sur le site uqac de J.M. Tremblay.

-

Dans un autre passage, les deux voyageurs affirment qu’on estime à quatre millions le nombre d’Indiens vivant encore, en 1831, dans le Nord-Ouest des Etats-Unis.

-

Il s’agit sans doute ici de la seule allusion – sans le nommer explicitement – à Papineau : « Des dizaines de pétitions seront acheminées à Londres. Louis-Joseph Papineau et John Neilson seront délégués dans la capitale britannique pour faire valoir les raisons qui militent contre l’éventuelle union » (Jacques lacoursière, Histoire du Québec, p. 73).

-

Tocqueville et Beaumont ont quitté Montréal dans l’après-midi du 24 août à bord du John Molson.

-

N’oublions pas que Tocqueville et Beaumont sont magistrats ; quand ils visitent les Etats-Unis, l’Irlande ou l’Angleterre, ils ne manquent pas d’assister à des séances des tribunaux qui permettent de comprendre l’esprit du lieu, la mentalité et la loi du pays à travers la façon dont la justice est rendue.

-

Voyages I, pp. 218-219.