Bulletin n°25, mai 2008

Les Indiens et la cartographie : « Ils marquent le vrai nord »

Les Indiens et la cartographie : « Ils marquent le vrai nord »

par Denis Vaugeois

Historien et éditeur

Désireux de commercer, les Européens ne se sont pas questionnés longtemps sur les connaissances géographiques des Amérindiens. Il était évident que ceux-ci s’orientaient avec facilité et pouvaient se déplacer sur de longues distances. « Ces sauvages, écrivait l’intendant Raudot au début du XVIIe siècle, sçavent les routes des bois et les connoissent comme nous savons les ruës d’une ville. » Sans hésiter, les Français les recrutèrent comme guides et adoptèrent leurs moyens de transport. « Dans les forêts les plus épaisses & dans les temps les plus sombres, écrit le père Lafitau, ils ne perdent point, comme on dit, leur Étoile. Ils vont droit où ils veulent aller, quoique dans des païs impratiqués, & où il n’y a point de route marquée. »

Les Européens, eux, avaient besoin de cartes. Ils questionnaient les Indiens et leur demandaient de tracer des cartes ou du moins de faire des dessins. À la demande de Jacques Cartier qui aurait voulu s’engager à l’ouest d’Hochelaga, ses jeunes guides iroquoiens posèrent sur le sol des bâtonnets pour représenter la rivière et placèrent par dessus des petites branches pour indiquer les sauts ou rapides, raconte Richard Hakluyt dans une note accompagnant le récit du troisième voyage.

Cette pratique de « faire des dessins »aux Européens devint coutumière. Les Indiens en prirent l’habitude. « Ils tracent grossièrement sur des écorces, ou sur le sable, des Cartes exactes auxquelles il ne manque que la distinction des degrés », écrit un Lafitau enthousiaste. Les premiers explorateurs ne se privent pas de les questionner.

Champlain interroge constamment ses guides indiens. Il les apprécie de même que leur étonnante embarcation. « Mais avec les canots des sauvages l’on peut aller librement & promptement en toutes les terres, tant aux petites rivières comme aux grandes. Si bien qu’en se gouvernant par le moyen des dits sauvages & et de leurs canots, l’on pourra voir tout ce qui se peut, bon & mauvais, dans un an ou deux », commente-t-il en 1603 en face de rapides toutefois infranchissables. Heureusement, « un homme peut porter aisément » un canot, d’où son optimisme. Il veut tout de même savoir ce qui l’attend au-delà. « Nous interrogeames les Sauvages que nous avions, de la fin de la rivière, que je leur fis figurer de leurs mains, & de quelle partie procédait sa source. » Habile cartographe, il indique sur ses cartes ce que lui apprennent les Indiens.

En 1691, le récollet Chrestien Le Clerc notait dans sa Nouvelle relation de la Gaspésie : « Ils ont beaucoup d’industrie pour faire sur de l’écorce une espece de carte, qui marque éxactement toutes les rivières & ruisseaux d’un Païs dont ils veulent faire la description : ils en marquent au juste tous les endroits ». Pour les Indiens du Centre-Ouest, Lahontan l’avait affirmé sans hésitation en 1702 : « Ils font les Cartes du Monde les plus correctes des Païs qu’ils connoissent, auxquelles il ne manque que les latitudes & les Longitudes des lieux. Ils marquent le vrai Nord selon l’Etoile Polaire […] en contant les distances par journées, demi-journées de guerriers; chaque journée valant cinq lieuës. Ils font ces Cartes Chorographiques particulières sur des écorces de Bouleau […]. »

Malgré leurs mérites, les informateurs indiens ont été oubliés ou ignorés tandis que leurs copistes ont été célébrés. Sauf exception bien entendu. C’est le cas de l’Indien Ochagach, un Cri dont la carte, copiée par La Vérendrye, guidera Jacques-Nicolas Bellin pour la réalisation d’une carte de l’Amérique septentrionale publiée en 1755. Philippe Buache est dans la même situation, lui qui place en haut de sa « Carte physique des terreins les plus élevés de la partie occidentale du Canada » (1753) une « Réduction de la Carte tracée par le Sauvage Ochagach et autres ».

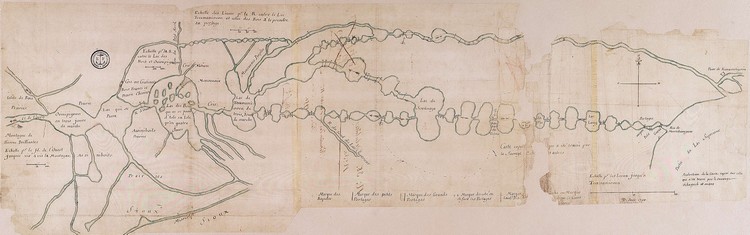

Description : Carte de la région à l’ouest des Grands Lacs, d’après celle tracée par le sauvage Ochagach, copie datée de 1750 d’une carte originale dressée vers 1729, carte manuscrite.

|

Tracées sur la neige ou sur le sable, parfois dans les cendres d’un feu, les cartes préparées par les Indiens étaient rapidement effacées. D’autres tracées sur une écorce de bouleau, une peau tannée ou un rocher pouvaient résister plus longtemps, mais pas assez pour se rendre jusqu’à aujourd’hui. Des copies ont survécu, elles témoignent de la contribution des Amérindiens à l’exploration de leur continent.

Le lecteur intéressé est invité à consulter les pages 205-209 de La mesure d’un continent dans lesquelles l’auteur développe plus amplement le sujet (Presses de l’Université Paris-Sorbonne – Septentrion, 2007).

L’hydrographie du Saint-Laurent

L’hydrographie du Saint-Laurent

par Jean-François Palomino

Avec la fondation de Québec par Champlain en 1608, les Français assuraient la mainmise sur l’une des plus importantes voies de pénétration du continent : le fleuve Saint-Laurent. Mais avec ses écueils, ses rochers, ses courants, ses brouillards et ses tempêtes, le Saint-Laurent était particulièrement difficile à naviguer pour ceux qui ne le connaissaient pas. L’amiral anglais Hovenden Walker l’avait d’ailleurs appris à ses dépens, lui qui, en 1711, a perdu vis-à-vis de l’Île-aux-Œufs huit navires et 900 hommes et femmes, noyés ou morts de froid sur le rivage. Au moins, les difficultés de navigation sur le fleuve présentaient-elles un avantage indéniable pour les Français : c’était là un rempart naturel formidable pour leur colonie.

Afin d’endiguer les pertes de voiliers et de vies humaines, les autorités coloniales décidèrent de former adéquatement les pilotes. À cette époque, les principaux ports de France avaient leur propre école d’hydrographie. Aussi décida-t-on d’en faire autant à Québec. L’homme qui donna les premiers cours de navigation se nommait Martin Boutet de Saint-Martin. À l’instigation de Talon, cet enseignant laïc du collège des Jésuites ouvrit les portes de sa classe aux aspirants navigateurs.

À la mort de Boutet, Jean Baptiste Louis Franquelin prit la relève, obtenant le poste officiel d’hydrographe du roi en 1686. Cruelle ironie du sort pour celui qui a passé plusieurs années à former des pilotes expérimentés : sa femme et ses enfants périrent dans le naufrage du Corrosol (1693) vis-à-vis de l’archipel de Sept-Îles. Par la suite, Louis Jolliet puis Jean Deshayes occupent chacun leur tour le poste d’hydrographe du roi, nominations bien méritées, puisque tous les deux connaissent très bien le fleuve, l’ayant cartographié en détail. Approuvée par l’Académie des Sciences, la carte de Deshayes devient une référence durant plusieurs décennies. Au XVIIIe siècle, l’initiative en matière de cartographie émane non plus de l’école d’hydrographie de Québec, dirigée par les jésuites, mais de l’ingénieur-hydrographe du Dépôt des cartes et plans de la Marine, Jacques Nicolas Bellin, certainement l’un des cartographes les plus réputés de son époque.

Quelques cartes

Jean Deshayes, De la Grande Rivière de Canada appellée par les Européens de St. Laurens, Paris, Nicolas de Fer, 1715.

Jacques Nicolas Bellin, Carte du cours du fleuve de Saint Laurent, Paris, 1761.

Pour en savoir plus :

Guay, Lorraine, À la découverte des îles du Saint-Laurent : de Cataracoui à Anticosti, Sillery, Septentrion, 2003.

La toponymie : les marques de la présence française sur le continent

La toponymie : les marques de la présence française

sur le continent

par Jean-François Palomino

La Nouvelle-France a été l’occasion, pour les esprits créateurs, de laisser libre cours à leur imagination en marquant le territoire de milliers de toponymes inventés ou empruntés aux autochtones, des toponymes qui ont chacun une histoire bien à eux. À l’époque comme aujourd’hui, les voies de la création empruntaient toutes sortes de directions.

Certains explorateurs prirent l’habitude d’immortaliser leurs souverains ou leurs principaux conseillers en associant leur nom à des entités géographiques. Samuel de Champlain, par exemple, voulut rendre hommage à des hommes qui ont influencé les destinées de la Nouvelle-France, notamment le commerçant François Gravé Du Pont (rivière du Pont), le lieutenant Aymar de Chaste (Cap-Chat), l’amiral Charles de Montmorency (chutes de Montmorency), le commerçant Pierre Dugua de Monts (rivière du Gast). Champlain lui-même a laissé à trois reprises sa signature sur le continent, au lac Champlain et à deux rivières différentes (l’une en Mauricie portant toujours ce nom, l’autre au Massachusetts maintenant nommée Mashpee River).

Malgré l’importance de la cartographie de Champlain, il faut noter que la majorité des toponymes permanents de la vallée du Saint-Laurent apparaissent plus tard, après les premières grandes vagues d’immigration. Plusieurs localités québécoises actuelles furent d’ailleurs baptisées à cette époque et leurs noms figurent sur les cartes de Bourdon, Franquelin et Deshayes.

En général, les toponymes d’origine européenne ont eu plus de succès sur les rives de l’Atlantique et du Saint-Laurent, aux endroits où les Français étaient relativement autonomes. Mais la tendance se renverse à l’intérieur du continent. Plus les Français s’avancent dans les terres, plus la présence amérindienne leur devient indispensable pour se déplacer et s’approvisionner en fourrures, clé de voûte de la Nouvelle-France. Pour se faire comprendre, les explorateurs n’avaient d’autres choix que d’utiliser la langue et les noms amérindiens.

Ce contexte explique en grande partie l’importance de l’héritage toponymique autochtone actuel. Aux États-Unis et au Canada, plusieurs villes, États ou rivières ont des noms d’origine amérindienne – Abitibi, Alabama, Arkansas, Chicago, Chicoutimi, Illinois, Kansas, Manicouagan, Miami, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Natashquan, Ohio, Témiscaming, Toronto, Winnipeg, Wisconsin, etc. – des noms qui apparaissent pour la première fois sur des cartes d’explorateurs et de géographes français. Ils font maintenant partie intégrante du paysage nord-américain, témoins d’un remarquable métissage toponymique.

Quelques cartes :

Samuel de Champlain, Carte de la Nouvelle France, Paris, 1632.

Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, Amérique Septentrionale, Paris, 1746.

Pour en savoir plus :

Litalien, Raymonde, Jean-François Palomino et Denis Vaugeois, La mesure d’un continent : atlas historique de l’Amérique du Nord, 1492-1814, Sillery, Septentrion, 2007.

Litalien, Raymonde et Denis Vaugeois (dir.), Champlain : la naissance de l’Amérique française, Sillery, Septentrion, 2004.

Géographes de cabinet

Géographes de cabinet

par Jean-François Palomino

Parmi les cartes les plus connues de la Nouvelle-France, plusieurs sont l’œuvre de géographes de cabinet. Contrairement aux navigateurs, aux missionnaires et aux ingénieurs, ces cartographes n’effectuaient pas d’observations et de mesures de terrain. Ils n’avaient pas à subir les risques et périls des voyages d’exploration.

Ces géographes de cabinet étaient confortablement installés dans les grandes capitales européennes, notamment à Paris. Cet emplacement, au cœur de la vie économique, culturelle et scientifique du royaume, leur conférait plusieurs avantages. Près du pouvoir politique, ils pouvaient obtenir le patronage du roi et des princes. Cette protection leur accordait un prestige indéniable, qui leur permettait d’avoir accès à de nouvelles sources cartographiques. De plus, la proximité d’une clientèle aristocrate et bourgeoise facilitait la vente des cartes qu’ils mettaient sur le marché. Par ailleurs, un bon nombre de géographes éditaient leurs propres cartes, ce qui les incitait à résider près des graveurs et imprimeurs.

Avec la multiplication des voyages d’exploration en terres nord-américaines, les géographes avaient accès à un grand nombre de sources originales. L’expansion du réseau commercial de traite des fourrures explique en grande partie toute la richesse des cartes françaises, de Nicolas Sanson à Jacques Nicolas Bellin, en passant par Vincenzo Coronelli, Alexis-Hubert Jaillot, Guillaume Delisle et plusieurs autres.

Au xviiie siècle, les meilleurs géographes surent établir des réseaux de correspondants qui les tenaient au fait des plus récentes découvertes géographiques. Afin de produire une œuvre exacte et précise, le cartographe de cabinet lisait avec soin les journaux de navigation et les récits de voyages. Il retranscrivait les travaux de ses prédécesseurs et ceux de ses concurrents. Il tirait aussi parti des coordonnées géographiques calculées sur la base des observations astronomiques les plus récentes. Puis il comparait toutes ces sources entre elles, dressait des croquis, traquait les erreurs et les incohérences, avant de faire imprimer sa carte qui était vendue un peu partout en Europe.

À voir la quantité de manuscrits que certains ont laissés derrière eux et la façon dont ils ont traité leurs sources, il est justifié de les considérer comme de véritables professionnels de la cartographie.

Quelques cartes

Nicolas Sanson, Le Canada ou Nouvelle France, Paris, chez Pierre Mariette, 1656.

Guillaume Delisle, Carte du Canada ou de la Nouvelle France et des découvertes qui y ont été faites, Paris, 1703.

Pour en savoir plus :

Dawson, Nelson-Martin, L’atelier Delisle. L’Amérique du Nord sur la table à dessin, Sillery, Septentrion, 2000.

Litalien, Raymonde, Jean-François Palomino et Denis Vaugeois, La mesure d’un continent : atlas historique de l’Amérique du Nord, 1492-1814, Sillery, Septentrion, 2007.

Administrateurs de Nouvelle-France venus de Touraine

Administrateurs de Nouvelle-France venus de Touraine

Brigitte Maillard

Professeur émérite d’histoire moderne à l’université de Tours

Parmi les administrateurs de la Nouvelle-France venus de Touraine, figurent des gouverneurs et lieutenants généraux, des intendants et des membres du Conseil souverain. Les noms relevés montrent que la présence des Tourangeaux est notable au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, d’abord sous le régime des Compagnies de commerce, puis après la réforme de 1663 qui voit l’administration de la Nouvelle-France définitivement organisée sur le modèle français, au temps où le pouvoir est bicéphale.

Le dernier intendant de Nouvelle-France, Bigot, n’est pas compris dans le corpus étudié; sa famille est indéniablement d’origine tourangelle (elle était liée aux Bonneau, Fleuriau), mais elle a quitté Tours vers 1619. Le célèbre gouverneur Buade de Frontenac avait quelques attaches avec la Touraine mais n’est pas un vrai Tourangeau. Son grand-père avait acheté en 1606 la terre de Palluau qui se trouvait dans le bailliage de Châtillon-sur-Indre et relevait de la généralité de Tours pour le temporel; Louis y vécut quelques années entre 1623 et 1630.

Nous verrons dans un premier temps quel fut le rôle des vrais pionniers au temps des compagnies de commerce, puis quels hommes administrèrent la Nouvelle-France après la réforme de 1663, enfin nous essaierons de distinguer quelques caractères marquants de ce petit groupe de Tourangeaux.

I – Au temps des premiers pionniers

Le roi est représenté par des gouverneurs et lieutenants généraux qu’il nomme. Le gouverneur de Nouvelle-France qui a les prérogatives d’un vice-roi; il existe aussi des lieutenants généraux ou gouverneurs particuliers. Pierre Voyer d’Argenson fut gouverneur de Nouvelle-France de 1658 à 1661, soit 3 ans. Parmi les gouverneurs particuliers on note la présence de plusieurs Tourangeaux : il s’agit des gouverneurs d’Acadie, Isaac de Razilly à la Hève, et Menou d’Aulnay (de 1635 à 1650, soit pendant 15 ans), et de la baie du Saint-Laurent, Nicolas Denys.

Charles Menou d’Aulnay mena une vie pleine d’aventures ; troisième fils de René conseiller d’État mort en mai 1651, il était d’une vieille famille de noblesse moyenne, originaire du Lochois (Charnizay) ; en 1636, en France, il se maria avec Jeanne Mottin, fille d’un associé de Razilly. Il accompagna Champlain et Razilly dans l’expédition partie en 1632 pour reprendre l’Acadie et lancer sérieusement la colonisation (s’y trouvent aussi les frères Denys); il remporta différents succès contre les Anglais (il reprend Port-Royal) et rentra à plusieurs reprises en France chercher des renforts (1633, 1636). Lorsque Razilly meurt en avril 1636, son frère Claude lui succède mais il ne traverse pas l’Atlantique et Menou prend sa suite, sans avoir immédiatement le titre de gouverneur; il transfère le siège du gouvernement de la Hève à Port-Royal. La colonisation se développe autour de Port-Royal. Son action fut contrariée par le dur conflit qui l’opposa à Charles de la Tour (originaire de Champagne où il est né en 1593) arrivé en Acadie plus tôt que Menou et nommé lieutenant général par le roi en 1631. En 1638, Louis XIII décida de partager le territoire entre Menou et de la Tour. En 1647, Menou l’emporte et est nommé gouverneur général et seigneur de l’Acadie; mais il meurt brutalement en 1650 et de la Tour eut alors sa revanche… et épousa même la veuve de Menou en 1653.

Pierre Voyer d’Argenson (1625-1709) appartient à une branche cadette des Voyer de Paulmy et d’Argenson, vicomte de Mouzay, de très ancienne noblesse (anoblie en 1375). C’est le fils de René qui fut entre autres grand bailli de Touraine; lui-même reçut cette charge en 1643. Il fut gouverneur entre 1658 et 1661, donc au temps de Marie de l’Incarnation qu’il connut bien; il fut nommé gouverneur grâce à la protection du président Lamoignon. Il eut à faire face à de violentes attaques des Iroquois qu’il réussit à repousser malgré la faiblesse de ses moyens. Il chercha à développer la colonisation agricole (qui lui paraissait un bon moyen de repousser les Indiens en étendant les zones contrôlées par les colons) aux dépens de la traite des fourrures (dont la valeur avait baissé à cause de leur abondance). Il entra en conflit avec Mgr de Laval, premier évêque de Québec, surtout pour des raisons personnelles. N’ayant pas demandé le renouvellement de son mandat il rentre en France en 1661, l’année où commence le gouvernement personnel de Louis XIV.

II – Les Tourangeaux en Nouvelle-France au temps des débuts du « régime français »

En 1663 la compagnie de la Nouvelle-France abandonne sa charte et le Canada passe sous l’administration directe du roi; Louis XIV décide d’y établir comme dans les provinces de France un « intendant de justice, police et finances, commissaire départi du roi » (dont il faut rappeler que même en France les fonctions ne sont pas encore nettement définies) ; ainsi le gouverneur, qui reste néanmoins le vice-roi et garde plus de prérogatives qu’en France même, n’est plus le seul administrateur en chef. L’intendant a la majorité des pouvoirs civils mais il doit partager avec le gouverneur le pouvoir de concéder les seigneuries, d’accorder les droits de traite et de veiller au développement de la colonie. De plus un Conseil souverain est établi; réorganisé en 1675 il a des traits communs avec un parlement de province; il est composé de sept conseillers, dont le gouverneur, l’évêque de Québec, l’intendant. Dans chaque district, sont établis un gouverneur particulier et un délégué de l’intendant. La Nouvelle-France dépend, à Paris, du Contrôleur général et du secrétaire à la Marine, Colbert ayant concentré les deux pouvoirs jusqu’à sa mort en 1683. Il faut noter un point important : la vénalité des offices n’est pas introduite en Nouvelle-France. Parmi les Tourangeaux arrivés pendant cette période, le premier est

1 – L’intendant Duchesneau de la Doussinière et d’Ambault, qui succède à Talon, mais après trois ans de vacance du poste, exerça ses fonctions entre 1675 et 1682, soit 7 ans (ce qui est une durée importante). Le gouverneur est alors Frontenac, dans son premier mandat. Duchesneau descendait d’un chambellan de Charles VII et de Robine Fumée sœur d’Adam, maître des requêtes et garde des Sceaux de France; ses aïeux assumèrent des fonctions dans la grande prévôté de France. Il était officier de finances (et non maître des requêtes) puisqu’il était, après son père, trésorier de France à Tours; il conserva son office pendant son séjour au Canada; la noblesse de sa famille, originaire du Berry, n’est pas très ancienne et il n’est pas des plus fortunés. Son père a épousé une Robin, d’une famille de marchands drapiers et échevins de Tours, alliée aux Quentin de Richebourg, et par là aux Bonneau, Fleuriau, Pallu; par ce mariage il était entré dans la parentèle de Jean-Baptiste Colbert; c’est la protection de ce dernier qui permit à Duchesneau d’être nommé intendant. Il arriva au Canada en août 1675 porteur de l’édit réorganisant le Conseil souverain. Il dut assumer toutes les fonctions d’un intendant de province mais aussi participer, sous les ordres du gouverneur, à la lutte contre les Anglais et les Indiens, tenter de développer l’économie de la région; entre 1676 et 1678 il fit faire un « papier terrier » (le deuxième de la colonie, après celui réalisé au temps de la compagnie des Cent Associés en 1667-1668). Pendant tout son mandat il se heurta au gouverneur sur des sujets comme la présidence du Conseil souverain que le gouverneur entend assurer alors qu’il n’a qu’un rôle figuratif, le commerce des fourrures et de l’alcool. Il fut à l’origine du système du « congé de traite » établi en 1681 dans le but de limiter l’afflux des fourrures et d’empêcher les jeunes hommes de devenir « coureur des bois »; chaque année gouverneur et intendant ne pouvaient délivrer que 25 autorisations de faire ce commerce, cette permission concernant trois hommes et un canot. Cependant le commerce ne cessa pas et devint clandestin. Il soutint aussi l’action de l’évêque de Québec, Mgr de Laval, dans sa lutte contre la vente de « l’eau de feu » aux Indiens; en théorie la vente d’eau de vie fut interdite en dehors des « habitations » françaises en 1679.

Les deux hommes furent rappelés la même année, Frontenac rentra ultérieurement en grâce et revint en Nouvelle-France, mais pas Duchesneau qui mourut ruiné en 1696 (il dut vendre son office de trésorier).

2 – Les membres du Conseil souverain

Simon Denys en fut entre 1664-1666.

Denis Riverin , né à Tours vers 1650, arrive au Canada comme secrétaire de l’intendant Duchesneau en 1675 et semble avoir été très actif; il devint membre titulaire du conseil en 1694 puis membre régulier en 1698; son séjour en Nouvelle-France dura jusqu’en 1702 date de son retour en France où il mourut en 1716 ou 1717. En 1710 il cessa ses fonctions au Conseil souverain mais il fut nommé lieutenant général de la prévôté de Québec, fonctions qu’il n’occupa jamais mais dont il toucha les émoluments). Toutefois ses activités commerciales l’emportèrent de loin sur ses fonctions administratives.

Louis Rouer du Villeray, originaire d’Amboise (le fief familial était dans la paroisse de Pocé) né en 1629 et mort à Québec en 1700, était d’une petite noblesse ancienne mais désargentée; il partit tôt pour le Canada (vers 20 ans) où il s’éleva grâce à ses différentes fonctions : il fut notaire, secrétaire (à partir de 1653) de deux gouverneurs (Jean de Lauson et Charles de Lauson de Charny son fils), juge-prévôt de la côte de Beaupré, lieutenant particulier de la sénéchaussée et commis receveur du magasin de la Compagnie de la Nouvelle-France; dès la création du Conseil souverain il fut nommé premier conseiller et assuma des fonctions importantes dans l’ordre judiciaire et administratif. Il devint seigneur grâce à l’héritage de son beau-père (Charles Sevestre) dont les affaires étaient très embrouillées, ce qui amena son gendre à se rendre trois fois en France, mais il put bénéficier du soutien du gouverneur d’Argenson. Il soutint l’action de l’intendant Duchesneau et eut à faire face à l’hostilité de Frontenac mais il l’emporta finalement; il eut de meilleurs rapports avec les gouverneurs suivants et en 1686. Sa carrière est un bon exemple des différentes fonctions à assumer au Canada et qui permettent une ascension sociale.

Thomas Jacques Taschereau de Linières (1680-1749) est le dernier tourangeau notable de cette histoire; fils de Christophe Taschereau de Sapaillé (fief ou ferme de la paroisse Saint-Symphorien); il fut secrétaire particulier de l’intendant Dupuy (1726-1728), mais on ignore de quelle façon les deux hommes se connurent. En 1728 il épousa la petite-fille de l’explorateur Jolliet ; nommé en 1732 agent des trésoriers généraux de la marine au Canada, il entra en 1735 au Conseil souverain.

Rouer et Taschereau ont fait souche au Canada; ayant reçu des terres en fief, ils ont pu étendre leur seigneurie dont ils ont développé l’exploitation, tout comme le fit Simon Denys.

Ces hommes sont peu nombreux mais ils présentent quelques caractéristiques communes.

III – Points communs entre ces personnages

À leurs origines géographiques s’ajoute leur origine familiale : ils viennent tous de la noblesse moyenne de la province (sauf Riverin). Cette noblesse, d’épée ou de robe, est parfois ancienne (Razilly ou d’Argenson).

Ils sont évidemment tous catholiques (le Canada n’a pas été une terre d’accueil de dissidents religieux, au contraire de la Nouvelle-Angleterre); beaucoup ont développé de bons rapports avec l’évêque, ainsi Duchesneau et Mgr de Laval.

Leur « destin » canadien s’explique en partie par les soutiens dont ils ont bénéficié : les relations de famille et de « clientèle » ont compté : Razilly a été nommé Lieutenant général d’Acadie sur l’intervention du père Joseph. Menou d’Aulnay est cousin de Razilly; l’intendant Duchesneau était dans la clientèle de Colbert dont il a eu le soutien dans ses démêlés avec Frontenac.

Dans l’ensemble ils n’étaient pas très fortunés; Duchesneau lui-même a sans doute été un des intendants les moins aisés. Il est difficile de dire s’ils ont pu faire fortune (c’est non pour Duchesneau); mais ceux qui se sont établis comme seigneurs ont pu se constituer une belle propriété.

Intendant et gouverneurs n’ont pas fait souche au Canada et leurs séjours ont été plus ou moins brefs; au contraire les membres du Conseil s’y sont mariés, s’y sont installés et ont pu devenir seigneurs de terres grâce aux dons reçus du roi (à l’exception de Riverin).

Dans l’histoire de leur action les conflits sont nombreux, sans doute exacerbés par la petite taille de la communauté française. Les problèmes de partage des pouvoirs gouverneurs/intendant découlent de la dualité des fonctions : le gouverneur garde des prérogatives importantes, fondées en particulier sur l’importance de ses pouvoirs militaires dans la lutte contre les Anglais et les Indiens. Plusieurs questions, déjà évoquées et propres à la Nouvelle-France, ont été de graves pierres d’achoppement. Le manque de moyens en hommes et en argent est patent. L’éloignement de la métropole fait que la solution des problèmes ou les arbitrages sont longs à venir. Le gouverneur est donc amené à jouer pleinement son rôle de vice-roi.

Les Tourangeaux ont donc occupé des fonctions aux trois niveaux principaux de l’administration au XVIIe et au début du XVIIIe siècle et l’étude de leur carrière permet celle de la mise en place des institutions et de toutes les difficultés rencontrées dans le développement de la Nouvelle-France ; ils sont cependant peu nombreux. Si l’on prend en compte l’ensemble des institutions, civiles et religieuses, de la Nouvelle-France au XVIIe siècle, on constate que dans l’ordre religieux, Touraine et Anjou ont largement contribué aux tentatives d’évangélisation et à l’installation des institutions d’assistance, en particulier à Québec, avec Marie de l’Incarnation, ou à Montréal, avec les hospitalières de Le Royer de la Dauversière. Quant aux administrateurs civils ils sont assez nombreux à être venus du Blésois (de Meulles ou Bégon), de l’Orléanais (Beauharnais) et de la Touraine (Duchesneau). C’est donc l’ensemble de la vallée de la Loire moyenne qui a fourni à la Nouvelle-France des hommes et femmes dont la personnalité a fortement marqué les débuts d’une implantation française durable en Amérique du Nord.

Bibliographie

Caillou, François, Une administration royale d’Ancien Régime : le bureau des finances de Tours, Tours, Presses universitaires François Rabelais (2 vol.), 2005

Dubé, Jean-Claude, Les Intendants de la Nouvelle-France, Montréal, Fides, 1984

Dictionnaire biographique du Canada

ISAAC de RAZILLY, Amiral de France et « Canadien» : Touraine 1587-Acadie 1635

ISAAC de RAZILLY, Amiral de France et « Canadien» : Touraine 1587-Acadie 1635

par Alain Jacquet

Historien et président de la Société archéologique de Touraine

Isaac de Razilly, issu d’une vieille famille du Chinonais, incorporé dès 1603, est reçu chevalier de Malte le 6 janvier 1605, à 18 ans.

Comme beaucoup de ses frères chevaliers français, il est au service du Roi de France. En effet, la « Religion » est un vivier pour la « Royale ». Le « Bailli » de Suffren sera, par exemple, un des plus célèbres marins formés à Malte, comme le non moins célèbre Tourville.

Quel est ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui son « cursus » ?

De Razilly commence sa carrière « officielle » en 1611

Connu sous le nom de « Commandeur », il commence sa carrière « officielle » en 1611, rappelé de Malte en France par son frère François, mandaté par Louis XIII et la Régente pour préparer une expédition colonisatrice au Brésil. En mars 1612, l’expédition lève l’ancre. Isaac commande la patache Sainte Anne. L’expédition navigue jusqu’à l’estuaire de l’Amazone et s’installe sur l’île de Maragnon. Il se retrouve à Malte en février 1616. En janvier 1619, il effectue son 1er voyage au Maroc, en vue de racheter des esclaves chrétiens, de passer une alliance avec le Roi et de conclure des traités de commerce. En août 1621, il obtient, par César de Vendôme, le commandement de l’escadre qui va combattre les Huguenots de la Rochelle et en octobre celle de 13 navires qui vont assiéger Saint-Martin. Il s’y empare de nombreux navires et y perd un œil. En 1622, il exécute différentes opérations maritimes, dont une nouvelle expédition au Maroc pour laquelle il fait appel à des Capucins de Touraine, choisis par le Père Joseph. Il devient la même année commandant, sous commission royale, de 6 vaisseaux malouins qui se livrent à la « câprerie ». La même année encore, il est nommé par lettres patentes commandant en second de la flotte de Bretagne et commande le « Saint Louis », de 400 tonneaux et 300 hommes. Fin 1623, il est nommé par Henri de Montmorençy 1er Capitaine de la marine du Ponant. En février 1624, il est nommé chef d’escadre par le Roi et Vice-Amiral. Il repart pour le Maroc en octobre et y est fait prisonnier.

Dans un Mémoire daté de Pontoise du 25 novembre 1626, il développe un plan d’action que Richelieu s’appropriera : il a en effet perçu l’avenir possible des colonies, au point de vue économique et politique. Il a envisagé un programme commercial d’import-export, pourrait-on dire, laissant délibérément de côté les Indes Orientales, trop éloignées à son avis et où la France se confronte à l’Espagne et surtout à la Hollande, puissance maritime majeure. Il préconise que la noblesse puisse s’intéresser, sans « déroger », au trafic d’outre-mer. Il sera l’un de ceux, trop rares, qui recommanderont au pouvoir central de créer et d’entretenir une véritable marine, les ports pour l’abriter et lui permettre de radouber et de s’équiper, pour enrichir le commerce et faire face aux deux marines les plus puissantes de l’époque, la britannique et la hollandaise. Il émet même l’idée que la puissance sur mer entraînera la puissance sur terre. Dans la partie qu’il réserve à la Nouvelle-France, il propose de créer pour son développement une compagnie de commerce au capital de 300 000 livres, d’empêcher tout empiètement anglais au nord du 36ème parallèle et d’établir plusieurs milliers de colons pour exploiter les ressources et affermir la possession du territoire. Cela aboutit à la fondation l’année suivante de la « Compagnie de la Nouvelle-France » ou « Compagnie des Cent-Associés », au capital de 1,600M de livres, qui comptait, outre Richelieu lui-même, Samuel Champlain (1567-1635), le « Père » de la Nouvelle-France, et Hugues Cosnier, constructeur du canal de Briare, de la Loire à la Seine. Razilly en est le 43ème membre.

Au printemps 1628, une flotille de 4 navires met à la voile avec colons, vivres et bétail destinés à S. Champlain, à Québec, et à Charles de la Tour, à Cap Sable, mais elle est interceptée par une escadre anglaise et presque rien ne parvient au Canada. L’année suivante, une escadre de 3 bâtiments de guerre sous le commandement de Razilly prend la mer pour convoyer les navires de commerce mais la signature de la paix franco-anglaise oblige Richelieu à lui ordonner de se dérouter vers la Méditerranée pour combattre les Barbaresques.

L’année suivante, nous le retrouvons commandant de l’avant-garde de la flotte. En 1629, 30 et 31, il effectue à nouveau des voyages au Maroc et déjà au Québec, pour ravitailler les Français, et à Terre-Neuve pour assister les pêcheurs. Il commande La Licorne.

Il signe en mars 1632 avec le cardinal un accord selon lequel il doit prendre possession de Port-Royal (Annapolis Royal) au nom de la compagnie et du Royaume et faire de l’Acadie une colonie française.

Lieutenant-Général de la Nouvelle-France ou Acadie en avril 1632

Ayant obtenu en avril suivant des lettres patentes le nommant Lieutenant-Général de la Nouvelle-France ou Acadie, rendue à la France par l’Angleterre par le traité de Saint-Germain-en-Laye de mars 1632, il se voit céder par la Compagnie des Cent-Associés un vaste territoire en Nouvelle-Ecosse et le titre de Vice-Roi, titre qu’elle possédait par l’abandon fait par le Duc de Ventadour. Sans moyens financiers à la suite des nombreuses pertes subies pendant la guerre entre la France et l’Angleterre, elle doit trouver une solution et cède une partie de son monopole sur la traite des fourrures à d’autres compagnies privées, contre leur participation à la constitution du capital. De Razilly et certains de ses amis et investisseurs forment alors une association, nommée ensuite Compagnie Razilly-Condonnier : Isaac, son frère Claude, un financier appelé Jean Condonnier, Louis Motin, sieur de Courcelles, contrôleur du sel aux Caraïbes, de Menou d’Aulnay, etc.

Il part de France, d’Auray exactement, le 4 juillet 1632, sur la frégate l’Espérance de Dieu accompagnée de 3 autres vaisseaux de 40 canons escortant 2 transports. Chef de l’expédition, il est accompagné par Charles de Menou d’Aulnay de Charnizay, son parent (qui deviendra son successeur, agent d’une société fondée l’année de la mort d’Isaac pour coloniser l’Acadie et qui recevra en 1642 de Claude de Launay-Razilly, frère cadet d’Isaac, 4000 livres pour « services rendus à son frère »), officier de marine, et par Nicolas Denys, marchand de Tours, neveu d’Hugues Cosnier qui auront tous deux une vie bien remplie au Canada. Il y a aussi son neveu, fils de son frère François, prénommé Claude comme son frère cadet, de Razilly-Launay. Ce neveu mourra en Acadie. Trois Capucins sont également du voyage ainsi que des émigrants bretons, tourangeaux et poitevins, tous célibataires sauf une quinzaine mariés. Sans incident notable, la flotte se présente le 8 septembre dans la baie de La Hève, au sud-est de l’Acadie (Nouvelle-Ecosse).

Il en repart aussitôt pour la baie Française (de Fundy) pour se faire restituer le Fort Saint-Jean et le Fort de Port-Royal (Annapolis). Les colons qui y débarquent sont les premiers que la Compagnie des Cent-Associés peut installer depuis sa fondation en 1627.

Trois autres postes sont installés ou réinstallés au Cap Breton, au Cap de Sable et à Pentagouet. Razilly fait construire un fort et sa demeure dans le havre de La Hève, sur une pointe à l’embouchure de la rivière. Denys s’installe en face, à Port Rossignol (Brooklyn) et de Menou reste à Port Royal.

De Razilly s’intéresse aux conditions de la colonisation et se rend compte très vite des difficultés financières. Il divise le pays en seigneuries, les seigneuries en fermes qu’il donne à bail à chaque famille (une quarantaine) par lots de terre cultivable de 100 arpents, pour 2 sous et ½ minot (mesure pour les matières sèches, valant 20 litres environ) de blé de loyer, avec attribution de bestiaux. Le colon doit s’engager à faire moudre son grain au moulin du seigneur moyennant un droit de mouture de 1/14ème.

Il a la satisfaction de voir ces familles prospérer et s’étendre autour de son fortin.

De plus, il charge Nicolas Denys de construire des pêcheries, ce que celui-ci fait à La Hève, avec son frère aîné, Simon, arrivé avec sa femme et ses enfants par la même expédition, d’assurer le commerce des fourrures et de s’approvisionner en bois de charpente et de marine. En 1633, c’est Jacques Denys, leur frère aîné, qui les rejoint et la famille choisit Port Rossignol (aujourd’hui Brooklin) pour y établir sa première pêcherie permanente qui exporte de la morue vers la Bretagne et le Portugal.

De Menou repart presque chaque année en France avec peaux, poissons et bois de charpente et de construction (mâts) pour en rapporter des vivres. Il emprunte des fonds, loue des navires et recrute des colons. Razilly le charge aussi de reprendre aux Anglais le poste de Pentagou et, fondé une dizaine d’années auparavant par Claude de Saint-Etienne de la Tour.

Il y réussit avec l’aide du fils de Claude de la Tour, Charles, qui, dès 1636, reçoit de la Compagnie la concession du Vieux-Logis de Pentagouet. Pour tenter de résoudre les problèmes d’argent toujours présents, Razilly songe alors à associer à l’entreprise l’Ordre de Malte pour trouver des capitaux et propose au Grand Maître de Paule, Français lui aussi, la fondation d’un nouveau Prieuré à La Hève. Nous connaissons la réponse dilatoire, mais négative, d’Antoine de Paule, mais nous n’avons pas conservé le brouillon de la demande d’I. de Razilly et nous ne pouvons qu’imaginer sa teneur. Sans doute aurait-il été déçu par cette réponse mais, en novembre 1635, le « Commandeur » meurt « d’épuisement » comme l’on dit à l’époque, à 48 ans, à La Hève, avant que cette réponse n’arrive.

I. de Razilly aura donc cependant réussi en bien peu de temps à créer une colonisation permanente, tournée tout d’abord vers l’agriculture, une nécessité s’il voulait nourrir les colons. En second lieu, vers l’exploitation de la forêt et du bois de charpente et de marine, utilisé pour la construction bien sûr mais aussi et surtout pour en tirer profit et aider au maintien et à l’expansion de la colonie et enfin vers les pêcheries, mais la guerre franco-espagnole empêcha leur développement.

Il a eu une sérieuse influence sur l’effort de recolonisation français.

Il avait également un but plus large dans sa tentative de colonisation : dans un mémoire adressé au cardinal de Richelieu en juillet 1634, il met l’accent sur l’esprit chrétien qui domine et marque le but de cette colonisation, avec comme corollaires l’intérêt de la religion et le salut des âmes. C’est donc le « Père Joseph » qui est son protecteur, sous l’autorité d’Armand du Plessis.

On a dit de lui qu’il avait « planté les racines de la culture du peuple canadien et d’un certain nombre de gens aux États-Unis ». N. Denys a également dit qu’« il n’avait pas d’autre désir que de peupler ce pays ».

On peut ajouter qu’Isaac de Razilly est considéré par certains auteurs canadiens comme le « Père de l’Acadie ».

Les Canadiens français, qui connaissent en général nettement mieux l’histoire de leurs ancêtres que nous, ont rendu hommage à I. de Razilly au musée de « Fort Point » (nom actuel de La Hève) qui commémore l’établissement par le « Commandeur » du Fort Sainte-Marie-de-Grâce, considéré par eux comme la première capitale de la Nouvelle-France, de 1632 à 1636. Un ensemble de stèles rend hommage aux différents découvreurs et colonisateurs français. L‘une d’elles le fait pour M. de Razilly.

À La Hève, son point de débarquement, aujourd’hui La Have, qui avait été choisie par S. Champlain et Pierre DuGua de Mons en 1604, quand ils s’ancrèrent dans la Baie Verte et dont le nom avait été pris en rappel du Cap de la Hève, en Normandie, un cairn rappelle son souvenir. Edifié par « la Commission des sites et des monuments historiques du Canada » sa plaque commémorative est dressée à la mémoire d’I. de Razilly : « après le traité de St Germain en laye en 1632, la France décida de fonder des établissements permanents en Acadie. Isaac de Razilly fut nommé lieutenant-général. Il construisit un fort en ce lieu et y fixa le siège du gouvernement ».

Imprimées :

– Bulletins de la SAT (Société archéologique de Touraine) B XVII, p xxxv, B XXV, p 161-62, 171-72, 178-79, 188-89, B XXVI, p 50, 63-64, B XXIX, p 330, B XXXII, p 89, B XXXIV, p 233 , B XXXV, p 71.

– Bulletin des Amis du Vieux Chinon : BAVC III, n°6.

– Bulletins des « Amitiés généalogiques canadiennes-françaises » : n° 18 (2004), 22 (2006), 23 (2006) .

Isaac de Razilly, chevalier de Malte (Touraine 1587-Acadie 1635), Mémoire de Maîtrise 1985, Catherine Chéreau. Université F. Rabelais de Tours.

Gabriel de Razilly, sous-gouverneur des Enfants de France et la Maison de Razilly (1648-1769), Mémoire de Maîtrise 1980, Dominique Le Lorrain. Université F. Rabelais de Tours.

Templiers et Hospitaliers en Touraine, sur les traces des moines chevaliers 1193-2001.

Alain Jacquet Collection Histoire et Archéologie . A. Sutton Saint-Cyr/Loire 2002

Bibliothèque municipale de Tours : Généalogie de la famille C 2201

Electroniques :

Dictionnaire biographique du Canada

WIKIPEDIA : articles en anglais sur Isaac de Razilly, Nicolas Denys, Charles de Menou d’Aulnay…

http://www.fortpointmuseum.com

Manuscrites : Archives départementales d’Indre et Loire : Série J : J 108 et J 109 papiers de la famille

Une famille de pionniers Tourangeaux en Nouvelle France.

Une famille de pionniers tourangeaux en Nouvelle France

Symon Denys ( 1600 -1678 ) fait souche en Canada.

Guy Denys de Bonnaventure

Une famille tourangelle

Avant 1632, quatre générations de DENYS ont vécu à TOURS.

Après cette date, quatre générations de DENYS s’ implantent en CANADA.

1632 est donc une date charnière pour cette famille. NICOLAS et son frère SYMON sont les artisans de cette mutation.

La famille DENYS habite à TOURS pendant tout le XVIe siècle; le Roi réside souvent en bord de Loire et la proximité de la Cour favorise, pour la bourgeoisie tourangelle, l’accès aux “offices”.

Le premier des DENYS connu s’appelle PIERRE. Il est Intendant des finances sous François Ier; il a fait édifier en 1526, sur la rive Nord de la Loire, le Porche de la paroisse St Symphorien, d’un style très pur renaissance.

Son fils MATHURIN, Capitaine des Ponts de Tours y est tué le 8 mai 1589 auprès du Roi Henry III; il est inhumé, avec sa femme Marie AUBERT, à ST SYMPHORIEN “des dits ponts”.

Le fils de MATHURIN, prénommé JACQUES, Conseiller du Roi et Lieutenant en l’élection de Tours, habite Place Foire le Roi, le lieu le plus animé de la ville. Il est aussi “procureur fabricier” de la paroisse St Saturnin, donc chargé du “temporel”. Il a épousé Marie Cosnier; ils ont six enfants connus: deux filles mariées en Touraine, deux garçons officiers seront tués, SYMON et NICOLAS enfin que nous retrouverons bientôt.

SYMON DENYS naît à Tours le 12 janvier 1600, fait de sérieuses études qui lui permettront d’échanger des correspondances en latin. Il devient Conseiller du Roi et prend la charge de Lieutenant au Grenier à Sel (rue des Cordeliers). Il est responsable du contrôle des cargaisons de sel qui “remontent” la Loire, du stockage et de la distribution de cette denrée sensible lourdement taxée par l’état, et de la perception de l’impôt particulièrement injuste et honni qu’on appelle la “gabelle”.

Sans nul doute, SYMON rencontre Marie Guyart, sa contemporaine, dans ses activités de transport fluvial sur les quais de la Loire; il la visitera bientôt dans son parloir à Québec. SYMON se marie avec Marie du BREUIL puis en 1643 avec FRANCOISE du TERTRE. Sept enfants naissent en France avant 1650.

1632–Le grand départ

En 1632, un grand seigneur tourangeau, le Commandeur Isaac de RAZILLY, chargé de reprendre possession de l’ACADIE, sur les Anglais,(déjà), choisit NICOLAS DENYS comme Lieutenant “en deux de ses Vaisseaux “. Cette histoire est bien connue des acadiens. NICOLAS, contrairement à ses contemporains , fait peu de cas de la traite des fourrures, préconise l’implantation d’entreprises permanentes et adopte définitivement cette nouvelle patrie. Il tombe amoureux passionné de la Grande Baie du Saint Laurent (du Cap Canseau au Cap des Rosiers) et n’a de cesse de recruter de nouveaux colons. Il parvient même à convaincre son aîné de venir, avec lui, mettre en valeur ce pays de “Cocagne”.

En 1650, SYMON à 50 ans, âge canonique pour l’époque, abandonne une situation apparemment enviable et embarque à son tour, via La Rochelle, avec femme et enfants. Décision insensée? Ce père de famille a peut-être senti que la Touraine n’est plus le centre de la France, que l’avenir, (de ses enfants), peut s’ouvrir sur un autre monde?

Il a de l’audace et ne semble pas obnubilé par le ”principe de précaution”.

FRANCOISE du TERTRE a 20 ans de moins que son mari; elle est du voyage ( deux mois en moyenne dans des conditions spartiates), avec ses cinq enfants; l’aîné a six ans et Marguerite,le n°6, attend le débarquement pour naître! Françoise est le type même de la pionnière canadienne-française qui n’a peur de rien, qui seconde son mari et “assure” en toutes circonstances; par ses maternités multiples elle promet à la colonie un “développement durable”.

L’implantation au Cap Breton (Ste Anne et St Pierre) bouleversée par des concurrents sans scrupules se termine en catastrophe. C’est ainsi que, démunis de tout, un an plus tard, ils débarquent le 12 octobre 1651 à Québec. SYMON s’y fixe définitivement tandis que NICOLAS rejoint sa chère Acadie.

Implantation à Québec

Le moral de SYMON n’est nullement affecté par cette “disgrâce” si l’on en croit une lettre qu’il adresse à son beau-frère du Breuil, à Tours, 16 jours après l’arrivée à Québec! Se félicitant de la “serviabilité” manifestée par les habitants “qui me reçurent et me fournirent le manger…une petite maison…, les paysans nous offrirent des choux, du beurre, du lait…,il ne nous manque que du vin. Celui qui voudrait habiter ici serait bien avisé…ma femme et moi, nous nous plaisons tellement dans ce pays que nous avons bien l’intention d’y achever notre vie, sans renoncer toutefois à l’espérance de revoir la France…”

Pourtant l’on sait bien que Québec n’est guère plus qu’un gros bourg, que la colonie est menacée de tous côtés depuis le massacre des Hurons, et ne subsiste que grâce aux apports annuels des immigrants, des ravitaillements…et des soldats venus du Vieux Pays.

Pour nourrir sa famille, SYMON, entreprend deux carrières parallèles:

– il se fait attribuer des concessions dans les environs de la capitale, en particulier La Trinité dont il prend le nom. Il complète, en 1655, ses ressources en prenant en charge la boulangerie communautaire, rue sous le Fort, et “ le moulin de Monsieur DENYS, sur le Cap Diamant, commence à moudre”(in Jés. 1659).

– il met en oeuvre ses compétences administratives: après avoir été adjoint au syndic de la ville, il est Procureur fiscal et Receveur général de la Compagnie des 100 Associés; disposant d’un adjoint à Trois-Rivières, il se fait présenter les comptes de la colonie. En 1659 ses pouvoirs sont accrus: les affaires non justiciables du Roi lui incombent; il devient quasiment Procureur royal, empiétant ainsi sur les prérogatives du Gouverneur qui s’en plaint. Il n’en est pas moins nommé en 1664 au Conseil souverain créé l’année précédente.

En 1668, sur proposition de l’Intendant Talon, il est anobli par le Roi Louis XIV “ensemble sa femme et enfants, postérité et lignée nés ou à naître en loyal mariage”.

À cette époque, la famille du “Sieur DENYS” est , selon l’Intendant, “l’une des cinq plus considérables du pays”. De fait le foyer compte désormais 18 enfants. Parmi eux, 5 sont “d’Eglise”, un diacre et quatre religieuses hospitalières ou ursulines,”le père étant de fortune médiocre, ces Messieurs de Saint Sulpice fournirent une dot à Marie et sa soeur Gabrielle”(in Urs.). Trois garçons sont officiers tués pour leur Roi, Simon Pierre dit Saint Pierre, blessé et prisonnier, sera brûlé vif par les Iroquois.

Les 4 garçons et les 6 filles qui se marient donnent à SIMON et FRANCOISE une descendance remarquable par le nombre et les emplois; elle porte, outre le nom de DENYS, par le jeu des alliances, celui de très nombreuses familles dont les noms se retrouvent à toutes les étapes de l’histoire du Canada: ils sont de ceux qui ont écrit l’épopée glorieuse et tragique de la Nouvelle-France.

SYMON DENYS de la TRINITE n’a pas souvent les moyens de ses ambitions; le gouverneur, Voyer d’Argenson, écrit:”Je lui ai conseillé plusieurs fois de n’en entreprendre pas tant et d’en finir d’avantage”. S’il ne s’est pas enrichi, il a du moins acquis l’estime de ses concitoyens. Il a surtout offert à ses enfants, dans un pays sans limites, d’immenses espaces de liberté et d’initiatives.

Il meurt à La Rochelle vers 1678 et est inhumé dans l’église Saint Barthélémy.

Je me souviens

Les religieuses Tourangelles en Nouvelle France au XVIIe siècle

Les religieuses tourangelles en Nouvelle-France au XVIIe siècle

Robert SAUZET

Professeur émérite à l’Université de Tours

Doyen honoraire du Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance

Pionniers, pionnières, ces mots s’appliquent aux responsables de la colonisation, aux colons hommes ou femmes, aux coureurs de bois, aux soldats établis au Canada après leur temps de service. Ils conviennent également aux missionnaires des deux sexes, récollets, jésuites, sulpiciens, ursulines, hospitalières. La mission est un aspect essentiel de la découverte et de la colonisation du Nouveau Monde. Au Canada, malgré l’édit de Nantes, en vertu de l’acte fondateur de la compagnie des Cent associés, en 1627, aucun protestant ne pouvait s’établir. On a justement qualifié de “ croisade mystique” le peuplement du Canada au XVIIe siècle, dans le cadre d’un catholicisme de Contre-Réforme et de Réforme catholique. C’est une différence fondamentale avec les colonies anglaises, refuge pour les “Dissenters”.

Je voudrais situer brièvement – en m’appuyant sur l’exemple le mieux connu, celui de Marie Guyart1– le paysage mental de ces pionnières du spirituel, les milieux et les réseaux qui ont suscité et soutenu leurs projets et les caractères originaux de leurs réalisations.

La mystique française au premier XVIIe siècle

Les épreuves d’une traversée de trois mois et d’une vie particulièrement inconfortable au Canada furent affrontées avec une détermination totale par les religieuses missionnaires, singulièrement par Marie Guyart et ses sept compagnes, les premières, en 1639, à vivre la traversée d’un océan encore mal connu puis le contact d’un monde nouveau dans des conditions climatiques et matérielles éprouvantes. Cette détermination ne peut se comprendre sans évoquer la spiritualité dont elles étaient animées, celle de l’“école française” au confluent des mystiques du nord et de la mystique espagnole. En Touraine précisément, il y a cette année quatre siècles, s’étaient établies les carmélites réformées de Thérèse d’Avila. Pour aller à l’essentiel, brièvement, l’apport de l’école française de spiritualité (particulièrement de Pierre Bérulle) fut un recentrage de la piété sur la personne du Christ. La mystique “christocentrique” est au coeur de l’expérience personnelle de Marie Guyart. Son nom de religion, Marie de l’Incarnation, l’exprime et sa relation fusionnelle avec le Christ a pu surprendre au temps de la réaction rationaliste de l’ordre Louis-quatorzien, de ce que Louis Cognet a appelé le crépuscule des mystiques (d’où le pieux toilettage que le fils de Marie, le bénédictin Claude Martin, a appliqué à l’autobiographie spirituelle de sa mère).

Un second trait de la mystique française, au premier XVIIe siècle, est d’être tournée vers l’action. La mission en est une forme éminente. C’est un autre aspect du christocentrisme, l’application du texte évangélique “comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie” (sicut misit me Pater et ego mitto vos, Jean XX, 21 – mitto d’où procède le mot mission). Il s’agit d’un facteur essentiel pour comprendre la colonisation du Canada. L’histoire qui doit se refuser, par principe de méthode, à toute approche apologétique ou théologique doit également rejeter toute réduction politique, économique ou sociale du facteur spirituel de l’évolution humaine.

La Touraine du “grand siècle des âmes”

Le projet missionnaire de Marie Guyart nous ramène, au début du XVIIe siècle, dans une Touraine qui sortait à peine des guerres de religion. Contrairement aux stéréotypes régionaux, la violence y avait été grande. A l’iconoclasme protestant des cent jours de 1562 où les réformés avaient dominé la ville, succéda le massacre de près de deux cents huguenots jetés dans la Loire. Le militantisme catholique concernait aussi bien le peuple des artisans en soie que les élites urbaines, l’archevêque Simon de Maillé, le maire Gilles du Verger, la grande famille Du Bois de Fontaine-Marans. Le coeur des Tourangeaux catholiques les poussait vers la Ligue et seule la présence des souverains, Henri III puis Henri IV et de leurs soldats avait contraint la ville à rester dans l’obéissance. En avril 1621, au début des “guerres de religion de Louis XIII” (où le mari de Madame de La Peltrie, la “fondatrice” des ursulines au Canada, devait trouver la mort), le temple protestant du Plessis fut incendié. Comme à Paris, au temps de l’autre Marie de l’Incarnation, Barbe Acarie, les ligueurs les plus convaincus devinrent les champions du “parti dévot” qui souhaitait l’élimination du protestantisme et l’alliance de la France avec les Habsbourg catholiques. Les notables dévots soutinrent l’implantation des ordres religieux réformés. En Touraine, les du Bois de Fontaine Marans aidèrent à l’établissement du Carmel réformé et de l’Oratoire. La famille de l’ursuline Marie de Saint-Joseph qui accompagna Marie Guyart au Canada appartenait, en Anjou, au même milieu que les du Bois et deux de ses soeurs devinrent religieuses. Dans une strate sociale inférieure, Marie Guyart a vécu dans une famille pieuse où l’on cultivait le souvenir d’un bisaïeul membre de l’ambassade envoyée par Louis XI pour ramener François de Paule de son ermitage de Calabre, en 1483. La dévotion de Marie a été nourrie par la fréquentation des ordres établis en Touraine : les feuillants (cisterciens réformés), les capucins établis à Tours en 1606 dont Marie a pu entendre les sermons, notamment ceux du Père Joseph provincial de Touraine. En outre, dès son entrée, en 1633, chez les ursulines, elle fut en contact avec les jésuites. Ces religieux qui étaient à Tours depuis 1632, tinrent une place essentielle dans la formation de son projet missionnaire (notamment la lecture des Relations jésuites sur le Canada) et son accomplissement.

La Touraine du “grand siècle des âmes” constituait un terreau favorable à l’éclosion des projets missionnaires. Ainsi ceux des frères Razilly au début du siècle. A la mi-XVIIe siècle, François Pallu, vicaire apostolique responsable des missions en Chine, appartenait à une famille de notables tourangeaux. Sa cousine Mme de Miramion, fille du financier Thomas Bonneau, soutint son oeuvre missionnaire. La réalisation de la vocation canadienne de Marie de l’Incarnation bénéficia de l’appui de réseaux qui débordaient largement sa province. C’est le cas de la Compagnie secrète du Saint-Sacrement qu’on pourrait comparer (avec quelque anachronisme) à une franc-maçonnerie dévote. Jean de Bernières, l’un de ses membres les plus influents, à la fois mystique et réalisateur, fut la cheville ouvrière du départ des religieuses et de leur bienfaitrice Madeleine de La Peltrie au Canada.

La catéchèse et l’éducation des petites amérindiennes furent entreprises avec ardeur et la bonne volonté manifestée par les néophytes procura une grande joie aux religieuses comme aux jésuites. Les uns et les autres croyaient retrouver la ferveur de l’Église primitive et leur bonheur était à la mesure de l’enjeu : pour les missionnaires chez les païens comme pour ceux chargés de convertir les protestants français ou de combattre les pratiques jugées superstitieuses des populations rurales, il s’agissait d’arracher des âmes au pouvoir du démon dans une lutte parfois ressentie comme un combat de fin des temps. A ce propos, je rejoins tout à fait les conclusions de Dominique Deslandres sur l’analogie des méthodes missionnaires en Amérique et en Europe.2

L’évangélisation au Canada

Au Canada, l’évangélisation se heurta très vite à plusieurs obstacles. D’abord, la clôture. La promotion de la femme par la religion que fut la mission canadienne avait ses limites. Il ne faudrait pas la regarder à travers les lunettes du féminisme contemporain. Les ursulines du XVIIe siècle, au Canada comme en France, furent cloîtrées. C’est seulement pour les quelques “séminaristes” qui purent être accueillies dans le couvent ou au parloir que la catéchèse pouvait s’effectuer. D’autre part, malgré les efforts remarquables des jésuites et des ursulines, il était très difficile de rendre les concepts ou les symboles du dogme catholique. Comme l’écrivait le Père Lejeune, “il semble que ni l’Evangile ni l’Ecriture sainte n’aient été composés pour eux”. Il y a là un énorme problème d’acculturation et, à la fin de sa vie, Marie considérait que, à peine une catéchumène sur cent avait été “civilisée”. En fait, elle aimait ses élèves et elle alla le plus loin possible pour une femme de son temps, les laissant vivre dans leurs familles après une formation religieuse courte, sans essayer de les retenir de force dans les palissades de la clôture qu’elles escaladaient “comme des écureuils”. Après l’anéantissement par les Iroquois de la mission des Hurons, en 1649, et l’essor du peuplement, les ursulines se tournèrent de plus en plus vers l’éducation des petites Françaises.

Ni féministe avant la lettre, ni psychopathe masochiste, Marie Guyart est une héroïne de la volonté, dans une époque cornélienne, une “âme peu commune”. Elle est la mieux connue des pionnières du Nouveau Monde mais, parmi celles parties avec elle, l’angevine Marie de Saint-Joseph ou la dieppoise Cécile de Sainte-Croix sont des personnalités remarquables. Madeleine de la Peltrie également. Je mesure l’irrévérence qu’il y a à traiter aussi sommairement un aussi grand sujet.

1 – Sur Marie de l’Incarnation, bibliographie dans G.Oury, Marie de l’Incarnation, Solesmes éd. abbaye et Québec, Presses Univ. Laval, 1973 et F. Deroy-Pineau, Marie de l’Incarnation, Paris, R. Laffont, 1989 et les actes des colloques du 4e centenaire (1998), à Tours (dir. F. Deroy-Pineau), Paris, l’Harmattan, 2000, puis à Québec, (dir. R.Brodeur), 2001. Egalement les actes du colloque d’Alençon, 2003, Madeleine de la Peltrie et les pionnières de la Nouvelle France (dir.J.M.Constant), publ. Univ. Le Mans, Caen et Assoc. Perche-Canada, 2004. [ retour au texte ]

2 – .Deslandres, Croire et faire croire. Les missions françaises au XVIIe siècle, Paris, Fayard, 2003. R.Sauzet, Au grand siècle des âmes. Guerre sainte et paix chrétienne en France au XVIIe siècle, Paris, Perrin, 2007. [ retour au texte ]

Le milieu familial de Marie Guyard l’avait-il préparée à sa destinée?

Le milieu familial de Marie Guyard l’avait-il préparée à sa destinée?

Idelette Ardouin-Weiss

Présidente d’honneur du Centre Généalogique de Touraine

Académicienne de Touraine

En 1999, lors du colloque consacré à Marie de l’Incarnation pour le 400ème anniversaire de sa naissance, le Centre Généalogique de Touraine avait présenté une communication intitulée “le milieu familial de Marie Guyard”. Cette étude était le fruit d’un travail de trois années mené par une équipe de six personnes. Il avait fait aussi l’objet d’une publication séparée1.

C’est un sujet qui est donc maintenant bien connu, et si je le reprends aujourd’hui, ce n’est pas pour répéter ce qui a déjà été publié à cette occasion, ni pour apporter de nouvelles informations. Malheureusement les questions que nous nous posions il y a neuf ans, comme par exemple la parenté éventuelle de Marie2 avec les BABOU de La Bourdaisière, sont restées sans réponses. Je voudrais simplement souligner ce qui, dans l’éducation de Marie et dans son environnement familial, a pu lui donner cet esprit d’ouverture, voire d’aventure, qui l’a menée jusqu’au Québec.

Ses parents

Rappelons que Marie Guyard est baptisée à l’église Saint-Saturnin de Tours le 29 octobre 1599. Elle est le cinquième enfant et la deuxième fille de Florent GUYARD, maître boulanger, et de Jehanne MICHELET. Sur les neuf enfants de ce couple, cinq seulement parviendront à l’âge adulte, un garçon et quatre filles. Marie a passé toute sa jeunesse à Tours. Sa famille habite d’abord dans la paroisse Notre-Dame-la-Riche, puis dans celle de Saint-Saturnin, et enfin, à partir de 1607 au plus tard, dans celle de Saint-Pierre-des-Corps (aujourd’hui Saint-Pierre-Ville). Marie a alors huit ans. Comme tout le monde, elle suit les offices religieux et en grandissant, les conférences des moines missionnaires qui la font peut-être déjà rêver des terres lointaines3.

Les GUYARD

La famille Guyard habitait à Saint-Etienne-de-Chigny (37), mais était en fait originaire de Luynes (37).C’est le grand-père paternel de Marie, Florent I GUYARD, qui quitta Luynes pour Saint-Etienne, où il était notaire de la châtellenie d’Andigné. Son autre fils, Hiérémie, était greffier de la même châtellenie.

Imaginons alors cette petite fille sensible qui assiste à la messe, que ce soit dans l’église de ses parents ou dans celle de Saint-Etienne-de-Chigny, chez ses grands-parents. Son esprit est un peu distrait, il est attiré par la décoration de ces églises, par les vitraux, en particulier par celui de la Crucifixion à Saint-Etienne. Peut-être son imagination l’entraîne-t-elle vers ces pays extraordinaires qui y sont représentés.

Marie rapporte que son grand-père et une de ses tantes avaient une grande dévotion pour Saint François de Paule4. En effet un de leurs ancêtres aurait fait partie de la délégation tourangelle envoyée par Louis XI au Pape pour ramener Saint François de Paule à Tours. Cet ancêtre aurait été un trisaïeul de Marie. Mais elle ne précise pas s’il s’agit d’un ascendant paternel ou maternel. Cette mission avait forcément laissé des traces dans l’histoire familiale, on racontait l’aventure de cet ancêtre glorieux, peut-être même en l’enjolivant un peu. Marie n’aura sans doute pas été insensible à cet échange de croyants d’un pays à un autre.

Les MICHELET

Jeanne MICHELET, la mère de Marie, était aussi fille d’un boulanger de Tours, Paul MICHELET, et de Marthe MILLET. Nous n’avons rien trouvé de particulier sur ce couple. Sans doute n’était-elle pas originaire de Tours. Notons seulement qu’un grand-oncle de Marie, Roze MILLET, était un marchand assez aisé de Saint-Symphorien.

Les frère et sœurs de Marie

Son frère Hélye était maître boulanger à Tours comme son père. Ses deux sœurs cadettes ont épousé l’une un maître boulanger (Catherine), l’autre un maître d’école (Jeanne). Mais c’est Claude, de sept ans son aînée, qui va jouer dans la vie de Marie le plus grand rôle et contribuer, sans s’en douter, à sa formation.

Claude épouse à 18 ans environ, en premières noces, Paul BUISSON, qui n’a jamais été voiturier par eau, comme on l’a dit parfois, mais voiturier par terre ou roulyer, comme le démontrent tous les documents retrouvés. En 1630, il est capitaine des charroys de l’artillerie du roi. En fait, il est à la tête d’une grosse entreprise de transports terrestres, qui travaille naturellement avec les mariniers qui circulent en grand nombre sur la Loire à cette époque. Trois ans après le décès de Paul BUISSON, Claude se remarie en 1634 avec un marchand bourgeois de Tours, Antoine (de) LAGUIOLLE, et ce mariage consacrera la fin déjà bien amorcée de l’entreprise de transport.

Or en 1621, Marie, veuve et chargée d’un fils, est appelée à travailler chez les BUISSON et même à s’installer chez eux. Elle y sera d’abord domestique pour les tâches les plus dures et les plus ingrates, et aussi infirmière pour le personnel. Mais peu à peu, sa personnalité se révèle, ses qualités de femme d’affaires apparaissent et on va lui confier finalement en 1624 un rôle de chef d’entreprise. Elle avait, dit-elle, “le soin de tout le négoce”.

Dans les activités de cette entreprise, Marie voit donc passer, en plus des productions tourangelles, les textiles de Lyon et d’Italie, les fourrures de Nouvelle-France, le sucre et les épices des Antilles, et toutes sortes de produits exotiques. Elle est amenée à discuter avec les patrons des bateaux qui lui racontent ce qu’ils voient dans le port de Nantes. Son horizon ne se bornait donc pas à la ville de Tours et à ses environs immédiats. Grâce à son travail et à ses relations avec les mariniers, elle avait, bien plus que la majorité de ses contemporains, une bonne perception de ce qu’était alors le vaste monde. C’est pourquoi l’appel à partir au Canada, qu’elle ressentit dès 1633, ne la surprit sans doute pas outre mesure et a trouvé en elle un terrain favorable.

Son mari

Revenons un peu en arrière. Vers 1618, Marie épouse Claude MARTIN, maître ouvrier en soie, fils de Georges MARTIN et de Philippes MOREAU. Il leur naît en avril 1619 un fils Claude, qui sera bénédictin, et dont la vie est bien connue. Ce sera leur seul enfant, puisque Claude MARTIN décède quelques mois plus tard.

Prêtre et religieux dans l’entourage de Marie

On connaît une dizaine de prêtres ou religieux dans l’entourage de la famille GUYARD. Il est évident qu’ils ont pu avoir une influence sur la vie spirituelle de Marie. Mais ils n’étaient pas non plus sans se préoccuper de la mission et leurs conversations sur ce sujet ont pu aussi sensibiliser Marie sur l’annonce de l’Evangile dans les pays lointains.

Déjà le père de Marie avait un grand-oncle et un parrain prêtres. Parmi les stricts contemporains de Marie, citons René JOUANNE et Jehan FETIS, prêtres à Tours, témoins en 1621 au mariage d’une nièce de Paul BUISSON, Sébastien CHAILLY, chanoine prébendé de l’Eglise de Tours, cité en 1634 comme ami d’Antoine (de)LAGUIOLLE, Jehan (de) LAGUIOLLE son frère, entré chez les Carmes réformés de Touraine en 1635, et les trois filles de Jehan CHAUSSÉ, le parrain de Marie, qui seront religieuses.

Une vocation prévisible

Que Marie ait décidé d’être religieuse ne constitue pas une rupture avec son milieu familial. Dans toutes ses générations connues, la famille GUYARD était familière de l’institution ecclésiastique et pratiquait la religion catholique certainement davantage que la moyenne des tourangeaux. Mais Marie a voulu être missionnaire, s’est intéressée à l’enseignement des jeunes filles, avant de devenir supérieure d’un monastère. Quelles sont donc les qualités nécessaires à un tel destin ?

D’abord l’intelligence, qui lui a été donnée par le hasard de sa naissance, et l’amour du prochain, qui lui était inné.

Mais il fallait aussi être capable de voir plus loin que la proximité tourangelle, d’imaginer la vie des habitants des autres continents et savoir prendre des risques pour affronter, en étant femme au XVIIème siècle, la traversée de l’Atlantique et l’installation dans un pays lointain encore mal connu.

Cet esprit d’ouverture, cette attention bienveillante aux autres et ses qualités de gestionnaire ont forcément été forgés dans son jeune âge.

D’abord par les métiers des membres de sa famille. Boulangers, marchands, maîtres ouvriers en soie, voituriers par terre, petits notaires, ces hommes avaient de nombreux contacts avec leurs contemporains, bien plus que s’ils avaient été laboureurs ou vignerons. Assez aisés, ils pouvaient donner de l’instruction à leurs enfants ; tous, hommes et femmes, même jeunes, savaient signer (sauf Paul BUISSON), souvent avec assurance et élégance.

Il est probable que c’est son expérience de chef d’entreprise aux côtés de Paul BUISSON qui aura été déterminante dans la formation de Marie. Elle lui aura fait prendre conscience de ses capacités et lui aura révélé ce don d’administratrice qu’elle a mis en application par la suite au Québec.

Marie n’a pas eu une jeunesse facile, elle a connu les deuils, les difficultés matérielles, le dur travail dans une entreprise composée essentiellement d’hommes. Mais ce fut sans doute sa chance aussi, car elle s’y est forgé les qualités et les compétences qui lui furent nécessaires par la suite. Thucydide ne disait-il pas déjà : “N’imaginez pas qu’un être humain puisse être différent d’un autre. La vérité, c’est que l’avantage reste à celui qui a été formé à la plus rude école”5.

1- Atelier du Centre Généalogique de Touraine; “Le milieu familial de Marie Guyard, Marie de l’Incarnation. 1599-1672.”. Tours, 1999. [ retour au texte ]

2 – Dans tout ce qui suit, le prénom Marie employé seul se rapporte évidemment à Marie de l’Incarnation. [ retour au texte ]

3- Les détails de la vie de Marie sont tirés de l’ouvrage suivant : Deroy-Pineau (Françoise). Marie de l’Incarnation, Marie Guyart, femme d’affaires, mystique, mère de la Nouvelle-France, 1599-1672. Paris, éditions R. Laffont, 1989. [ retour au texte ]

4 – Lettre de Marie à son fils du 16 septembre 1661. Correspondance de Marie de l’Incarnation. Nouvelle édition par Dom Oury. Solesmes, 1971, 1077 pages. [ retour au texte ]

5 – Thucydide. La guerre du Péloponèse. Traduction Roussel. Paris, éditions Gallimard, 1966. [ retour au texte ]

Marie Guyard, pionnière de la Nouvelle-France

Marie Guyard, pionnière de la Nouvelle-France

et son fils tourangeau Claude Martin, biographe de sa mère.

Isabelle Landy – Houillon

Université de Paris VII Diderot

À considérer les excellentes éditions des textes de Marie de l’Incarnation dont disposent actuellement les chercheurs, depuis les deux volumes des Écrits spirituels et historiques édités par Dom Jamet en 1929 et réimprimés en 1985 par les Ursulines de Québec jusqu’à la magistrale Correspondance présentée par Dom Oury en 1971 et la réimpression de la Vie de la vénérable Marie de l’Incarnation par les moines de Solesmes en 1981, on en oublierait presque que nous devons la quasi-totalité de ces textes à la piété filiale du fils de Marie Guyard, Claude Martin, l’un des plus grands bénédictins de la Congrégation de Saint – Maur, né à Tours en 1619 et mort à Marmoutier en 1696.

Sa contribution essentielle à la postérité « littéraire » de Marie de l’Incarnation réside dans la Vie (…) qu’il écrivit après la mort de sa mère (Québec, 1672) pour la publier en 1677. L’ouvrage, « à deux auteurs », de composition insolite, s’ordonne autour de la Relation de 1654 difficilement obtenue, distribuée en 63 courts chapitres, chacun desquels se trouvant accompagné d’une « addition » de Claude, glose juxtaposée souvent envahissante, elle-même nourrie par la Relation de 1633 parvenue à Claude en cours de rédaction. Pour les années postérieures à 1654, le biographe recourt principalement aux lettres reçues de sa mère pendant plus de trente années et qu’il publiera lui-même en 1681. À quoi s’ajoutent de très nombreux emprunts à divers écrits spirituels antérieurs au départ de Marie de l’Incarnation que Claude Martin publiera également à part en 1682.

Même s’il a imposé pour diverses raisons (politiques, stylistiques) bien des retouches aux écrits authentiques qu’il avait à sa disposition, même si la biographie de l’Ursuline incline parfois vers l’autobiographie du bénédictin, il n’en reste pas moins qu’en écrivant l’hagiographie de sa mère Claude Martin a mis à jour et pérennisé des textes qui sans lui nous seraient inconnus.

Conclusion du colloque “Les pionniers de Touraine en Nouvelle France

Conclusions du colloque

« Les pionniers de touraine en Nouvelle-France »

Jean-Mary Couderc

Président de l’Académie des sciences, arts et belles lettres de Touraine

Au total, il y aura peu de colons tourangeaux en Nouvelle-France (de 33 à 200 selon les estimations). Au départ, ces Tourangeaux sont plutôt proches du pouvoir du fait de leur contact avec la noblesse, la cour, et Richelieu en particulier, comme l’a précisé Madame Deroy-Pineau. Au XVIIIe siècle, l’émigration vers le Canada, en Touraine, comme ailleurs en France devient très faible1.

I – Les tourangeaux dans la fondation du Canada

Ceux-ci jouent d’abord un rôle en Acadie (l’actuelle presqu’île de la Nouvelle- Ecosse prolongée, à l’est, par l’île de Cap-Breton et, au nord, par l’actuel Nouveau-Brunswick) où se place la première tentative française d’occupation ayant abouti à un établissement permanent.

Isaac de Razilly qui est le cousin du cardinal de Richelieu, y joue un grand rôle. Ce commandeur de la marine a une longue expérience navale acquise à Malte, au Brésil et au Maroc comme nous le montre Alain Jacquet. Après plusieurs voyages, il part avec quatre navires, en 1632, du port de Saint-Goustan sur la rivière d’Auray, à l’endroit même où 144 ans plus tard Benjamin Franklin débarquera pour chercher du secours. Ces navires vont conforter la Nouvelle-France. Isaac de Razilly a en effet conscience qu’une colonie ne peut se maintenir qu’avec des hommes et des soldats. Il a été partie prenante dans la fondation, par Richelieu, de la compagnie commerciale des Cent-Associés2, organisant la colonisation après la guerre avec l’Angleterre.

Il reprend possession de Port-Royal et de l’Acadie. Il y installe trois postes tandis que son lieutenant tourangeau Menou d’Aulnay (qui est aussi son cousin !) reste à Port-Royal. Il organise une colonisation avec agriculture, foresterie et pêcherie. Au Canada, on le considère comme le père de la colonie acadienne comme en témoigne le musée de La Hève (Fort-Point), première capitale de la Nouvelle-France. Il est arrivé avec trois capucins, ce qui indique que la mission religieuse n’est pas minorée pour autant.

Guy de Bonaventure, lui-même descendant de Simon Denys, retrace la saga de la famille tourangelle Denys en Nouvelle-France et montre le courage et l’inconscience de ces colons qui, comme Simon Denys, débarquent à Cap-Breton à cinquante ans ! Ce dernier incarne la troisième vague tourangelle à partir de 1650.

Au départ, Nicolas Denys est un coureur des mers qui devient lieutenant de Razilly mais qui se heurte plusieurs fois à Menou d’Aulnay ; il rentre même un moment en France. Ce n’est qu’après avoir établi ses postes de traite et de pêche plus au nord et considérant que la Nouvelle-France est un pays de cocagne, qu’il appelle son frère Simon.

Il aura encore maille à partir avec Charles de Coningan, marquis de Cangé (le descendant de l’illustre chef de la famille écossaise Coningham, commandant des gardes de Louis XI et constructeur du château de Cangé à Saint-Avertin). En fait, comme l’a bien montré Dom Oury, les Tourangeaux ne s’entendent point et les conflits sont monnaie courante.

Le premier établissement de Simon Denys brûlera. Le feu est, sous ces frimas et avec des maisons essentiellement construites en bois, une terrible menace (cf. l’incendie du couvent des Ursulines de Québec en 1650). « Simon Denys de la Trinité » se réfugie à Québec et assure la boulangerie communautaire. Il eut 18 enfants et fit partie du Conseil souverain.

Nous avons évoqué les tensions entre les chefs tourangeaux mais il en est

de même entre les responsables de la colonie. Ainsi entre le Tourangeau Menou d’Aulnay (qui meurt en 1650) et le Champenois Etienne de la Tour. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles Louis XIV installe un intendant aux côtés du gouverneur puis un conseil souverain, décisions qu’analyse Brigitte Maillard. Ce conseil est l’équivalent d’un parlement. L’un des intendants : Duchesneau (1675-1682) est Tourangeau par son ascendance et par sa femme. Il rentre lui-même en conflit avec le gouverneur Frontenac qui, pendant quelques années, avait eu l’occasion de gouverner seul.

L’autre problème de cette administration calquée sur celle de la France (vénalité des offices exceptée), c’est le statut de la colonie (résolu par la transformation – 1663 – en colonie royale). Allait-on maintenir la colonie commerciale et militaire ou devait-on s’acheminer vers une colonie agricole comme le préconisait le vicomte d’Argenson (appartenant à une grande famille tourangelle) ?

Pouvait-on laisser faire les coureurs des bois qui tout en troquant des fourrures avec les Indiens propageaient chez eux des alcools destructeurs. L’intendant Duchesneau est à l’origine des congés de traite destinés à limiter ces excès : c’était l’autorisation maximum, pour trois hommes, de 25 expéditions par an. Or, le gouverneur Frontenac, endetté, et partie prenante dans le commerce des fourrures, reçut très mal la mise en place de ces congés de traite.

II – Marie Guyart : mère de la Nouvelle-France

N’oublions pas que le milieu est très difficile pour ces Tourangeaux, Saintongeais, Angevins, Poitevins , Normands… Le climat est froid et rude pour Marie Guyart et ses premières compagnes. Et surtout ces conditions terribles (qui peuvent faire passer un voyage difficile depuis la France d’une durée d’un mois à une épreuve épouvantable de trois mois). La souffrance n’est pas terminée quand la remontée du Saint-Laurent s’effectue par vents contraires.

Sur le plan humain, le pays est certes occupé par les « sauvages » mais les Ursulines sont là pour les convertir et les premiers rencontrés seront pacifiques. Leur moral est apparemment à toutes épreuves ; il y aura certes des renoncements et des coups durs comme l’attaque de leur ferme par les Iroquois, ce qui n’empêchera pas Marie qui avait appris le Montagnais et l’Algonquin, puis le Huron, de se remettre à l’apprentissage d’une autre langue indienne à l’âge de 50 ans, en l’occurrence l’Iroquois quand ceux-ci portent la guerre et les destructions sur un certain nombre de comptoirs.

Robert Sauzet met en valeur le contraste entre la spiritualité dont elles sont animées et les interminables médiations entre les règles des Ursulines de Tours et de Paris.